GWも終わりました。特に、昨日はいいお天気でした。先週末から今週末にかけて、岡山まで3往復いたしました。なんともねえ。昨日は、澄んだ五月晴れで気持ちのよい休日でした。けっこう仕事もはかどりましたし…。ただ、マリーンズはGWの中、5日は神戸でのゲームがあったのですが、行けないので残念だったのですが、行かなくて正解でした。絶不調です。打てません。打てる気がしない打線になってます。頼りになるのは唐川くんだけですねえ。この調子だとやばいですねえ。今日もリリーフ陣が崩れて負けました。とほほ。

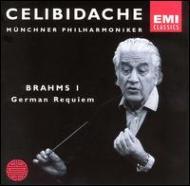

前回エントリーしたバッハのカンタータをまじめに聴いています。なかなかおもしろいですね。でもバッハばかり聴いているのもいけないと思いますが、なかなか時間的にはつらいところですね。そんな中で、久しぶりにブラームスを聴いてみます。ほんと長いことブラームスは聴いていませんねえ。ブラームスでは、なんと言っても4曲の交響曲ですねえ。今回は、その中から交響曲第1番ハ短調作品68であります。この曲については、ベームが1975年に来日したときのライブがたいそう気に入っています。VPOの甘美な調べに、ベームの熱く厳格な指揮がからんだ名演です。この曲については。重厚であり、かつ美しい旋律があふれるところが、なんともいいです。ベートーヴェンの後継とも言われていますが、どうもまったく趣が異なるような気がします。この曲をセルジウ・チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で聴きます。1987年1月のライヴ録音です。

第1楽章は、ブラームスの旋律を、あるときはねちっこく、あるときは他者の追随を許さない厳しさで推し進めていきます。第2楽章では、第1楽章でも聞こえたチェリビダッケのオケを叱咤するような肉声が聞こえてきます。ここでは、オーボエが、またはヴァイオリンが、実になまめかしいソロを聴かせてくれますね。こんなにブラームスは色っぽかったのか、とは言い過ぎでしょうか。第3楽章、本来ならスケルツオですが、ここではそう明記されていません。目の回るような快感を感じます。曲の流れに身をまかせることで、自分も動いているような感覚になります。それほど、チェリビダッケの指揮は鮮やかなんでしょう。第4楽章は序奏の後半、ホルン、それをフルートが、そしてトロンボーンが、再びホルンが受け継いで、それから第一主題が弦楽合奏で朗々と自信に満ちた表情で歌い上げられます。このあたりの透明感、それぞれの楽器の見事さ、惚れ惚れするような表情は、いつ聴いてもうっとりします。そしてゆったりとして堂々たる合奏が乱れることなく、コーダに向けて進んでいきます。前述のような重厚さと艶っぽさを表す透明感に満ちた鮮やかな管弦楽、ほんとにいいですねえ。好きな演奏です。

このCDは、ドイツレクイエムと2枚組なんですが、2枚目にドイツレクイエムの終曲が入って、その次にこの曲が収められています。少々変わった入れ方かなと思いますが、まあいいかな、ってところですね。

前回エントリーしたバッハのカンタータをまじめに聴いています。なかなかおもしろいですね。でもバッハばかり聴いているのもいけないと思いますが、なかなか時間的にはつらいところですね。そんな中で、久しぶりにブラームスを聴いてみます。ほんと長いことブラームスは聴いていませんねえ。ブラームスでは、なんと言っても4曲の交響曲ですねえ。今回は、その中から交響曲第1番ハ短調作品68であります。この曲については、ベームが1975年に来日したときのライブがたいそう気に入っています。VPOの甘美な調べに、ベームの熱く厳格な指揮がからんだ名演です。この曲については。重厚であり、かつ美しい旋律があふれるところが、なんともいいです。ベートーヴェンの後継とも言われていますが、どうもまったく趣が異なるような気がします。この曲をセルジウ・チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で聴きます。1987年1月のライヴ録音です。

第1楽章は、ブラームスの旋律を、あるときはねちっこく、あるときは他者の追随を許さない厳しさで推し進めていきます。第2楽章では、第1楽章でも聞こえたチェリビダッケのオケを叱咤するような肉声が聞こえてきます。ここでは、オーボエが、またはヴァイオリンが、実になまめかしいソロを聴かせてくれますね。こんなにブラームスは色っぽかったのか、とは言い過ぎでしょうか。第3楽章、本来ならスケルツオですが、ここではそう明記されていません。目の回るような快感を感じます。曲の流れに身をまかせることで、自分も動いているような感覚になります。それほど、チェリビダッケの指揮は鮮やかなんでしょう。第4楽章は序奏の後半、ホルン、それをフルートが、そしてトロンボーンが、再びホルンが受け継いで、それから第一主題が弦楽合奏で朗々と自信に満ちた表情で歌い上げられます。このあたりの透明感、それぞれの楽器の見事さ、惚れ惚れするような表情は、いつ聴いてもうっとりします。そしてゆったりとして堂々たる合奏が乱れることなく、コーダに向けて進んでいきます。前述のような重厚さと艶っぽさを表す透明感に満ちた鮮やかな管弦楽、ほんとにいいですねえ。好きな演奏です。

このCDは、ドイツレクイエムと2枚組なんですが、2枚目にドイツレクイエムの終曲が入って、その次にこの曲が収められています。少々変わった入れ方かなと思いますが、まあいいかな、ってところですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます