潮風の夏めく北国街道へ 笑子

しおかぜのなつめくほっこくかいどうへ

出雲崎の道の駅「越後出雲崎 天領の里」に駐車して散策へ

【道の駅の名前の由来】

出雲崎は、元和2年(1616)佐渡からの金銀の陸揚げ港として

越後で初めて代官所が置かれた直轄地「天領」となったから

越後で初めて代官所が置かれた直轄地「天領」となったから

北国街道を少し歩きます

佐渡金銀の荷揚げや北前船の寄港地で北国街道の宿場町として栄えた出雲崎

廻船問屋街や旅館街が立ち並び、それに伴い遊廓も発展していきました

様々な業種が集まり近隣の農家の二男、三男は「天秤棒1本持って出雲崎へ行け」

といわれるほど働き口に不自由ないところだったそうです

当時の人口はこの小高い丘と日本海に挟まれたわずかな平場に

約2万人もいたと言われ人口密度は越後一だったそうですよ

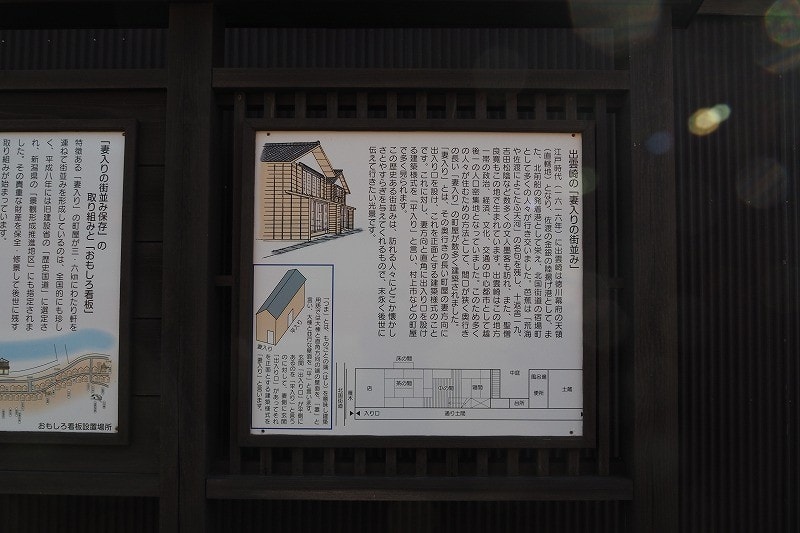

多くの人が居住できるようにということと

当時は間口の広さに税金を掛けられていたことから

二間や三間半といった間口が狭く奥行きの長い妻入り家屋が軒を連ね

約4㎞にも及ぶ妻入りの街並を形成しました

味わいある路地を巡るのもぶらり旅の楽しみの一つです