(2018.05.20訪問)

存在不確かな役行者、本名役小角の名は山岳寺院の縁起や奈良仏教初期の頃、頻繁にその名を現す謎の人ですが、ココ高槻の山中に

もその朧げな存在が確認されます。修験の開祖、神出鬼没の呪術者として、この地に毘沙門天を祀り、100年後の開成皇子の開基を

待って修験霊場としての神峯山寺が誕生した。

そんな経緯の山岳寺院神峯山寺、1300年の時の流れは、修験霊場をどのように変遷させ、役行者の残した確かな名残を感ずることが

出来るのか、と、マァそんな思いで神峯山寺を訪ねることにしました。

▼この葉隠れに仁王門が姿を現しました。

[ 神峯山寺 ]

●山号 根本山 (こんぽんざん)

●院号 寳塔院 (ほうとういん)

●寺号 神峯山寺 (かぶさんじ)

●宗派 天台宗 (てんだいしゅう)

●開創 伝 天武元年 (683年)

●開山 伝 役行者 (えんのぎょうじゃ)

●創建 宝亀年間 (770年)

●開基 開成皇子 (かいせいおうじ)

●本尊 毘沙門天 (びしゃもんてん)

▲拝観料 境内自由 朱印300円

▲時間 9:00~17:00

▲http://kabusan.or.jp/

▲大阪府高槻市原3301-1 TEL.072-688-0788

▲JR「⾼槻駅」阪急「⾼槻市駅」からタクシー利⽤ 所要時間約20 分

高槻市街より府道6号線を亀岡方面へ「原立石」のバス停を過ぎ約350m直進し、「神峯山寺」の案内標識を右折

▼仁王門。三間一戸、入母屋造、桟瓦葺。

門手前左右に、阿吽の狛獅子が睨みを効かせてます。言わば狛獅子と仁王のダブルガード、これは心強い。

神峯山寺縁起 (神峯山寺HPから抄出)

神峯山寺は天台宗寺院として千年以上の歴史を持つ古刹ですが、伽藍やお堂は天台宗が伝わる以前から存在していたのです。大和の

国葛城山中で修行をしていた役小角は、北方のおぼろげに見える稜線付近から一点の光を見つけ、その地に向かいます。そして辿り

着いた九頭龍滝で、水神金比羅童子に出会ったのでした。その金比羅童子は役小角に対し、この地に伽藍を建立するよう告げました。

その際に使った霊木から、童子は四体の毘沙門天像を刻んだとされています。そして、それらのうち一体は神峯山寺に留まり、第二

は北東に位置する京都・鞍馬山へ、第三は南方に位置する奈良・信貴山へ、第四は神峯山の北峯へと飛び去ったと伝えられているので

す。四つの毘沙門天の軌跡を辿れば、この伝説の興味深い点が現れてきます。

▼仁王門戸口から見る参道は真っすぐです。

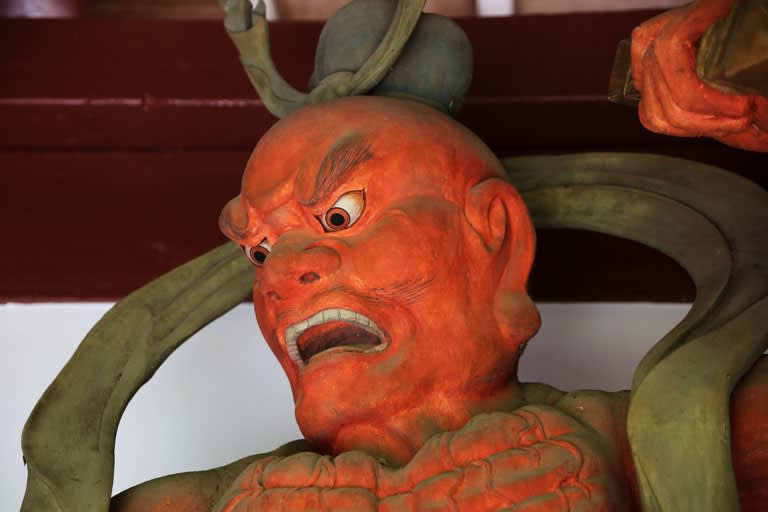

▼阿形仁王。一人ぼっちの怒りか、真っ赤になってます。

▼吽形さんお留守表示。

▼お浄水。全身清めたい所ですが、手と顔だけにしときました。

▼早速新しいお堂に着きます。化城院、護摩堂です。平成25年(2013年)復興落慶。

▼重鎮が揮毫された化城院扁額です。

▼本尊不動明王坐像。

▼本堂まで続く一直線の参道、白壁がなかなかのもんです。

▼ここでもお浄水でもう一度清めましょう。

▼この石段を上ると本堂です。

▼判りにくい写真ですが本堂(毘沙門堂)です。桁行5間、梁間5間、入母屋造、1間向拝付、銅板葺。明和二年(1765年)消失、

安永六年(1777年)再建。

▼毘沙門天王と書かれた扁額。

▼正面の折り戸は開けられていますが……、

▼入堂不可。内外陣の仕切りは格子戸が嵌り内陣の様子はこれが限度。

▼三本尊のうち兜跋毘沙門天像 (写真は神峯山寺HPから借用)

この本尊のみ11月秋の大祭で秘仏開帳されるそうです。

それにしても精悍ないいお顔ですネ。

▼釈迦堂。本堂庭の右に新しいお堂です。

▼石段下に開山堂の石柱が。

▼左右も石積みされた自然石の石段、早速上りましょう。

▼開山堂。開祖役行者をお祀りしてます。方三間、宝形造、桟瓦葺の質素な小堂です。

▼役行者の神号、神変大菩薩の号が書かれている扁額。

▼開山堂屋根の宝珠。

▼一瞬ギョギョ、開山堂横の軒下に捨てられていた鰐口打ちの五色綱。そう云えば開山堂正面の五色綱は新調されてました。

しかしこんな所に普通捨てますか。

▼宝篋印塔。

▼十三重石塔。

奈良朝最後の天皇、光仁天皇は息開成皇子に神峯山寺再興を命じ中興。

天皇勅願所として後世に残したと伝えます。

この十三重石塔は光仁天皇の分骨供養塔として造立されたと伝わるそうです。

▼五地蔵。

▼観音堂。本堂後ろの石段上に建っています。方三間、入母屋造、桟瓦葺。

▼境内西の高台に建つ鐘楼。

▼本坊への参道。

▼本坊山門。

▼ご朱印です。

毘沙門天、四天王のお一人多聞天の別名を名のる戦闘神、勝利の神を本尊に戴く神峯山寺には、本邦初の三毘沙門天が祀られている

そうなんですが、いずれも秘仏のため拝観出来ません。三毘沙門天中、兜跋毘沙門天像のみ、年一回11月秋の大祭で秘仏開帳するそ

うです。戦勝祈願の方、その時を逃さず是非どうぞ。

そうそう、役行者の名残り、開山堂の神変大菩薩の扁額にその名を留めているのみでした。

神峯山寺 オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。