(2018.07.11訪問)

京都国立近代美術館で開催中の横山大観展をみた後、このまま社に帰るのもあまりにあまりなので、そうだ21躰の御仏の気が充満す

る東寺のミスター講堂お不動さんに、だらけ身に必殺の[喝]を貰おうと、東寺を訪ねることにいたしました。

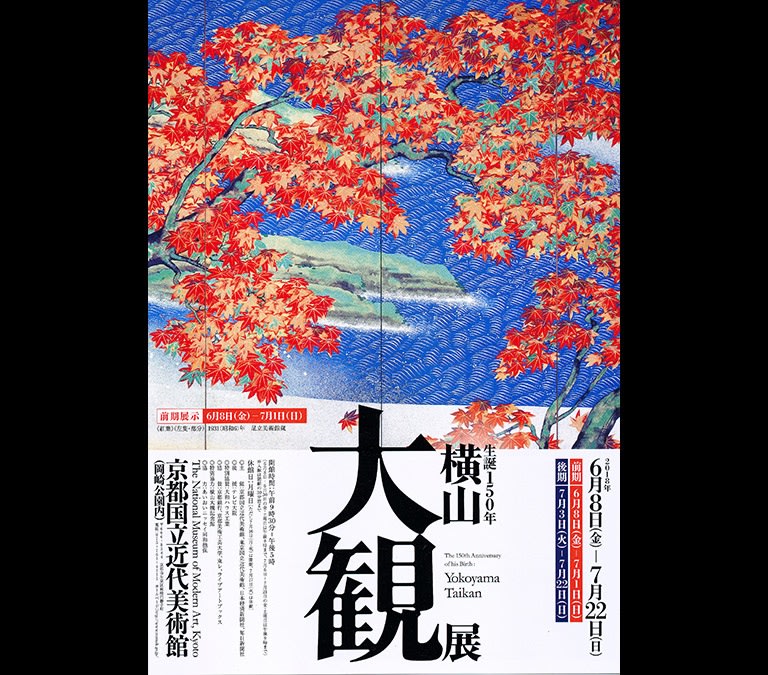

▼今ここで開催中の、

▼この方の展覧会を見た後、半端じゃない京都の暑さをものともせず、

じゃなかった、ものともしながら東寺へ向ったと思って下さい。歩いてですよ。

[ 東寺 ]

●山号 八幡山 (はちまんざん)

●寺号 教王護国寺 (きょうおうごこくじ) 通称 東寺 (とうじ)

●宗派 真言宗総本山 (しんごんしゅうそうほんざん)

●開基 桓武天皇 (かんむてんのう)

●開創 延暦十五年 (796年)

●開山 弘仁十四年 (823年)

●本尊 薬師如来坐像(重文)

▲拝観 500円 朱印 300円

▲時間 夏期8:30~17:30 冬期8:30~16:30

▲http://www.toji.or.jp/

▲京都市南区九条町1番地 電話075-662-0173

▲平成六年(1994年)「古都京都の文化財」として世界文化遺産に登録。

▲近鉄京都線「東寺」駅下車 徒歩約5分

JR「京都」駅下車 徒歩約15分

市バス東寺東門前下車すぐ

▼南大門(重文)。三間一戸、切妻造、本瓦葺、明治二十八年(1895年)三十三間堂の西門を移築。

東寺縁起

桓武天皇が延暦十三年(794年)の平安京造営に際し、延暦十五年(796年)東寺を国家鎮護のため羅城門の東に創建。弘仁十四年(823年)

空海に下賜された。講堂には大日如来を中心に国宝の五大明王など二十一体の仏像を安置。この配列は立体曼荼羅といわれる。金堂

は豊臣秀頼の再建。五重塔は徳川家光が再建、塔高55m。大師堂は大師在世時の住房で、弘法大師像と大師念持仏の不動明王坐像を

安置。

▼南大門を潜るとドーンと大きな広場、前方に金堂が建ちます。

▼金堂(国宝)。桁裄七間、梁間五間、入母屋造、本瓦葺、重層に見えますが下屋根は裳階。

▼金堂正面。下屋根裳階がセンターで切り上げ、壁面に今日は閉じられていますが観相窓が付けられています。

▼過剰な荘厳が一切ないシンプルな金堂内部。おネーさんのお一人がジーッと脇侍をいつまでも眺めていました。

▼本尊薬師三尊。

中尊薬師如来坐像 像高290cm、脇侍日光、月光菩薩立像 像高270cm、寄せ木造、慶派二十一代仏師康正、安土桃山

期。中尊の光背には七仏薬師像を、台座の懸裳の下には薬師如来の眷属十二神将像が配されています。

▼中尊薬師如来坐像。

▼金堂。

▼この広々とした境内を見て下さい。ムチャクチャ暑かったです。

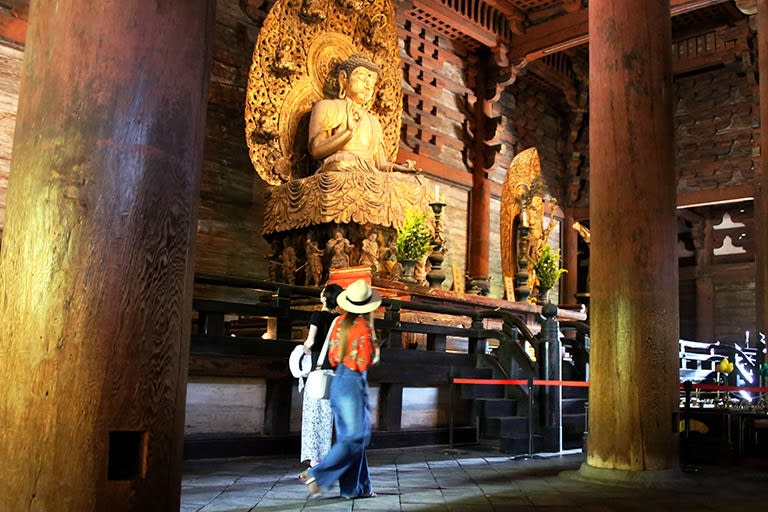

云わずと知れた21体の密教仏が立体曼荼羅として祀られています。

▼講堂 (重文)。桁裄九間、梁間四間、入母屋造、本瓦葺。承和二年(835年)創建、延徳三年(1491年)再建。

須弥壇中央は大日如来を中心に五智如来、右に金剛波羅密多菩薩を中心に五菩薩像、左は不動明王を中心に五明王像が、須弥壇東

端に梵天像、西端に帝釈天、須弥壇四隅に四天王が安置。合計二十一体の像が整然と安置され、立体曼荼羅を構成しています。

▼須弥壇中央の大日如来坐像 (重文)。 大日さんを中尊に阿閦、宝生、不空成就、阿弥陀の各如来が祀られています。

▼須弥壇左には不動明王を中尊に金剛夜叉、降三世、大威徳、軍茶利の各明王が祀られています。

▼ミスター講堂、中尊不動明王坐像 (国宝)。

暑い日はだらけていけませんネ、今日はこの方に必殺の [喝] を入れて貰いに来ました。

▼京のランドマーク。

▼五重塔 (国宝) は焼失すること四回、現在の塔は正保元年 (1644年) 再建。

塔の高さ55mもあります。

▼相輪。

▼揺れる水鏡、瓢箪池。

▼大師堂は目下鋭意修復中!

蓮池が有ったんですネ、知りませんでした。瓢箪池とは違う池です。

▼れんこんの煮物を思い浮かべながら、スグ横の慶賀門から暑~い東寺オイトマです。

今日の京都38.5℃、帰ってから知りました。

暑さ対策、一番の防御策は外に出ないことですヨ、ミナサマどうぞお大事に。