(2011.10.03訪問)

芭蕉さんが曾良さんを伴って奥の細道の旅立ちは、

元禄2年(1689年)3月27日、46歳の時。

山寺を訪れたのは5月27日(新暦7月13日)、夕暮れに近いとはいえ、まだまだ真

夏の陽は容赦なくの感、雨の記述がないので、相当暑かったのでは。

▼五大堂舞台からの景観。

佳景寂寞として心すみ行くのみおぼゆ。芭蕉さんのこの感慨、今も変わらず。

松尾芭蕉さんの奥の細道、立石寺の項。

山形領に立石寺と云ふ山寺あり。慈覚大師の開基にして、殊に清閑の地也。一見

すべきよし、人々のすすむるに依りて、尾花沢よりとって返し、その間七里ばか

り也。日いまだ暮れず。梺の坊に宿かり置きて、山上の坊にのぼる。岩に巌を重

ねて山とし、松栢年旧り土石老いて苔滑かに、岩上の院々扉を閉ぢて物の音きこ

えず。岸をめぐり岩を這ひて仏閣を拝し、佳景寂寞として心すみ行くのみおぼゆ。

閑さや 岩にしみいる 蝉の声

[ 立石寺 ]

●山号 宝珠山(ほうじゅさん)

●院号 阿所川院(あそかわいん)

●寺号 立石寺(りっしゃくじ)

●宗派 天台宗

●勅願 清和天皇

●開基 慈覚大師円仁

●創建 貞観2年(860年)

●本尊 薬師如来坐像

立石寺縁起

貞観2年(860年)清和天皇の勅願により、慈覚大師円仁が草創、鎌倉以降盛衰を繰

り返し、大永元年(1521年)兵火で山内壊滅。天文12年(1543年)三十八世円海が、

その後享保年間(1716~1735年)五十三世寛雄が再興。

旅館や土産物店が並ぶ門前の一角に登山口があります。いきなりの石段で一瞬ビ

ビりましたが短い石段でホッ!上がるにつれ本堂の甍が見えだし、参拝者の頭の

数が増えて行きます。

山岳仏教の例に漏れず山麓から山頂にかけての伽藍配置の第一歩がこの本堂です。

▼根本中堂(重文)。立石寺の本堂。

叡山延暦寺から分火した不滅の法灯が輝いています。特筆は信長の叡山焼討で再

興延暦寺にこのお寺から不滅の法灯を逆分火したと伝えます。

桁行5間、梁行5間。約20m四方。入母屋造、堂板葺。正面1間向拝付。

本尊 薬師如来坐像(重文)。像高130cm。平安時代。

▼布袋さん。

本堂正面縁に木造の布袋さんが童子に囲まれて。賓頭盧さんと同じ効能があるら

しいです。皆さん撫で回していました。当然ボクはアタマです。

▼俳聖芭蕉像。

本堂斜め前に、芭蕉さんと同行の曾良さんがまるで句問答をしているような像が

立ち、真ん中に閑さやの句碑が立っています。肝心な写真撮るの忘れました。

あまりに気がはやっていました。

▼常行念仏堂。

本尊 阿弥陀如来。有縁無縁供養の念仏道場、写経も出来るそうです。

▼お堂の側壁に大きな草鞋が吊るされています。天台のお寺でよく見ます。

▼鐘楼。

除夜の鐘、ゆく年来る年で時々映りますネ。あれです。

石積基壇に袴腰、鐘楼層は吹き抜けで高欄付き。立派な鐘楼です。

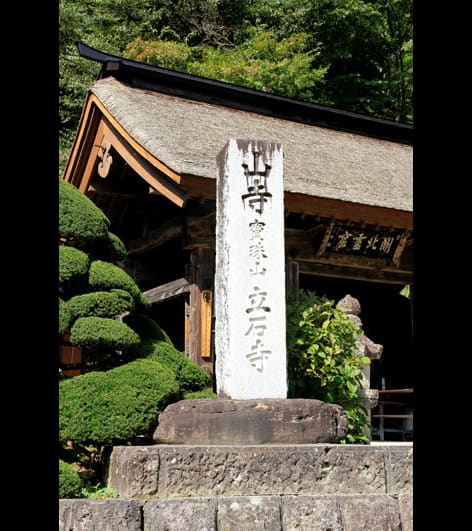

▼山門前の立石寺石標。

山寺 寳珠山 立石寺とあります。

▼山門。

扁額には、開北霊窟の墨跡。

▼さていよいよ登山開始です。この石段が山頂まで、大変ですワ。

▼姥堂。

山門からの初めてのお堂。地蔵尊を安置。

屋根の苔と陽の射す緑を撮りました。お堂の姿がないのはご愛嬌。と思ってくだ

さい。

▼せみ塚。

俳人坂部壺中(1708~1769年)が芭蕉作短冊を基石の下に埋め、この塚を建てた

もの。せみ塚の奥は芭蕉顕彰碑。

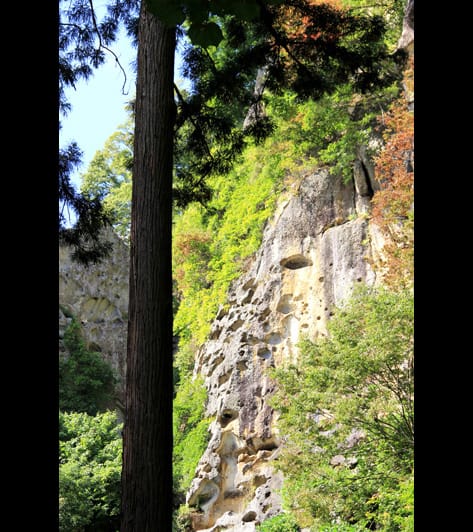

▼露出する岩肌。

▼弥陀洞。

参道右平坦地に岩に刻まれた岩塔婆。岩の窪みや出っ張りをじっと目を閉じて見

つめると阿弥陀如来の姿が見えてくるとか。

目を閉じて見つめる? 先を急ぎますので。

▼参道。

大人をどんどん追い抜いてゆく保育園のガキたち、じゃなかった元気なお子たち。

女先生4人全員ベッピン。ほんの冗談です。

▼百丈岩。

全山凝灰岩からなり露出した岩があちこちに。かなり壮観です。この岩のテッペ

ンに納経堂が建てられています。

▼仁王門。

江戸嘉永年間(1848~1853年)の再建。

正面3間、奥行2間半。両格子内に金剛力士が控えています。

▼仁王門左右を守る金剛力士。

向かって右に、阿形、左に吽形金剛力士。通常阿吽色違いですが、ここは両像と

も朱です。

両像とも像高2.1m。仏師運慶後裔13代目、平井源一郎。慶派系図には出てこな

い仏師です。

▼開山堂。

円仁さんの坐像を安置。小さいお堂ですが重厚な造りで二重破風、前は向背で唐

破風、軒下の彫り物、これまた何とも云えず。

▼開山堂扁額。

恥ずかしながらまったく読めません。

▼開山堂を下から。

▼五大堂への階段。

頑張って上っているオバサンに拍手!

開山堂の横から岩の間を上ります。五大明王を祀っていますが、堂景をどこから

撮っていいか判りませんでした。

▼五大堂からの景観。

大パノラマは1150余年後の今も変わらずここにあります。

ボス レインボーマウンティン、奥の細道編最終シーンはここで。

芭蕉激怒か!ジョーンズ氏に十七文字はムリだよ。

▼立石寺の一方のシンボル、納経堂。

1間四方、宝形造り、銅板葺き。慶長4年(1599年)の建立。

百丈岩の頂上に立っています。書写された経を納めたお堂です。

頂上岩の向こう側に円仁さんの入定窟、遺骸が安置されているそうです。

▼本坊抜苦門。

下山口に向かう途中にある門。文字通り参詣者方々の苦しみや悩みが抜ける門。

名句、閑さやの世界はこの地を訪ねてみて初めてわかる気がします。山形市内に

在るとは云え、芭蕉さんが見たこの巨岩と無限の神秘性を宿した山塊の山寺、山

々にこだまする蝉の声にひとしおの感性、その発露は、世に俳聖と云われる巨人

の幻が今も石段のどこかで筆を執っている。そんな気がします。

かたやこのワタクシめ、結局、奥の院まで行けませんでした。バテバテヘトヘト。

せっかく大阪からここまで来たのにネェ。

またまたお恥ずかしの中途半端参拝でしたがナットクの立石寺でした。

メデタシメデタシ。

今回も素敵で魅力的な記事を有難う御座います。

いつも、貴殿の記事を拝読させて頂きますと、

満足&幸せ~~~♪な気分になれるのです。

自分も一緒に参拝させて頂けてる気持ちになるのです。

有難い限りで御座います。感謝。

途中、保育園の餓鬼じゃなかった、保育園のお子様達の賑わいが伝わってまいりましたヽ(^。^)ノ

老いも若きも男も女も参拝参拝!

ようこそお越し下さいました。

ご丁寧なコメントありがとうございます。

こちらこそ、感謝感謝でございます。

HNもお書き下されば、なお感謝です。