(2016.02.27訪問)

京阪電車、地下鉄東西線、嵐電と乗り継いで嵐山にやってまいりました。寒かろう、暑かろう、丁度良かろう、晴れでも曇りでも雨で

も、嵐山は人イッパイ!

今日も京都は変なお天気、嵐電を降りて嵐山銀座を北へ、車道を行かねば前に進めません。JR嵯峨野線の踏切、丸太町通を過ぎると人

はいなくなります。嵐山銀座を真っすぐ北にやがて山門が見えてきました。そう今日は清涼寺を訪ねます。

▼一応参道でしょう。この道を戻ると嵐山銀座通りです。

[ 清涼寺 ]

●山号 五台山(ごだいさん)

●寺号 清涼寺(せいりょうじ) 別称 嵯峨釈迦堂(さがしゃかどう)

●宗派 浄土宗(じょうどしゅう)

●開基 奝然上人(ちょうねんしょうにん)

●開創 寛和三年(987年)

●本尊 釈迦如来立像(国宝)

▲拝観 400円 朱印 300円

▲時間 9:00~16:30

▲http://seiryoji.or.jp

▲右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町46 電話075-861-0343

▲京福電鉄「嵐山駅」下車北へ650m。

阪急電車「嵐山駅」下車北へ1.5km。

JR「嵯峨嵐山駅」下車北西0.5km。

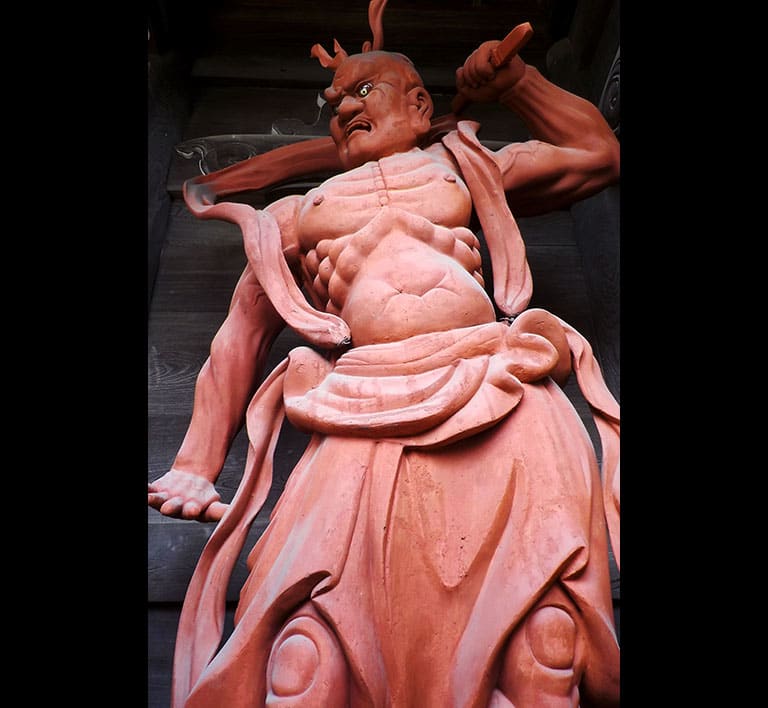

▼仁王門。三間一戸、入母屋造、本瓦葺、重層楼門。寛政八年(1796年) 再建。初層に仁王像、上層に十六羅漢像を安置。

清涼寺縁起 (清涼寺HPより抄出)

本尊釈迦如来を北宋より請来した開祖東大寺の奝然法橋が、愛宕山を中国の五台山に模して、大清凉寺の建立をはかったが、事ならず、

弟子盛算が山麓の嵯峨天皇の皇子左大臣源融の山荘を仏寺にした棲霞寺内の釈迦堂に奉安したのが創めであります。

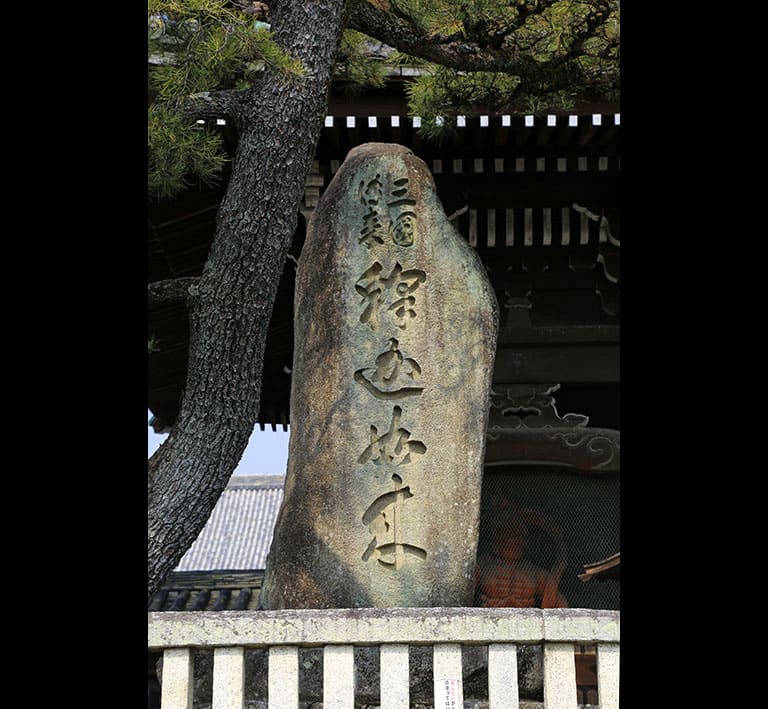

▼仁王門左に建つ三国伝来の石碑。

▼山号が書かれた仁王門扁額。

▼朱色に染まる金剛力士阿形像。室町時代作。

▼金剛力士吽形像。

▼威風堂々の仁王門。嵯峨野のちょうど真ん中に位置し、すくっと立つ姿は「嵯峨野の顔」とも称されているそうです。

▼仁王門から境内。

▼仁王門を潜るとスグ左手に建つ多宝塔。

紅白の梅が塔前を飾りますが、白梅はまだチラホラ。

▼紅梅はほぼ満開。

▼紅梅をメインに多宝塔。

▼法然上人二十四歳像。

▼左手奥まったところに聖徳太子殿、その石標です。

▼やや小振りの八角円堂、聖徳太子殿(夢殿)。由緒は不詳。

▼境内ゆどうふ屋さんの前に手水舎。手を洗って湯どうふをどうぞ、でもないか。

▼堂々の本堂です。本尊釈迦如来立像(国宝)

桁裄七間、梁間7間、一重入母屋造、本瓦葺、和様と禅宗様を折衷建築。

寛永十四年(1637年)大火により諸堂宇が消失、徳川五代将軍綱吉、生母桂昌院の発願で寛永十六年(1639年)に再建。

▼本堂前面と大扁額。黄檗宗隠元禅師筆「栴檀瑞像(せんだんずいぞう)」の扁額。しかしなんで隠元さん?

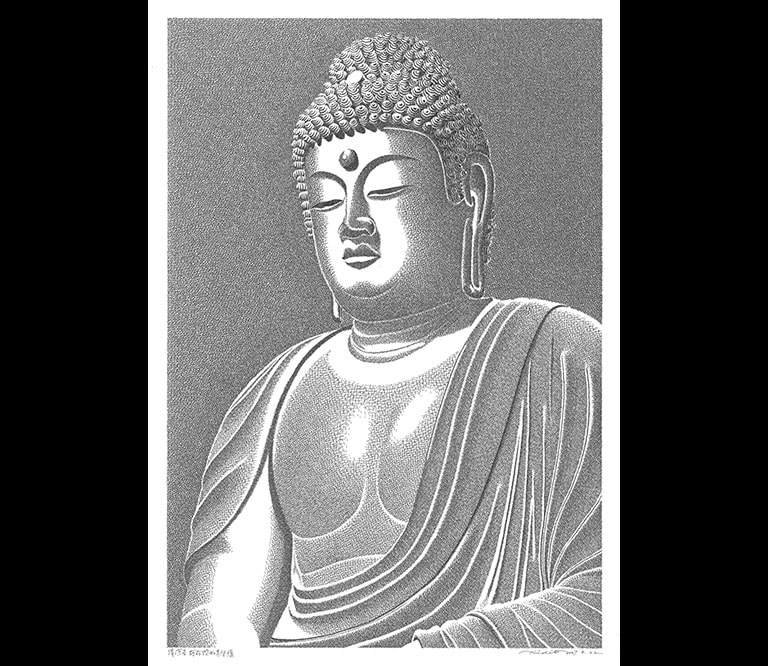

▼本尊釈迦如来立像(国宝)。像高160cm、木造(桜材)。清涼寺式釈迦像。

本尊釈迦如来は、古来釈尊三十七歳の生身のお姿を伝えた尊像を北宋より請来した開祖東大寺の然法橋が、尊像内に謹封した五臓

六腑、願文、経巻等の発見により、まさに生身仏であることが実証されました。おん丈は等身大の檀像で顔貌、衣文の様式等、イン

ド古式の様相を伝えているお像です。生身の釈迦に対する信仰から、全国に五十余をかぞえる模像ができ、嵯峨式釈迦像として重要

文化財になっているものも多くあります。(清涼寺HPから抄出)

▼本堂。

▼本堂裏の庭園と方丈への渡り廊下。手前左鍵曲がりで方丈に繋がってます。

▼池泉回遊式の庭園。ですが檀家の方しか回遊できません。徹底的に冬枯れの植栽、茶枯れはどこか寂しいですネ。

▼台杉の森。

▼池の島に建つ弁天堂。正面柱間三間、宝形造、銅板葺、正面に唐破風付。建築年代は江戸末期ごろと推定されます。

▼冬枯れの放生池。

▼本堂から渡り廊下で方丈へ、方丈玄関。

▼方丈庭園。枯山水平庭。小堀遠州作と伝わるそうです。

芝も冬枯れは凄い色になるもんですネ。

▼方丈中庭の灯籠と蹲踞。

▼鐘楼。鐘木が変な括り方で梵鐘は撞くことが出来ません。

▼本堂横の清涼寺垣?オシャレな竹垣です。

▼椿が咲き出してました。

▼阿弥陀堂。嵯峨天皇の皇子左大臣源融が山荘棲霞観(せいかかん)を建立、後に棲霞寺と改めましたが、これが阿弥陀堂の始まりと伝

えます。

▼阿弥陀堂の内陣です。中央奥の須弥壇に本尊が祀られています。

▼内陣の扁額、読めません。

▼比較的あっさりと纏められている須弥壇。

▼本尊阿弥陀如来立像、脇侍の僧形は何方なのかは不詳。

▼阿弥陀堂をやや斜めから。

▼阿弥陀堂前の白梅は満開ですが紅梅はオシマイみたい。

▼開基奝然上人の墓。独特の墓標ですネ。

▼嵯峨天皇と檀林皇后(橘嘉智子)の宝塔。

向こう側の宝篋印塔が嵯峨天皇、手前層塔が檀林皇后の宝塔。

なぜ両塔がここにあるかは不詳。

▼源融の墓。乱積みの基台にドッシリした宝篋印塔。山荘棲霞観、後に棲霞寺の施主、源融の墓所がここに在っても不思議はあり

ませんネ。

▼源融がモデルと伝わる阿弥陀如来坐像 (国宝)。

旧棲霞寺の本尊阿弥陀三尊。現在は霊宝館に安置。

霊宝館は、4月、5月と、10月、11月に特別公開されます。

(数年前に描いたペン画です)

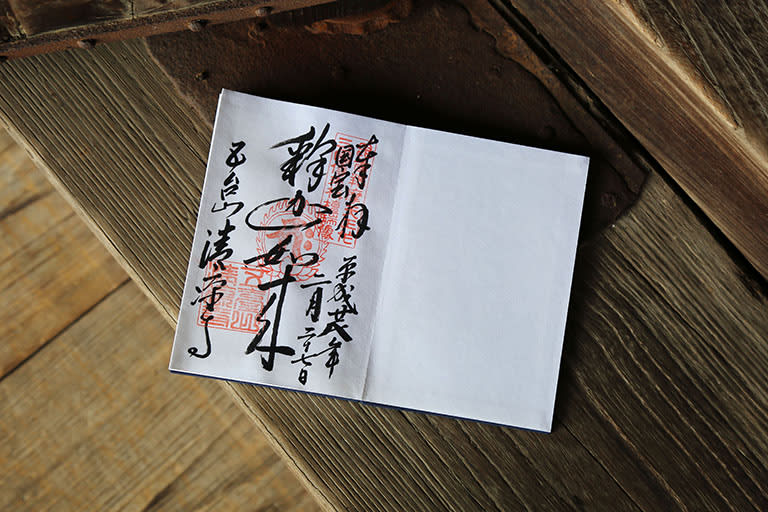

▼御朱印です。

特別フロク

▼今日の渡月橋。

今日はラッキーなことに、本堂で大法要があり国宝の本尊釈迦如来立像が開扉され、過去外陣からは何度か拝観はしていましたが、今

日は内陣須弥壇前約2m位まで近寄ることが出来ました。像高160cmと小柄ですが、清涼寺式釈迦像と云われ全国に模像が多数刻され

る程、日本の釈迦如来像とは異なった特色を示す独特のお釈迦さんです。内陣の荘厳も釈迦さんを守るお厨子も立派なもので、やはり

拝観はこうありたいものです。今日はほんにラッキーでした。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます