(2011.04.02 訪問)

ご無沙汰の「土曜日は古寺を歩こう」です。

花のない花曇りと申しましょうか、春霞と申しましょうか、薄陽に影が僅かに映

るこの日の斑鳩は、太子一族悲運の地、怨念の気が辺りを覆う非業の地という想

いが、いつもボクの心の片隅に残り、印象的には暗い幾筋もの澱みが漂っていま

す。スカッと晴れないこの日の天気がより一層その想いを強くしているのかも知

れません。法隆寺特有の松も心なしかその緑にも冴えがありません。法隆寺を訪

ねるのは一年ぶり。昨年は斑鳩三塔巡りでやって来ましたが、法隆寺はひと、人、

クルマくるまで結局パス。この日はかなりヤル気でJR法隆寺駅にやって参りまし

た。昨年の二の舞は避けようと堂々のJR大和路線でやって参りました。

▼西院伽藍 金堂と五重塔

若草伽藍跡出土で法隆寺の再建、非再建の論争には決着が付いたみたいですが、

その他、まだまだ定説化された論はなさそうなので、しばらくは論戦が続くので

しょう。

法隆寺は法起寺と共に「法隆寺地域の仏教建造物群」として1993年に世界文化遺

産に登録されました。法隆寺の建造物のうち18棟が国宝、35棟が重要文化財に指

定。宝物(仏像を含む)170点が国宝、2300点が重要文化財に指定されているそ

うです。

[ 法隆寺 ] ほうりゅうじ

●寺号 法隆寺 ほうりゅうじ(別名 斑鳩寺)

●宗派 聖徳宗総本山

●本尊 金堂釈迦三尊像(国宝)

▼JR法隆寺駅

JR天王寺駅12:00発大和路快速奈良行きで途中王寺駅に停車、約20分で法隆寺

駅到着。そこそこの人出を予想しましたが、実に閑散としております。法隆寺行

きバス、待てど暮らせどやって参りません。歩くことにしました。

▼法隆寺参道入り口

JR法隆寺駅から約15分、世界遺産への入り口にやってまいりました。

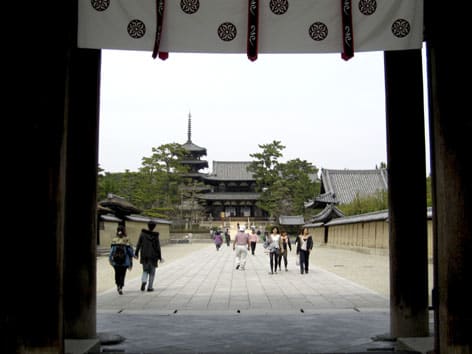

▼南大門(国宝)

1438年再建。

▼南大門から西院伽藍

西院伽藍へのメイン参道です。

▼西院伽藍前世界遺産石碑

なんと云っても日本初の世界遺産、平山郁夫さん書の石碑表現も格調を感じます。

後指定された「世界遺産古都奈良の文化財」の方はデザイン化された統一的なも

のです。

▼西院伽藍中門(国宝)

建築様式 和様二層門、桁行四間、梁間三間 入母屋造 本瓦葺。

中門の不思議と伝わることがあります。桁行四間で中央に柱が立っています。通

常は桁行奇数間で中央柱はありません。この中門だけだそうで、古来から異説含

めいろいろの説があるようです。今中門前で四月二十二日行われる聖霊会舞楽大

法要の準備作業が行われています。

▼中門吽形金剛力士(重文)

向かって左に立つ塑像金剛力士。像高375.0cm、711年造像。

▼中門阿形金剛力士(重文)

向かって右に立つ塑像金剛力士。像高378.0cm、711年造像。

▼伽藍内部からの中門

中央柱がよく分るでしょう。

▼金堂(国宝)

本尊 銅造釈迦三尊像(国宝)。中尊87.5cm、左脇侍92.3cm、左脇侍93.9cm、

三尊とも飛鳥時代 止利仏師作。

二層構造、堂高16m、初重に裳階付き、入母屋造。

内部の壁画は昭和24年模写中の発火で焼損した。現在、再現壁画がはめられてい

ます。内部外陣通路から、本尊釈迦三尊をはじめ計11体の国宝仏(阿弥陀如来坐

像のみ重文)に会うことができます。厳粛な堂内荘厳は聖徳太子全身全霊の極み

が堂内に隠っているような、そんな気がします。

▼金堂のこの柱の使命は何でしょうか?

▼五重塔(国宝)

現存最古の塔、塔高31.5m(基壇から32.5m)。初重に裳階付き。

四方の扉から初層内陣の著名な塑像群が見ることができますが、目の細かいネッ

トのため全体像は確認出来ません。現存最古の五重塔は均整のとれた安定感抜群

の塔です。

▼大講堂(国宝)

本尊 一木造薬師三尊像(国宝)。中尊247cm、両脇侍172cm、三尊とも平安中

期作全身の漆箔はきれいに残り、透かし彫りの光背は実に美しいです。お顔は金

堂仏とは違い平安仏特有の柔和な眼差しをやや半眼で衆生を見つめているようで

す。大講堂は法隆寺再建時にはなく食堂だったと記録されているそうです。

▼鐘楼(国宝)

平安時代の再建。

▼東回廊(国宝)

▼西回廊(国宝)

▼西円堂(国宝)

本尊 脱活乾漆造 薬師如来坐像(国宝)。像高244.5cm、奈良時代作。

天平時代に光明皇后の母君である橘三千代さんの発願で行基さんが建立。鎌倉時

代に再建。西院伽藍の外、西端の小高い丘に建つ八角円堂。本尊の薬師如来坐像

は「峰の薬師」として人々の信仰を集めているようです。

▼三経院(国宝)

聖徳太子が勝鬘経・維摩経・法華経の三経義疏にちなんで、西室の南端部を改造

して建てられた。現在の建物は鎌倉時代に再建。

▼聖霊院(国宝)

本尊 木造聖徳太子坐像(国宝)。像高84.2cm、平安時代作。

聖徳太子をお祀りするため東室の南端部を改造して建てられたお堂。1121年再建。

▼古木

最古の寺院には古木がよく似合う。と思いません?

▼大宝蔵院

平成10年完成の宝物館。百済観音立像をはじめ著名な仏像と宝物が、これでもか

と展示されています。

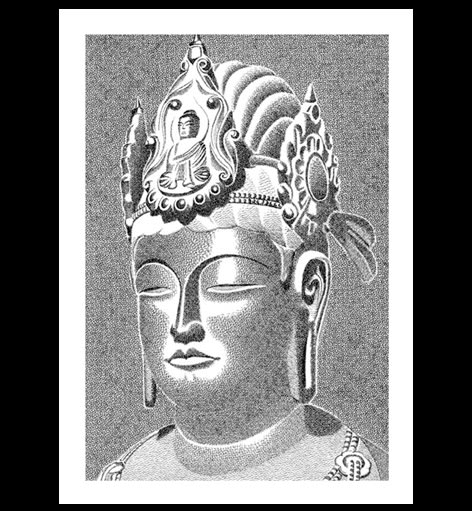

▼大宝蔵院に居られる夢違観音菩薩のお顔です。数年前に描いたペン画です。

▼東院への参道

東院伽藍へ行きましょう。

もとは聖徳太子一族の斑鳩宮があったところ、一族滅亡後、荒れ果てたこの地を

上宮王院として再建、その後東院伽藍として法隆寺に併合されたそうです。

▼東大門(国宝)

天平の面影を残した貴重な門です。法隆寺には珍しい桜片側並木も芽吹いてきま

した。

▼東院四脚門

東院伽藍への入り口です。

▼東院夢殿(国宝)

夢殿は東院の金堂にあたります。聖徳太子供養のため奈良時代に建立の八角円堂。

本尊 木造救世観音立像(国宝)。像高178.8cm、飛鳥時代作。フェノロサと岡倉

天心の救世観音逸話は皆さんもよくご存じの通りです。

本尊の特別開扉が四月十一日から始まります。またまた拝することが出来ません

でした。

▼東院礼堂(重文)

本堂(夢殿)の南前に設けた礼拝のための堂。

▼東院絵殿と舎利殿(重文)

横長の一棟建物、真ん中が素通しで北側伝法堂の拝殿のような造りになっていま

す。向かって右舎利殿、左絵殿。

▼東院伝法堂(国宝)

伝法堂の前身は天平時代の貴族の邸宅の遺構と云います。堂内には三組の阿弥陀

三尊が安置されているそうです。

▼東院鐘楼(国宝)

袴腰の立派な鐘楼です。吊られた梵鐘は中宮寺と刻されているそうです。そう云

えば中宮寺はすぐ隣です。

▼西大門

この門から法隆寺を辞しました。

法隆寺を歩くはこれで オ シ マ イ 。

帰りは法隆寺前からバスで郡山経由近鉄奈良へ、途中郡山で大渋滞。あとで聞く

と大和郡山城「お城まつり」が大盛況とのことでした。いろいろの春がやはり巡

ってきているのですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます