(2012.07.15訪問)

ビックリしました。一年ほど訪ねていない間に、寺観がすっかり変わっています。南門をくぐり本堂を前に

して、前庭が広々としています。新薬師寺のキャッチ「萩の寺」はもはやいずこという感じ。本堂前や右庭

の萩の樹叢のことごとくがバッサリ、前庭左の萩、もみじや桜も姿かたちなし。そのぶん寺観がスカッと爽

やか、かな? あまりにスカッとし過ぎでボクの新薬師寺のイメージがガタガタです。

▼スカッ!とした本堂前庭。相当広く感じます。

[ 新薬師寺 ]

●山号 日輪山(にちりんさん)

●寺号 新薬師寺(しんやくしじ)

●宗派 華厳宗

●開創 天平十九年(747年)

●開基 光明皇后(こうみょうこうごう)

●本尊 薬師如来坐像(国宝)

新薬師寺縁起 (新薬師寺パンフレットから抄出)

平安時代成立の「東大寺要録」には、新薬師寺についての記載があり、天平十九年、光明皇后が夫聖武天皇

の病気平癒のため新薬師寺を建て、七仏薬師像を造った」と記されている。新薬師寺は別名を香薬寺といい、

桁行九間の金堂には七仏浄土七駆が祀られていたとあり、金堂の左右には、東塔西塔が並び創建当初は広大

な本格寺院だったことが窺えます。創建から三十三年後、落雷により伽藍堂宇のほとんどが焼失。鎌倉時代

に解脱上人、明恵上人により再興、ほぼ今の新薬師寺の寺観が整いました。

▼寺標。東門前に建ってます。

▼南門(重文)。四脚門、切妻造、本瓦葺。鎌倉時代後期の建立。新薬師寺の正門です。

▼鐘楼(重文)。桁行三間、梁行二間、入母屋造、本瓦葺。弘安二年建立。白漆喰塗りの袴腰が目立ってます。

▼百日紅。境内見る限り、百日紅はこれ一本のようです。

▼本堂(国宝)。桁行七間、梁行五間、入母屋造、本瓦葺。

奈良創建時の姿を保つ名堂です。棟から軒へ流れ落ちる本瓦の稜線が見事。

本尊 薬師如来坐像、像高191cm、栢一木造、平安時代初期。まん丸お顔、まん丸で大きな目玉の愛嬌のあ

る如来さんですよ。堂内中央に円形土壇があり、南面中央に本尊、土壇周り外向きに十二神将が整然と並ん

でいます。この景こそが新薬師寺の新薬師寺たる所以でしょう。

▼一昨年初秋の本堂景観。

どうです相当変わったでしょう。この両サイドの樹叢がバッサリ。前庭の広さ較べてみてください。

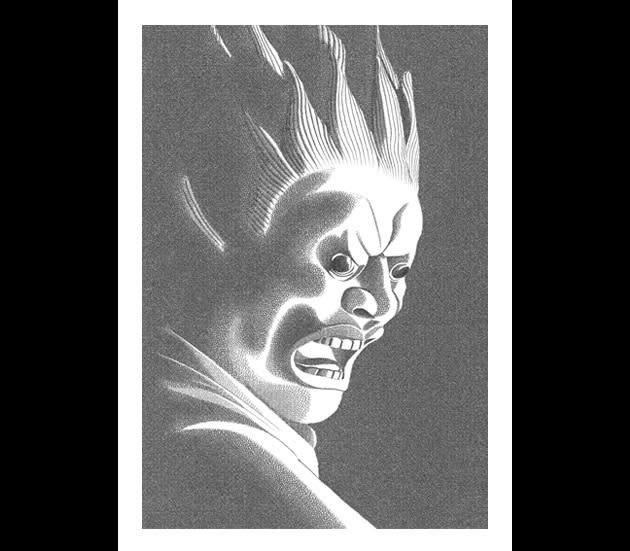

▼十二神将伐折羅(ばさら)大将。数年前に描いたペン画です。

▼本堂と百日紅。上の百日紅と同じ木です。

▼本堂前の鉄製鼎?

鼎かどうかハッキリしません。足が三本あったような? しかも鉄製で胴には薬師如来と刻されています。

今、線香立て。

▼境内西南にまとめられた石仏群。

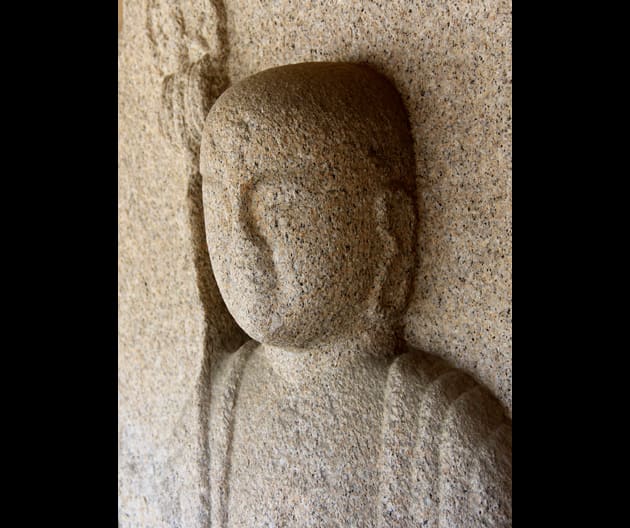

▼砂石に浮き彫りされたお地蔵さん。

全身の滑らかな形状は石に彫ったと云う感じはなく、お顔は瞑目状で深い思索で衆生救済を祈っている静か

な表情に見えます。

▼実忠和尚の塔。東大寺修二会の創始者、実忠さんの石塔。元は十三重石塔と云われてますが、径時倒壊で

現在は五重石塔、下二段が創建当初のものだそうです。

この辺りは、塔が隠れるほど緑鬱蒼でしたよ。

▼地蔵堂(重文)。桁梁共一間、入母屋造、本瓦葺。鎌倉時代。堂内には三体の仏像が安置されています。

この辺りもスッキリ。だいたい向こうが見えませんでした。ここまで緑バッサリとは。

▼庫裡前の方丈池。

▼瓦宝珠。宝形屋根のテッペンに添えられる宝珠と思いますが、瓦製なのでどうか判りません。

▼庫裡を囲むイイ雰囲気の古塀。

▼会津八一歌碑。ちかつきて あふぎみれども みほとけの みそなわすとも あらぬさびしさ

庫裡となりに在る香薬師堂の本尊薬師如来を詠んだ歌。この薬師如来さん、現在行方不明です。

▼東側の築地塀。

▼築地塀から見える鐘楼。

▼東門(重文)。棟門、切妻造、本瓦葺。平安後期の建立。

なんと云う変わりよう、オドロキ、モモノキ、サンショノキ です! 萩はどこへ行った…。

次、どこを訪ねるか忘れてしまいました。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

ずいぶんと様変わりしましたね。

私もびっくりです。

でも、新薬師寺のお堂の姿、特に屋根の雰囲気が好きな私にとっては、全体が良く見えてこれはこれでうれしいかも。

実忠さんの石塔、今まで気付きませんでした。

境内にあったのですよね~。

見えていたのに、ちゃんと見てなかったのかな・・・。

下2段だけが往時のものなのですか。てっぺんは確かに新しい感じがしますが、それ以外は、古い面持ち。いい姿ですね。

次回訪問時には、この塔も楽しみです。

元々広くない境内ですが、まさに身ぐるみはがされたという感じです。

お寺の方に「お寺の売り物(萩)がなくなりましたね」と云いますと「そうですねん」と苦笑いされてました。

また今まで密かに隠れていたものが、見えるようになったのが、いいのか悪いのか…。