(2017.11.23訪問)

うちの奥さんが一度金沢へ行ってみたいと云うので、なんでやと聞くと東茶屋町がオシャレ、せめてランチをオシャレな東茶屋町の

レストランで、と。ネットで探しまくって一軒のレストランを予約しました。

ついでにボクも一計を、

石川に行くなら是非訪ねたいお寺があるので、帰りは山代温泉に泊まるぞと言い含めて、22日朝8時、約300キロ先の金沢市を目指

して大和路号は大阪を出発したと思って下さい。

那谷寺は山代温泉ホテル瑠璃光から6〜7キロ東に山門を開けて待ってくれてます。それでは北陸の名刹那谷寺へGOOOOOOOです。

▼山門参道。そぼ降る雨の中でも参拝の方々結構多いようですヨ。

[ 那谷寺 ]

●山号 自生山 (じせいざん)

●寺号 那谷寺(なたでら)

●宗派 高野山真言宗 (こうやさんしんごんしゅう) 別格本山

●勅願 聖武天皇 (しょうむてんのう)

●開基 泰澄 (たいちょう)

●開創 養老元年 (717年)

●本尊 十一面千手観世音菩薩

▲拝観 600円 朱印300円 書院庭園 200円

▲時間 8:30~16:45 冬季 12/1~2/28 8:45~16:30

▲石川県小松市那谷町ユ122 電話 0761-65-2111

▲JR北陸本線「粟津駅」から小松バス粟津A路線で那谷寺下車

R北陸本線「粟津駅」からタクシー約10分

北陸自動車道「加賀IC」から約30分

▼山門。クロ塀に囲まれた重厚な山門です。

重層楼門、変則三間一戸、入母屋造、上層勾欄付、本瓦葺。昭和五十年 (1975年) 再建。

那谷寺縁起 (那谷寺HPから抄出)

養老元年高僧泰澄により白山が禅定され、那谷寺を開創。幽玄な岩が多く残る土地にお堂を建立し、十一面千手観世音菩薩を安置、

当寺の名は「岩屋寺」と呼ばれました。花山法皇が行幸の折洞窟の本尊を拝し「那谷寺」と改名。南北朝争乱と戦国兵火で三度焼失。

その後加賀藩主前田利常が寛永十七年から寛永十九年にかけて本殿、唐門、拝殿、三重塔、護摩堂、鐘楼堂および庭園などを造り復

興。現在も白山信仰自然智の森として祈念しています。

▼山号が記された山門扁額。

▼さて入山です。それでは山門を潜りましょう。

▼真っすぐな参道が続いています。落ち葉と雨に光る参道、何となくキレイですネ。

▼秋の彩り残る参道左手に異様な岩の景色が見えだしました。

▼この岩の景色は、奇岩遊仙境と云うそうですが、どうも自然洞窟じゃない感じ。

▼池には結構大きな鯉が遊んでいました。

▼奇岩遊仙境も何やら覆面黒師団を想像するような景観です。国指定名勝に指定されています。

▼窟の中には墓標らしきものが置かれて……、

▼こんな洞窟ですネ。

▼脇道から稲荷社へお詣り出来る参道が付いています。

▼お猿の顔に見えませんか。願掛猿と云うそうです。

▼参道中途の中門。こちらを入ると俄然山寺の雰囲気にガラリと寺容が変わります。

▼一挙に上り参道に。

▼振り返ってみると、画面上に見えるのは山門です。

▼大悲閣(重文)本殿です。四方に欄干を付けた懸け造りのお堂。寛永十九年 (1642年) 再建。

▼本尊十一面千手観世音菩薩を安置し「いわや胎内くぐり」が出来ます。(写真は那谷寺HPからお借りしました)

▼小雨けむる中、閑な池面を見せる大池。

▼三重塔へ向う参道にはまだ秋色が頑張ってます。

▼三重塔(重文)。小さい塔ですが安定感バッチリの美しい塔です。

塔高11.6m、扇垂木、檜皮葺、二、三層は勾欄付、寛永十九年 (1642年) 建立。

▼三重塔本尊、胎蔵界大日如来坐像。(写真はネットからもらってきました)

▼三重塔。

▼楓月橋。崖に沿うように架けられた矩形の赤い橋。

▼鎮守堂。本尊白山妙理大権現。ここからの奇岩遊仙境の眺めは本当に美しいです。美しすぎて写真撮り忘れのお粗末!

▼庚申さん。那谷寺の庚申さんとして大人気だそうですヨ。

▼芭蕉句碑。石山の 石より白し 秋の風

▼石段先の護摩堂。

▼護摩堂(重文)。護摩修法を行うお堂、本尊不動明王。方三間、入母屋造、檜皮葺、一間向拝付、慶安二年 (1649年) 建立。

▼護摩堂正面。

▼鐘楼(重文)。桁裄二間、梁間三間、入母屋造、檜皮葺、袴腰、慶安二年 (1649年) 建立。

山門横まで戻ってきました、金堂華王殿とお庭の拝観です。

▼金堂華王殿(こんどうけおうでん)。全ての法会が行われる那谷寺中心のお堂。本尊十一面千手観音立像。平成二年 (1990年) 再建。

▼金堂華王殿扁額。

▼金堂華王殿本尊十一面観音立像。像高7.8mはさすがに見上げる高さ、切れ長の目はゾクッとするほどベッピン観音さんです。

像高7.8m、寄木造、仏師松久宗琳。(写真は那谷寺ポスターを複写)

▼書院(重文)。寛永十四年 (1637年) 再建。

▼書院御成の間。

▼書院琴の間。

▼書院奥に広がる庭園「琉美園」

小堀遠州の指導で加賀藩作庭奉行分部卜斉が造園。園中に歩石を布置し、所々に石を建て、老樹巨木が配され苔

に覆われた美しいお庭です。

▼三尊石。岩面の裂けた姿が阿弥陀三尊ご来迎に似ていることから名付けられたそうです。

▼「琉美園」

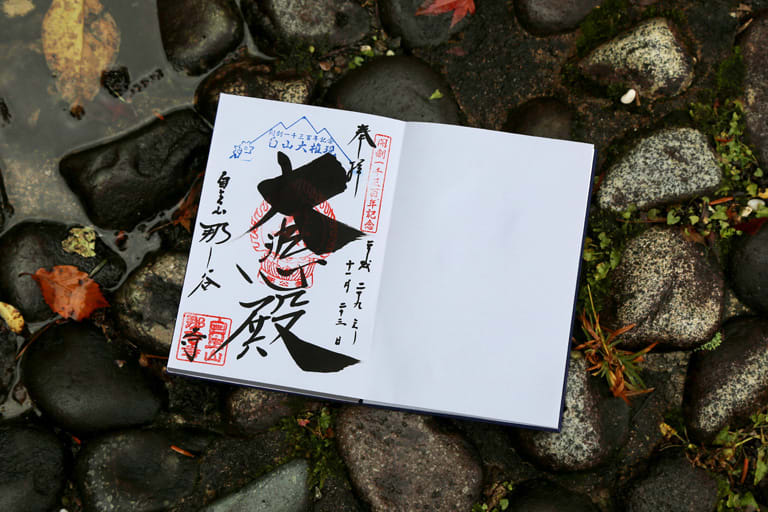

▼御朱印です。

北陸の名刹那谷寺とうとう参拝。

印象ではつねに雲重く垂れ陽が隠れる北陸の空、晴天青空を期待はしていませんが、終始小雨の中の参拝に今ひとつ写真に映えがあ

りません。しかし名刹は天候関係なく1300年の歴史と共に重厚な寺景を見せています。山岳寺院とも云えそうな環境は、変化に富み

次々と現れる景観は僧泰澄さん修行の地としての的を得た地なんでしょうネ。

ベリーグーな那谷寺これにて オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

私は昨秋、小松まで行きながら時間が無くて寄れなかったお寺です。

ちょうど紅葉の頃で、初めから予定に入れておいたら良かったのだと残念に思っています。

こうして拝見すると、なかなかのお寺さんですね。

北陸」らしくしっとりしていて、紅葉もまだ残っていて良かったですね。

奥様の発案で、意外と魅力的なお寺さんに巡り合った、と言えますかね^^

切れ長の目が印象的な美仏ですね。

女性的なようでかなり男性的かも!

今度小松にお呼ばれする時にはちゃんとお逢いしてきます(^_-)-☆

イヤー久々に巡り会ったナットクの那谷寺でした。

境内環境に伽藍群、そしてお庭の三者マッチングの妙、これほどのお寺が、この地にあるのが不思議。

北陸はやはり泰澄さんの影響がかなり残ってるみたいで、修行寺院の香りが随所に残っているようです。

十一面さんは仰るように切れ長の目が印象的、

松久宗琳さん独特の作風ですネ。数百年後の参拝者の評価を聞いてみたいもんです。

那谷寺、機会があれば是非訪ねてみて下さい。

コメントありがとうございました。

今回のこのお寺はとても見応えがあるというか、素敵ですね。

自然洞窟ではなさそうとのことでありますが、独特な景観がなかなかよいと思います。

本殿と三重塔も、上手く言えないのですが、端正で緻密な感じがして、好みです。

十一面観音さまは息を呑む美しさです。

仏閣を修飾する言葉を知らないもので、拙いコメントになり、失礼しました。

いつもご覧いただきありがとうございます。

このようなコメントをいただけるのは望外の喜びです。

古寺古刹や仏像が好きでお寺を訪ねているのですが、

関連知識などないまま歩いているので、拙い写真とコピー表現になり、

恥ずかしい限りです。

もっともっと知識を広げたいと思ってるんですが……。

コメントありがとうございました。