(2011.04.30 訪問)

ゴールデンウィーク二日目、大人げなくも一番乗りを目指して、茶の湯の寺大和

郡山の慈光院を訪ねました。先客お一人おられ残念!悔しくも二番乗りでした。

特に茶の湯に関心ある訳でも嗜みがある訳でもありません。お茶といえばイエモ

ンくらいしか思い浮かばないほどですが、奈良三名園の一つでもあり、片桐家の

流れを汲む茶道石州流の家元、そして禅のお寺、そして「お寺らしくないお寺」

と云われているお寺を一度訪ねてみようと思い郡山に向かいました。

[ 慈光院 ] じこういん

●山号 円通山(えんつうさん)

●寺号 慈光院(じこういん)

●宗派 臨済宗大徳寺派

●開基 片桐貞昌(石州)

●開山 玉舟和尚

●本尊 釈迦如来坐像

慈光院縁起

開期の片桐貞昌(石州)は、摂津茨木城藩主片桐且元の弟、貞隆を父として茨木

城で生まれ、その父貞隆の菩提寺として大徳寺一八五世玉舟和尚を開山に迎え慈

光院建立。

▼参道

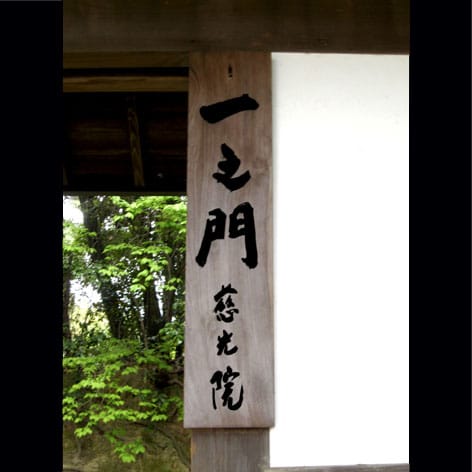

▼一之門

▼一之門札

▼参道

▼楼門

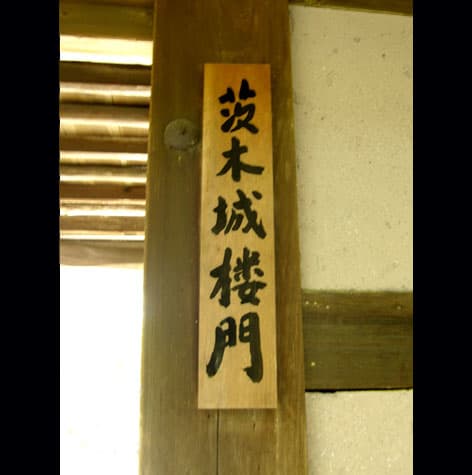

豊臣家臣、片桐且元の居城摂津茨木城の櫓門。茨木城廃城の際、この地に移設さ

れ、瓦葺きを茅葺きに替え慈光院の山門としたそうです。

▼楼門札

▼書院(重文)

茅葺きの堂々とした豪農の農家風の感じ。慈光院の売り、庭園の一角大刈り込み

が目を引きます。

▼書院から庭園の眺め(国指定名勝)

先ず、書院十二畳の間に通され、お抹茶と茶菓子が戴けます。先客は他を回って

おられ書院ではボク一人がこの景観を独り占めです。

▼書院の床

なんとなく「禅」です。

▼手水鉢(重文)

慈光院には著名な手水鉢が三つありいずれも重文に指定され、この手水鉢もその

一つ。書院の東側に置かれている「角ばらずの手水鉢」。禅の真髄です。祖石州

さんの作と伝わります。

▼閑茶室(重文)

慈光院には二つの重文茶室があります。その一つ。

▼閑茶室の中庭に面した破風の偏額

什麼、シェンモと読むらしく、禅問答の「何故」。開山玉舟和尚が自問自答した

ということばといいます。が全く分かりません。

▼書院から本堂

▼本堂縁

▼本堂へ渡る廊下の窓

四季折々の景を囲われた中庭から外を見る、憎い演出ですネ。

▼本堂仏間

中央に本尊釈迦如来、右に開山玉舟和尚、左に片桐貞昌(石州)の坐像が祀られ

ています。

▼本堂から書院

▼中庭の五葉の松と牡丹

▼開ぱん?だとおもいますが

確かに「お寺らしくないお寺」ではあります。大禅寺の仰々しさ、これでもかの

派手さは一切感じません。非常に気持ちのいいお寺です。茶道のためのお寺、境

内全体が茶の風情になるよう設計されたといい、庭園の景観や建物の簡素さは茶

の湯の祖、村田珠光の茶禅一味の精神「わび茶」の心を二百年後の石州に受け継

がれている気はするお寺で、その禅精神は今のご住職の話の端々に感じました。

世間話の一端で前住職の父君がバブルの時代に今の元を築いたことが、いまかな

りの負担となり経営的に非常に苦しいと嘆いておられたことが印象です。

たまたま帰りに、その前住職からいい写真撮れましたかと声をかけられましたが、

腕はいいんですがカメラがダメですとは云えませんでした。

ではでは、少し南の額安寺に向かいます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます