(2015.05.09訪問)

稀代の天才、弘法大師空海さんが真言密教の聖地として開創した高野山は爾来今年で千二百年を迎え、開創

記念法会と秘仏や名宝が特別公開されています。焼失後姿がなかった中門も再建され「一山境内地」が一新

の高野山を訪ねることにしました。

あろう事か人の波に翻弄、駐車場満杯、ジックリ拝観のつもりが壇上伽藍のみ、追い討ちをかけるように雨

の奴がシトシトと嫌な降り方、その上さすが標高900mの山上、寒いのなんのって全くペケの一日でした。

皆さん高野山訪問は晴れの日と南海電車に限りますヨ。

▼根本大塔。

[ 金剛峰寺壇上伽藍 ]

●山号 高野山(こうやさん)

●寺号 金剛峰寺(こんごうぶじ)

●開基 弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)

●開創 弘仁七年 (816年)

●宗派 高野山真言宗総本山(こうやさんしんごんしゅう)

●本尊 薬師如来坐像(秘仏)

▲入山料 境内自由 開創1200年祭中は金堂、根本大塔の入堂は無料、駐車場無料

▲拝観時間 8:30~17:00

▲和歌山県伊都郡高野町高野山132 Tel.0736-56-2011

▲http://www.koyasan.or.jp/

▲2004年「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコ世界遺産に登録

▲南海電車高野線「難波駅」から終点「極楽橋」下車、高野山ケーブルで「高野山駅」下車、バスで山内へ。

クルマの場合は麓からは一本道。麓まではナビを頼って下さい。

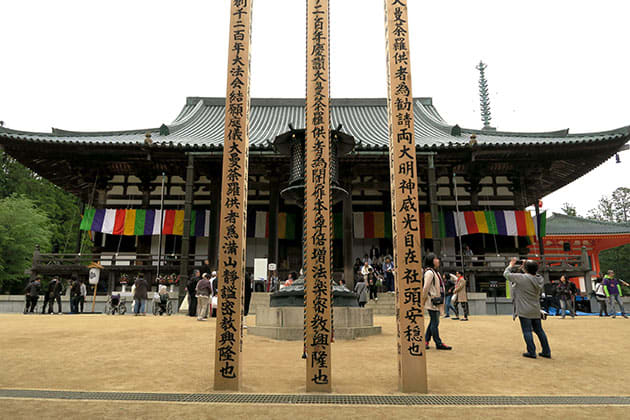

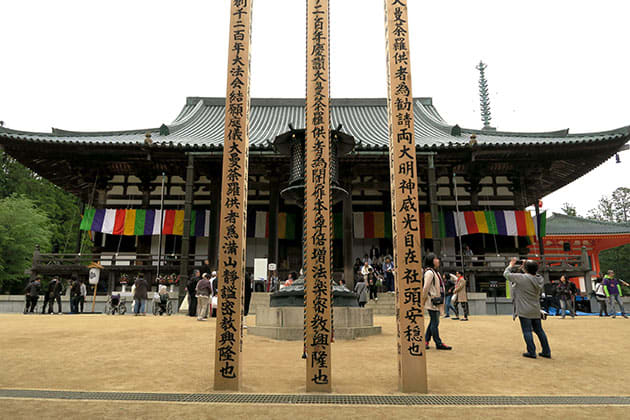

▼172年ぶりに再建された中門。

高野山金剛峰寺縁起

空海さんが弘仁七年(816年)嵯峨天皇から高野山の地を賜り、真言密教の聖地として山々に囲まれたこの地

を八葉蓮華と見て、山上平地にに曼荼羅世界を創出。壇上伽藍の地に真言密教のシンボルとして根本大塔を

建立、聖地への第一歩とした。

▼中門。重層楼門、桁行五間、梁間三間、高さ16m、入母屋造、檜皮葺。

天保十四年(1843年)火災により焼失、今年172年ぶりに再建。創建は弘仁十年(819年)。

再建中門には正面両脇と背面両脇に四天王像が安置されています。

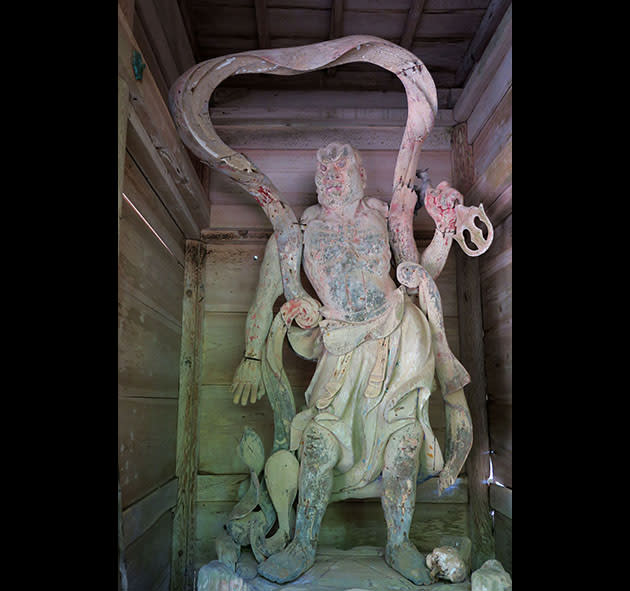

▼正面右、多聞天立像。

▼左、持国天立像。

多聞天、持国天は中門焼失前からの二天。

▼背面右、増長天立像。

▼左、広目天立像。

増長天、広目天は新造の二天。仏師松本明慶師。

▼金堂。桁行九間、梁間七間、入母屋造、本瓦葺、三間向拝付。本尊 薬師如来坐像(秘仏)。高野山総本堂。

承和五年(838年)創建 。昭和七年(1932年)再建。

▼金堂。本尊 薬師如来坐像は今特別開帳中。~5月21日まで。

▼根本大塔。五間四方の多宝塔。塔高48.48m、本瓦葺。創建貞観十八年(876年)。昭和十二年(1937年)再建。

▼根本大塔本尊 胎蔵界大日如来坐像。

▼根本大塔 金剛界四仏の阿弥陀如来坐像。

今日のメインイベント、

弘法大師の命日にあたる旧暦3月21日にあわせて遺徳をしのぶ「旧正御影供」大塔から御影堂まで供物を運

ぶ儀式が執り行われます。

▼御影堂。弘法大師空海さんの御影がお祀りされているので御影堂と称されています。

桁行五間、梁間五間、宝形造、檜皮葺、一間向拝付。創建承和五年(838年)。昭和七年(1932年)再建。

▼多くの参拝の方々がどんどん集まってきます。

▼正装の僧侶たちの御影堂へのおねり行列が始まりました。

▼輿には金剛峰寺法印、導師久利大僧正がお乗りです。高野山で一番偉い方です。

高野山真言宗最高位の僧職である、総本山金剛峰寺第516世寺務検校執行法印、久利康彰大僧正が4月2日

から始まった高野山開創1200年記念大法会の導師をお務めです。

▼輿は静かに進んでゆきます。

▼一目法会を見ようと、皆さん場所取り競争。

▼法会が始まりました、

▼読経が流れてきます。

法会が続いている間に他の伽藍を巡りましょう。

▼准胝堂。桁行三間、梁間三間、入母屋造、檜皮葺。

空海さんが得度の儀式を行うために造った准胝観音を祀るお堂です。

▼孔雀堂。桁行三間、梁間三間、入母屋造、檜皮葺、一間向拝付。

▼本尊孔雀明王像(重文)。この像はレプリカ。本尊は霊宝館所蔵。快慶作、正治二年(1200年)造像。

▼六角経蔵。鳥羽法皇皇后の美福門院が鳥羽法皇の菩提を弔うため、

紺紙に金泥で浄写された一切経を納めるための経蔵。

本尊 釈迦如来、平治元年(1159年)建立。昭和九年(1934年)再建。

▼鐘楼。

▼西塔。高欄付多宝塔、初層五間四方、本瓦葺。

本尊 金剛界大日如来像(重文) 脇侍仏 四仏 仁和二年(886年)建立。天保五年(1834年)再建。

▼鐘楼堂。大塔の鐘。梵鐘の愛称高野四郎。口径179.5cm、鐘高251.0cm、室町時代。

▼愛染堂。桁行三間、梁間三間、入母屋造、檜皮葺、一間向拝付。

本尊 愛染明王。建武元年(1334年)建立。嘉永元年(1848年)再建。

▼大会堂。桁行五間、梁間五間、入母屋造、檜皮葺、一間向拝付。

本尊 阿弥陀三尊。法会執行の際の集会所。嘉永元年(1848年)再建。

▼不動堂(国宝)。入母屋造、桧皮葺。当初は阿弥陀堂として建立。お堂の四隅はすべて形が違い、四人の工匠が

それぞれの随意に造ったためと伝えられているそうです。正面の堂形はユニークです。

本尊 不動明王、脇持に八大童子(国宝) 仏師運慶作。いずれも今は霊宝館に安置されています。

▼三昧堂。三間四方宝形造、檜皮葺。

理趣三昧法会を執り行うお堂。他所からここに移されたとき関わったのが西行法師と伝えるそうです。

▼東塔。多宝塔、初層三間四方、檜皮葺。

大治2年(1127年)白川法皇の勅願で建立。江戸期に焼失、昭和五十九年(1984年)再建。

▼青もみじがきれいです。

▼少年よ!人生は勉強の上にも勉強だよ。二宮金次郎は君のような格好で柴を背負っていたぞ。手水舎前にて。

▼蛇腹路。伽藍入り口から東塔付近までの参道を蛇腹道と呼び、空海さんが「東西に龍が臥せるごとく」と

呼んだ故事から名付けられたといいます。

▼金剛峰寺山門への参道。常にこの人波。

壇上伽藍から金剛峰寺本坊へ、拝観入口手前から列列列、見えるは人の頭ばかり、ということで本坊拝観は

パス。それではということで奥之院へ、クルマで行ったのが運のつき、駐車場総て満杯。泣き泣き来た道を

帰ったというお粗末の一日でした。

高野山開創1200年の記念法会やイベント、秘宝特別公開など5月21日まで続くそうです。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

神社・お寺巡り ブログランキングへ

神社・お寺巡り ブログランキングへ