(2016.11.12訪問)

変幻自在な自然の力は、間違いなく季節変わりのページをめくって行くようで、丹波路も秋の風景の中で錦秋の赤を纏い、見えつ隠

れつその姿を見せています。美しき天然の名フレーズ、春は桜のあや衣 秋は紅葉の唐錦 ……、

紅葉狩りが目的ではないんですが、丹波路には健気に古からの法灯を今に伝える古刹が点在。甍や堂宇に懸かる錦繍の彩りは、古寺

を訪ねるものに取っては大きなインパクト、人がいないのを願いつつ、迷車大和路号は丹波路の名刹玉雲寺を目指しています。

このお寺の奥の山中に名勝琴滝が水を落としているそうです。

▼石柱が門代わり、上の方は相当染まってきてるようです。

[ 玉雲寺 ]

●山号 霊樹山 (れいじゅさん)

●寺号 玉雲寺 (ぎょくうんじ)

●宗派 曹洞宗 (そうとうしゅう)

●開基 須知出羽守慶吉 (しゅうちやすよし or けいきち?)

●開山 太容梵清禅師

●創建 応永二十三年 (1416年)

●中興 明智光秀 (あけちみつひで)

●本尊 釈迦牟尼仏

▲京都府船井郡京丹波町字市森小字滝見9 電話0771-82-0628

▲拝観料 境内自由 朱印無料

▲拝観時間 不祥

▲JR「園部駅」からJRバス園福線「琴滝道」下車徒歩約10分

京都縦貫自動車道「丹波IC」から約5分

▼味のある参道石段にも錦秋間もなくの彩り。

玉雲寺縁起

応永二十三年 (1416年) 太容梵清禅師が須知出羽守慶吉の懇請を受けて開山、天正七年 (1579年) 織田信長丹波平定の命で明智光秀

の市森城攻撃によって寺の堂宇伽藍は焼失。現代の境内、本堂、庫裏は明智光秀が禅師の道徳を尊崇し、天正八年 (1580年) に再興

したもの。

▼白壁を覆うように錦繍の彩り進んでいるようです。

▼山門前は黄、朱、赤と見事に染まってます。

▼石垣下に禅刹御用達石柱。

▼やがて緑も徐々に染まってゆくんでしょうネ。

▼立派な楼門です。

▼右の方の境内に目をやると、黄と赤のせめぎ合い。

▼楼門を見上げてみました。

▼黄色も見事なもんです。

▼石垣の上に建つ貫禄の楼門。

▼扁額も立派です。

▼楼門から見る本堂です。

▼手水鉢にも赤が覆っています。

▼鐘楼。

▼本堂です。桁裄五間、入母屋造、銅板葺。

境内の各お堂はコの字型に繋がっています。狭い境内の有効利用でしょうか。

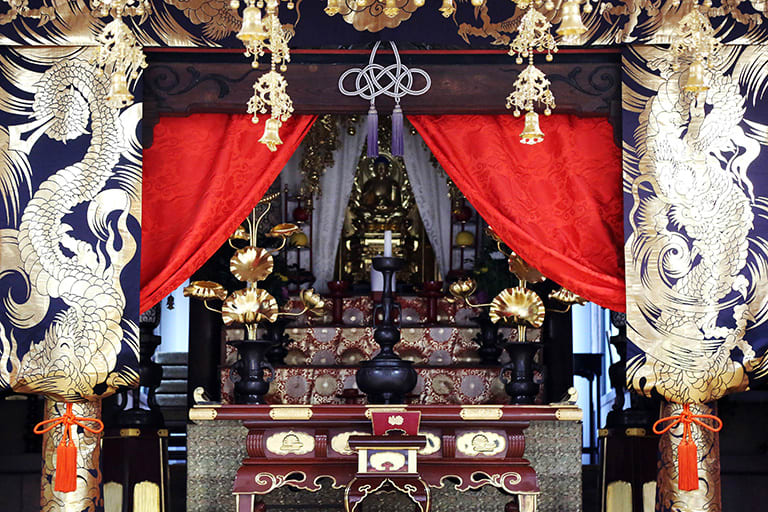

▼本堂内陣の荘厳。

▼黒漆に金泥盛上げの立派な内陣扁額。永平寺三十九世、大清撫国禅師から賜ったと読めます。

▼本堂須弥壇。上段中央に本尊釈迦牟尼如来坐像。

▼本堂を少し横から。格子障子戸が全面に、シンプルですネ。

▼九重石塔。相輪部は後補らしく歪んでいるのは愛嬌かナ。

▼観音堂。正面戸口が一間左にずらした珍しい様式のお堂です。

屋根は銅板葺ですが裳階風の桟瓦が張り出しています。

▼境内片隅にこんな可愛い観音石像。

▼書院玄関。お堂の繋がりが分かると思います。

▼庫裏です。

▼庫裏玄関上の蟇又、独特の彫刻です。(これを蟇又と呼ぶのが正しいかどうか分かりません)

▼石垣下から錦秋の輝き、紅葉前線間もなく到着。

▼ご朱印です。

お寺から300mほど行った山中に名勝琴滝が琴線の如く水を落としているそうです。

これは何が何でも い か ざ あ な る め え で す ネ。

▼滝への入り口に、兵庫県知事揮毫の碧空を飛瀑の碑。

▼こんな滝道を行きます。

▼途中に五輪塔と石仏が。

▼もう少しで琴滝です。

▼琴滝の調べ……、

色んな方の写真で見るより今日の琴滝の水量かなり少ないですが、ボクにはたおやかなお琴の調べが聞こえましたヨ (ウソですヨ)

曹洞禅のお寺に共通して云えることは、環境整備が完璧、境内の美しいことこの上なく、狭い境内ながら堂宇の配置や見栄えもシン

プルそのもの、これも道元禅精神の教えの徹底なのか。

法要準備で忙しそうにされていたご住職に無理を言ってご朱印とお寺のパンフレットを戴き、少々時間も戴いたのですが、お金は

いりません、じゃお布施ですと云っても受け取ってもらえませんでした。こういう時はどうしたらいいんでしょうネ。

某所の寺院では考えられないことです。 合掌

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。