(2018.05.01訪問)

高岡の瑞龍寺から大和路号は金沢に向かいます。例によりGW中にも関わらず高速はガラガラ、金沢までザッと50キロ。

金沢は北陸の大都市、市内は人とクルマでごった返していました。市内の野田山という小高い丘に大乘寺はあります。

さすが加賀100万石の町、野田山の加賀藩前田家墓地も立派なもので、その麓に大乘寺は700年余りの法灯を灯し続け、

伽藍構成は瑞龍寺と同様、主要伽藍を一直線に配し四周を回廊で結んでいる典型的な曹洞宗の禅刹です。

▼大乘寺参道は大乘寺丘陵の周回道の途中にあり、思わず通過しそうになりました。

[ 大乘寺 ]

●山号 東香山 (とうこうざん)

●寺号 大乘寺 (だいじょうじ)

●宗派 曹洞宗 (そうとうしゅう)

●開創 正応二年(1289年)

●開山徹通義介 (てっつうぎかい)

●本尊 釈迦牟尼仏

▲拝観料 境内自由 朱印300円

▲http://www.daijoji.or.jp

▲石川県金沢市長坂町ル-10 076-241-2680

▲JR金沢駅から北鉄バス市立病院・平和町行きで20分、終点下車、徒歩15分

北陸道金沢西ICから10km20分。または金沢森本ICから10km20分

▼参道前には立派な石柱が建っています。

大乘寺縁起(大乘寺HPから抄出)

東香山大乘寺は、山号を別に古くは椙樹林のちには金獅峯ともよんでまいりました。ご開山は、福井県の曹洞宗大本山永平寺の第三

代徹通義介禅師です。大乘寺は、大本山永平寺、大本山總持寺に格別の由緒をもち、大本山永平寺の四門首の一であり、両大本山に

次いで、わが国曹洞宗の古刹と言ってよいのであります。大乘寺の伽藍は、わが国禅宗建築なかんずく曹洞宗寺院建築の典型的な七

堂伽藍の配置になっています。

▼緑が濃くなってきた参道先に惣門が見えてきます。

▼惣門。まるで上級武家屋敷の雰囲気を残す檜皮葺きの門です。

黒塗り塀であるところから黒門とも呼ばれてるそうです。寛文五年(1665年)建立。

▼惣門扁額。古くは山号を金獅峯と呼ばれたそう。

▼禅刹専用石柱。臭いもの、酒飲みの入山は許さんぞ。

▼やがて先に赤い豪快な門が見えてきます。

▼山門。近年塗り替えられたそうで、渋い赤が囲まれた緑によくマッチし、赤門とも呼ばれてるそうです。

三間一戸、重層楼門、入母屋造、檜皮葺。左右に仁王像が安置されています。

▼山号東香山と書かれた扁額。山号と額周辺を彫刻で飾り部分的に金処理された、いかにも高そうな扁額です。

▼右脇に阿形金剛力士。

▼左脇に吽形金剛力士が安置されています。

▼山門戸口から正面に仏殿が見えます。

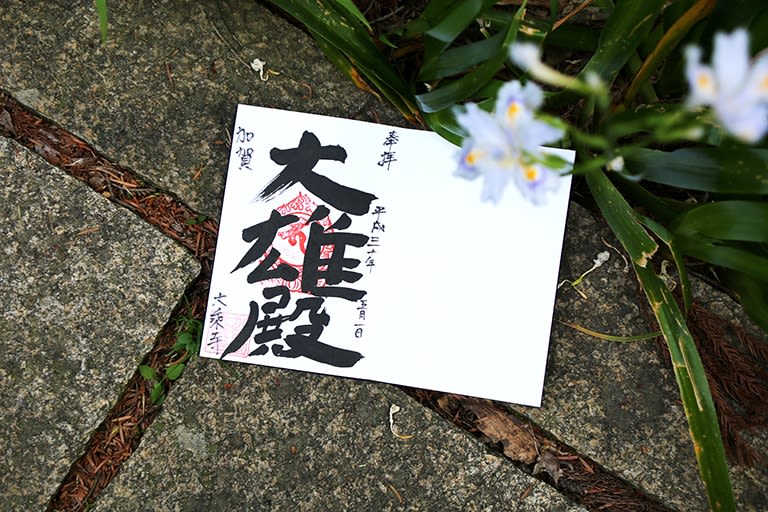

▼仏殿(重文)。本尊釈迦牟尼仏。元禄十五年(1702年)建立。創建当初の姿そのままらしいです。

▼大雄殿と書かれた仏殿扁額。

▼堂内内陣。立派な二重須弥壇に本尊が見えます。

▼本尊釈迦牟尼仏坐像。中央に釈迦牟尼仏坐像、右文殊菩薩が獅子坐、左普賢菩薩が像に坐しています。

▼本尊釈迦牟尼仏坐像。与願、施無畏の印相でお顔はやや幼さが残る穏やかで柔和なお顔で蓮華座に坐しています。

▼仏殿と法堂の間のお庭。

▼二色のツツジ。

▼観音さんもお立ちです。

▼仏足石。

▼不動明王。

▼塔高3mあまりの石塔。中に石仏が祀られています。

▼法堂。桁行十間、梁行七間、単層入母屋造、桟瓦葺、元禄十年ごろ(1697年)建立。

▼法堂堂内の扁額。読み意味全く判りません。

▼堂内は外、中、内陣とセパレートされ、外陣は板敷き、中陣は畳、内陣須弥壇上に本尊が。

▼法堂中央の間は数々の瓔珞や飾りで荘厳され、中央に本尊がお立ちです。

▼本尊観音菩薩立像。現代仏師の作でしょう。まさに出来立ての本尊のようです。

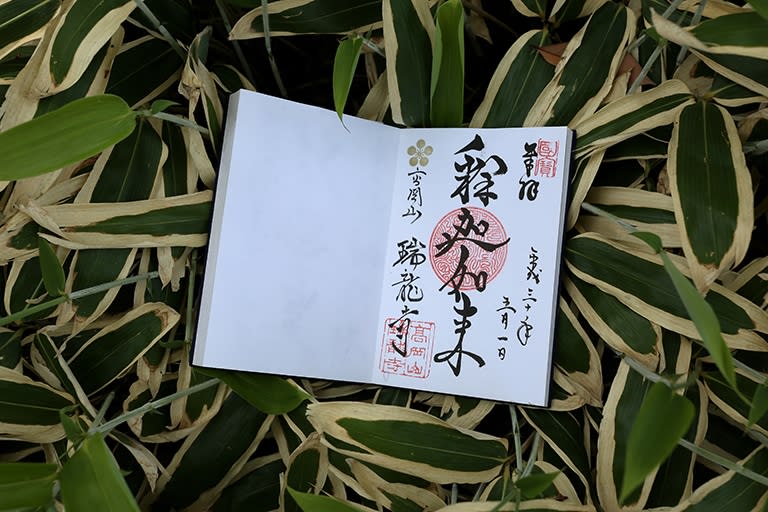

▼ご朱印です。

富山、石川の禅刹典型寺院、瑞龍寺と大乘寺、いずれも大きくはないお寺ですが、道元禅の気風は充分感じることの出来る禅刹です。

曹洞の祖、道元さんの気風を繋ぎ日頃の修行道場としての厳しさと、その修行の一貫として境内の美しい管理、典型的な伽藍配置を

見るにつけて道元精神の崇高さを訪ねる方達も感じることが出来るでしょう。

これにて瑞龍寺&大乘寺&北陸遠征 オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。