ある方から篆書で文字を書いてくれないかと依頼されていました。

置く場所から考えて「天」「空」「星」・・・などを考えましたが、「昴」と言う字を思いつきました。

素人ですので、著名な書道家の先生にお手本をお願いしたところ、快く引き受けていただきました。

昨日、そのお手本が届きました。

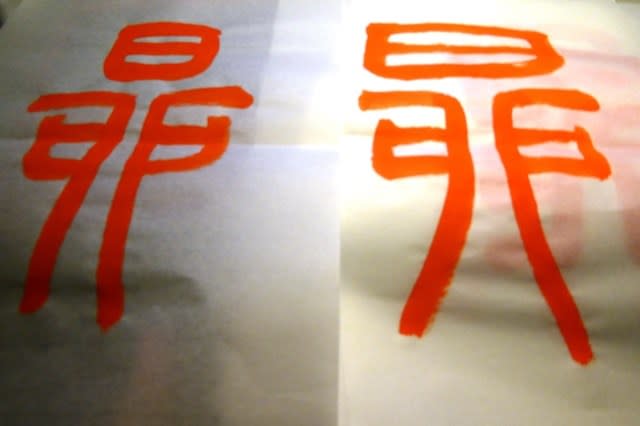

篆書で「昴」と言う字です。

そして、お手紙も・・・

お送りいただいた中に、私にと「古希のお祝いで一枚書いてみました」とあります。

全紙で「昴」と祝古希と書かれています。

*作品をカットしてすみません。

古希~~~~。と書かれています。

末永くとの意味なのでしょう。

これが書の凄さです。

書いた方の思いが伝わります。

デジタル時代で、ItやIotがどこまで生活圏を進出してくるかは分かりませんが、書は宇宙への想像と人の心の奥まで伝わるものなのでしょう。

感激と感謝です。

さて、ネットで調べて見ると「昴」は星座の名を意味し、いわゆる「おうし座」に当たります。

*私はおうし座です。

正確に言うと、おうし座に含まれる「プレアデス星団」という星の集合体を指します。

プレアデス星団は肉眼で確認できるので、古くから人々に親しまれてきた星です。

日本では、それらの星が一つにまとまって光る様子から、まとまるを意味する動詞「統(ス)ばる」という動詞を用いて「スバル」と呼ぶようになりました。

*そんな意味もあったんですね。

そして、中国では「昴(ボウ)」と呼ばれていたので、漢字が伝来したときに「昴」に「スバル」の読みが当てられました。

「昴」という漢字の由来については、古代中国での星座と方位に関係があります。

中国では、星の位置から年月や時刻、方角の概念が生み出され、それらを「十二辰(ジュウニシン)」という干支に分類していました。

そして、方角が12個に分割され、そのうち「卯(ウ)=ウサギ」の方角にある星座に対し、太陽系を表す「日」と方角を示す「卯」を組み合わせて「昴」の漢字が生まれました。

*ネットで調べると凄い意味でした。

「昴」の意味から「星」にかかわるイメージが連想されます。

「夜空にひときわ光り輝く」情景を思い浮かべる人もいれば、「広大な宇宙」「無限の可能性」などを想像する人もいます。

また、日本には「すばるまんどき粉八合(こなはちごう)」ということわざがあり、昴が真上にきたときに蕎麦の種をまくと豊作になるといわれています。

ここから「昴」は農耕の星とされ、このイメージから「実り豊か」な様子を想起させてくれます。

「人生を通して輝き続けてほしい」「光り輝く笑顔で、周囲を照らす希望になってほしい」という願いを込めることができます。

また、「実り豊か」なイメージからは「実りある人生を送ってほしい」という願いを表現することもできそうです。

*奥深い意味があったのですね。

早速表装して、道志の家に飾らさせていただきます。

Hiro