7days ブックカバーチャレンジ】Day 5

---------------------------

コロナウイルの件がなければ、昨日5/5 こどもの日。上野公園で児童書フェスが開催される予定でしたす。

毎年行われる大イベント。

久しぶり新刊が出たので、ワタクシメも「作家」として参加し、サイン本セールをやるはずでした。

しかし・・・😢

この先「新刊」が出ないかも知れないから、今年は張り切っていました、ワタクシメ。

直接子どもたちに作品を手渡せる機会がなくなって、残念でなりません (´;ω;`)

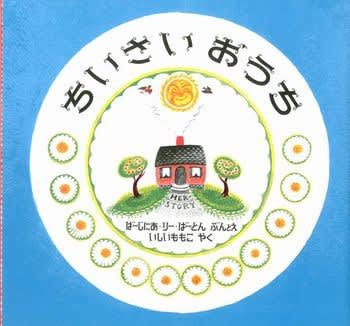

諸々めげているので、自分を𠮟咤激励する意味も込め、大好きな「ちいさなおうち」をご紹介します 📚

バージニア・リー・バートンさん

『ちいさいおうち』(英:The Little House)は、アメリカ合衆国の絵本作家・バージニア・リー・バートンの代表作。1942年に描かれ、コールデコット賞受賞を受賞。

1952年にウォルト・ディズニー・カンパニーによって短編アニメ映画が製作されました。

ワタクシメが読んだのは、日本語訳・石井桃子/岩波書店刊/初版1954年、こちらだと思います。

数年前、松本に墓参りに行きまして、ふらりと立ち寄った松本美術館で「バージニア・リー・バートン展」を観ました。

バージニア・リー・バートンさんは長くディズニーの仕事をしていましたが、当時アメリカでも「キャリアママ」は珍しかったようです。

洋の東西を問わず、古今を通じて、女性がキャリアを積み自己実現していくのはむずかしいのだと再認識し、「ちいさなおうち」の奥行きの深さを改めて感じました。

おうちには「人格」がある🏠

「非常事態」が長引き、芋づる式に様々な問題や事件が勃発しています。

どうしても「母親の立場」にしわ寄せが気がちですが、性別ではなく「母親ならではの知恵」があるはず。

「ちいさなおうち」には、家族を愛する母性がいっぱい込められています。

また、建物としての「家」ではなく、人格のある「おうち」が描かれていることが最大の魅力😊

「StayHome」を強いられて苦しいことも多いですが、この機会に「おうち」を見つめ直しては、どうでしょう (⋈◍>◡<◍)。✧♡

新しい暮らし方が見いだせると思います。

【ザックリあらすじ】

静かな田舎の丘の上に、ちいさなおうちは建っていた。

朝はお日さま、夜はお月さま。

四季折々に変わる風景。

住んでいる人たちは畑仕事をし、子どもたちはのびのびと成長していく。

この幸せな光景がずっと続くと思っていたのに・・・、あっという間に都市開発が進み、ちいさなおうちはどんどんみすぼらしくなっていく。

「ちいさなおうち」は取り壊されてしまうのかぁー???

それは読んでのお楽しみ (^_-)-☆

※ 2019年11月に、バートン生誕110年を記念して、より原作に使い色彩で美しく生まれ変わった改版が発売となりました。

表紙の“HER-STORY”の文字、献辞の“To Dorgie”の文字がよみがり、巻末には、バートンの息子さんによるあとがきが収録され、よりこの作品を深く味わうことができます。

かつて子どもの頃に読んできた大人の方も、もう一度読み直してみることをオススメ・・・と関連サイトに載っていました _(_^_)_

---------------------------

コロナウイルの件がなければ、昨日5/5 こどもの日。上野公園で児童書フェスが開催される予定でしたす。

毎年行われる大イベント。

久しぶり新刊が出たので、ワタクシメも「作家」として参加し、サイン本セールをやるはずでした。

しかし・・・😢

この先「新刊」が出ないかも知れないから、今年は張り切っていました、ワタクシメ。

直接子どもたちに作品を手渡せる機会がなくなって、残念でなりません (´;ω;`)

諸々めげているので、自分を𠮟咤激励する意味も込め、大好きな「ちいさなおうち」をご紹介します 📚

バージニア・リー・バートンさん

『ちいさいおうち』(英:The Little House)は、アメリカ合衆国の絵本作家・バージニア・リー・バートンの代表作。1942年に描かれ、コールデコット賞受賞を受賞。

1952年にウォルト・ディズニー・カンパニーによって短編アニメ映画が製作されました。

ワタクシメが読んだのは、日本語訳・石井桃子/岩波書店刊/初版1954年、こちらだと思います。

数年前、松本に墓参りに行きまして、ふらりと立ち寄った松本美術館で「バージニア・リー・バートン展」を観ました。

バージニア・リー・バートンさんは長くディズニーの仕事をしていましたが、当時アメリカでも「キャリアママ」は珍しかったようです。

洋の東西を問わず、古今を通じて、女性がキャリアを積み自己実現していくのはむずかしいのだと再認識し、「ちいさなおうち」の奥行きの深さを改めて感じました。

おうちには「人格」がある🏠

「非常事態」が長引き、芋づる式に様々な問題や事件が勃発しています。

どうしても「母親の立場」にしわ寄せが気がちですが、性別ではなく「母親ならではの知恵」があるはず。

「ちいさなおうち」には、家族を愛する母性がいっぱい込められています。

また、建物としての「家」ではなく、人格のある「おうち」が描かれていることが最大の魅力😊

「StayHome」を強いられて苦しいことも多いですが、この機会に「おうち」を見つめ直しては、どうでしょう (⋈◍>◡<◍)。✧♡

新しい暮らし方が見いだせると思います。

【ザックリあらすじ】

静かな田舎の丘の上に、ちいさなおうちは建っていた。

朝はお日さま、夜はお月さま。

四季折々に変わる風景。

住んでいる人たちは畑仕事をし、子どもたちはのびのびと成長していく。

この幸せな光景がずっと続くと思っていたのに・・・、あっという間に都市開発が進み、ちいさなおうちはどんどんみすぼらしくなっていく。

「ちいさなおうち」は取り壊されてしまうのかぁー???

それは読んでのお楽しみ (^_-)-☆

※ 2019年11月に、バートン生誕110年を記念して、より原作に使い色彩で美しく生まれ変わった改版が発売となりました。

表紙の“HER-STORY”の文字、献辞の“To Dorgie”の文字がよみがり、巻末には、バートンの息子さんによるあとがきが収録され、よりこの作品を深く味わうことができます。

かつて子どもの頃に読んできた大人の方も、もう一度読み直してみることをオススメ・・・と関連サイトに載っていました _(_^_)_