6月6日に養魚池周辺を歩いていたら、アリの長い行列が見えました。たぶん、クロヤマアリだろうと思ったのですが、奈良に来てからちゃんと調べたことがなかったので、1匹だけ採集して調べてみました。予想通り、クロヤマアリだったのですが、検索表に従って調べていくと、意外に大変な作業でした。検索過程を記録のためにブログに書いて残しておきます。

6月6日に見つけたアリはこんなアリです。検索はいつものように朝倉書店の「日本産アリ類図鑑」に載っている検索表を用いました。まずは亜科の検索です。

①腹柄は1節からなる;腹部末端の背板は単純で、微小な刺の列はない;頭盾前縁側方に小突起はない

②腹柄節は小さく、側方から見て丘部の幅は狭い;腹部第1節と第2節の間はくびれない;腹部第1節の背板と腹板は融合していない;腹部末端に刺針をもたない

③腹部末端は円錐形で丸く開口し、多くの属ではその周囲が毛で取り囲まれる ヤマアリ亜科

この3項目を調べると、ヤマアリ亜科であることが確かめられます。これを写真で確かめていこうと思います。だいたいは検索の順になっているのですが、同じ写真を何度も出すのが大変なので、若干、一つの写真にいくつかの検索項目を載せ、同時に確かめていくことにします。

最初は①の腹柄が1節であることを見ます。なお、体長はImageJの折れ線で測った長さを載せています。

その次は①の腹部末端背板に特異な毛列がないことを見ます。若干、見にくいのですが、これはクビレハリアリ亜科という特異な形態をもつアリを除外する項目なので、たぶん大丈夫だと思います。

これも①の項目ですが、頭盾は矢印で示した部分です。頭盾前縁側方には特に異常は見られません。これもクビレハリアリ亜科を除外する項目です。

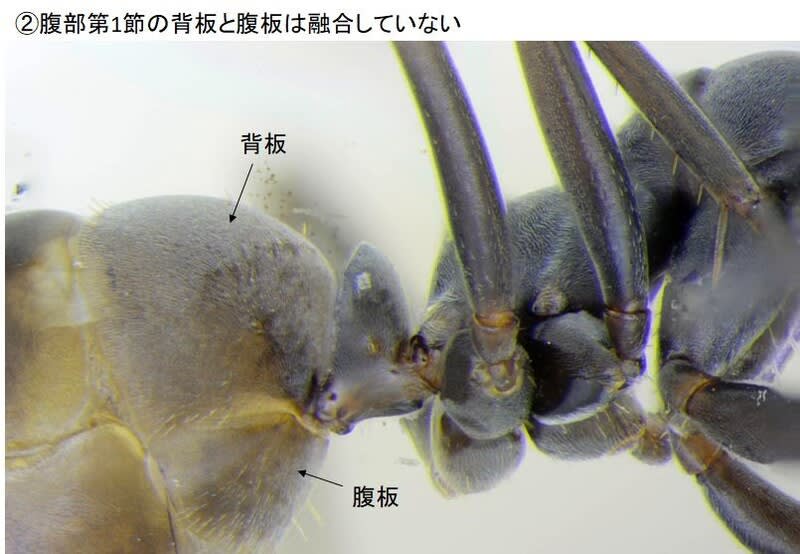

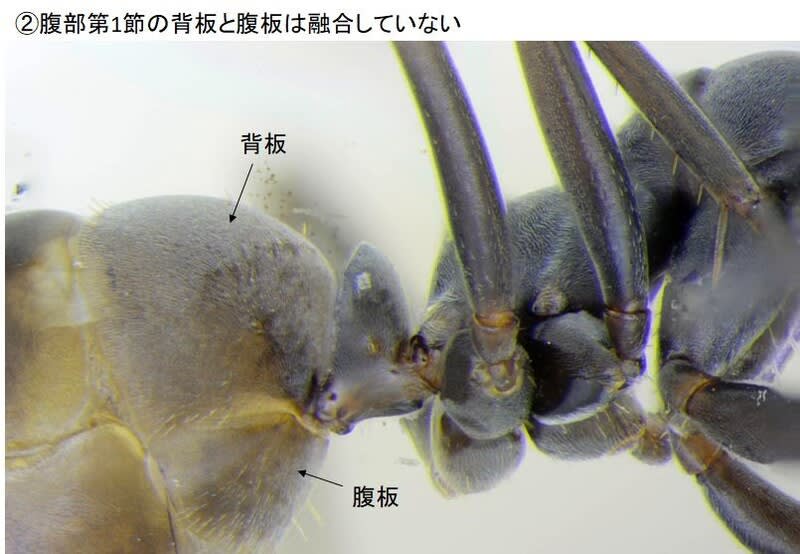

次は②の「腹部第1節と第2節の間はくびれない」という項目です。私はいつもこの項目で迷ってしまいます。写真のようなアリの場合は腹部第1節と第2節の間は明らかにくびれているように見えるからです。これについては、「日本産アリ類画像データベース」の検索表に載っています。第1節と第2節の間のくびれは「正確には第2節の2次的なくびれ」だと書かれています。くびれを持つアリの絵を見ると、第2節の前側にもう一つ節があるようになってくびれている様子が描かれています。この項目はハリアリ亜科、ノコギリハリアリ亜科、カギバラアリ亜科を除外する項目ですが、「日本産アリ類全種図鑑」を見ると、これらの亜科のうち、ハリアリ亜科を除くと、第1節と第2節の間だけに明確なくびれが見られます。この辺が区別点なのかなとは思うのですが、ハリアリ亜科はよく調べてみないと分かりません。むしろ、後から出てくる「腹部第1節の背板と腹板は融合していない」という項目の方が分かりやすいのではと思いました。

これがその腹部第1節の背板と腹板が融合していないことを示す写真です。

これは腹柄節を拡大した写真です。腹柄節が大きいか小さいかは相対的な話なのでよく分かりませんが、横から見て幅が狭いことは確かです。

最後は③の腹部末端の開口です。噴火口のような開口があります。その周りの毛はこの写真でははっきりしません。これで、ヤマアリ亜科であることが確かめられました。

次は属の検索です。検索をしてみると、予想通りヤマアリ属になったのですが、その検索過程は以下の通りです。

④胸部に突起や刺はない;腹柄節に突起や刺はない

⑤大腮は通常の三角形状

⑥触角は12節からなる

⑦中胸気門は背面もしくはごく背方寄りに位置する

⑧前伸腹節の気門は縦に長い楕円形 ヤマアリ属

これも調べていきたいと思います。

最初は胸部や腹柄節に突起や刺がないことを確かめます。これはトゲアリ属を除外する項目なので、すぐに分かります。この写真のついでに⑦の中胸気門の位置を調べます。確かに背面に近いところにあります。これはオオアリ属を除く項目です。オオアリ属に属するアリは身近に多いので、重要な項目です。

次は⑤の大腮の形です。三角形状は確かです。これもサムライアリ属を除外する項目ですぐに分かります。

それから、触角が12節であることを確かめます。

最後も重要な項目で、前伸腹節気門の形です。縦に細長い溝のような形をしています。これに対して、円形や楕円形の気門を持った種類は多く、楕円というのがどの程度長細いものまで指すのか、ときどき迷うことがあります。これでヤマアリ属であることが確かめられました。

最後は種の検索です。

⑨体は全体が黒色

⑩腹部第3背板の軟毛は密で軟毛間の距離は軟毛の長さよりも小さい

⑪ 腹部第2節の背板上には後縁の1列を除いて立毛は普通なく、あっても2本以下;大型個体の頭部は細長く、後側縁は角張らない;触角柄節は長く、柄節指数(触角柄節長/頭幅×100)は142以上 ハヤシクロヤマアリ

⑪’ 腹部第2節の背板の中央部にも立毛が5本以上見られる;大型個体の頭部は幅広く、後側縁は角張る;柄節指数は142以下

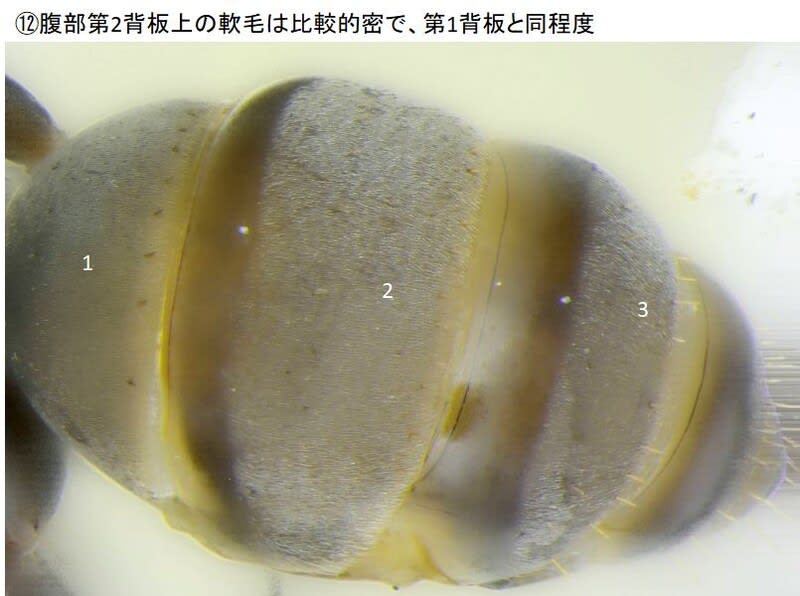

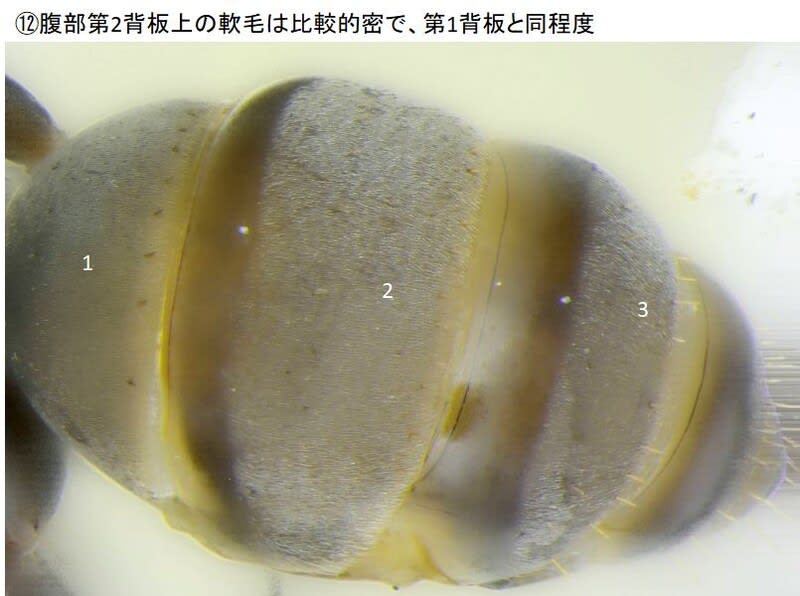

⑫ 腹部第2背板上の軟毛は比較的密で、第1背板と同程度;頭部側面の後頭部は彫刻を持ち、光沢は鈍い クロヤマアリ隠蔽種群

⑫’ 腹部第2背板上の軟毛は比較的まばらで、第1背板よりも密度が低い;頭部側面の後頭部は概して平滑な部分をもち、比較的強い光沢をもつ ヤマクロヤマアリ

⑪と⑫だけ検索項目の内容がややこしいので選択肢を残しておきました。これも写真で調べていきます。

最初は色についてです。黒色というだけだと判断に苦しみますが、これは赤褐色のツノアカヤマアリ、アカヤマアリ等を除外し、ついでに、全体が漆黒色で艶のあるツヤクロヤマアリを除外する項目です。このアリはどちらでもないので、黒色という方を選びます。

これは腹部第3背板の軟毛に関するもので、密に生えているので、問題ありません。これはまばらに生えるタカネクロヤマアリを除外する項目です。

これからがなかなか難しいです。まず、腹部第2節背板の中央部に立毛があるかどうかを調べなければなりません。立毛は普通に撮ってもよく分からないので、横から光を当てて写してみました。光が横から当たった立毛は光ってよく見えています。逆に当たらなかったところははっきりしません。それでも、中央部に数本以上はあるだろうと推定できます。

これは頭部を正面から見たところです。検索項目の⑪’に頭部の形について書かれた項目があるのですが、これは大型個体についてです。働きアリには大型、中型、小型と大きさに違いがあり、それぞれ作業分担がなされています。この個体は中型かなと思うので、今回はこの項目をパスしました。ついでに柄節指数という項目を見ることになっています。写真で頭幅と触角柄節の長さを一枚の写真で測定するのは困難で、等倍率で別々に撮る必要がありますが、今回はパスしました。代わりにこの写真からそのまま測ると、柄節指数は1.22になります。柄節がこちら側に斜め30度で傾いているとすると、柄節指数は1.41とやや微妙な値になります。たぶん、大丈夫だろうと思って、それ以上追求はしませんでした。でも、以上のことからハヤシクロアリを除外しました。

次は腹部第2背板の軟毛についてで、密であることは確かです。

それから頭部側面の後頭部はこの写真のように毛がいっぱい生えていて、その下には細かい彫刻があるので、光沢はまったくありません。これで、ヤマクロヤマアリを除外できました。

以上のような検索の結果、今回のアリはクロヤマアリ隠蔽種群になりました。隠蔽種群という、このおどろおどろしい名前は、クロヤマアリにはクロヤマアリ、ヒガシクロヤマアリ、ニシクロヤマアリ、ミナミクロヤマアリという形態的に識別困難な4種が含まれていることが分かったからだそうです。なお、その場合、クロヤマアリという原名のタイプ産地は東京産になりそうだとのことです。

6月6日に見つけたアリはこんなアリです。検索はいつものように朝倉書店の「日本産アリ類図鑑」に載っている検索表を用いました。まずは亜科の検索です。

①腹柄は1節からなる;腹部末端の背板は単純で、微小な刺の列はない;頭盾前縁側方に小突起はない

②腹柄節は小さく、側方から見て丘部の幅は狭い;腹部第1節と第2節の間はくびれない;腹部第1節の背板と腹板は融合していない;腹部末端に刺針をもたない

③腹部末端は円錐形で丸く開口し、多くの属ではその周囲が毛で取り囲まれる ヤマアリ亜科

この3項目を調べると、ヤマアリ亜科であることが確かめられます。これを写真で確かめていこうと思います。だいたいは検索の順になっているのですが、同じ写真を何度も出すのが大変なので、若干、一つの写真にいくつかの検索項目を載せ、同時に確かめていくことにします。

最初は①の腹柄が1節であることを見ます。なお、体長はImageJの折れ線で測った長さを載せています。

その次は①の腹部末端背板に特異な毛列がないことを見ます。若干、見にくいのですが、これはクビレハリアリ亜科という特異な形態をもつアリを除外する項目なので、たぶん大丈夫だと思います。

これも①の項目ですが、頭盾は矢印で示した部分です。頭盾前縁側方には特に異常は見られません。これもクビレハリアリ亜科を除外する項目です。

次は②の「腹部第1節と第2節の間はくびれない」という項目です。私はいつもこの項目で迷ってしまいます。写真のようなアリの場合は腹部第1節と第2節の間は明らかにくびれているように見えるからです。これについては、「日本産アリ類画像データベース」の検索表に載っています。第1節と第2節の間のくびれは「正確には第2節の2次的なくびれ」だと書かれています。くびれを持つアリの絵を見ると、第2節の前側にもう一つ節があるようになってくびれている様子が描かれています。この項目はハリアリ亜科、ノコギリハリアリ亜科、カギバラアリ亜科を除外する項目ですが、「日本産アリ類全種図鑑」を見ると、これらの亜科のうち、ハリアリ亜科を除くと、第1節と第2節の間だけに明確なくびれが見られます。この辺が区別点なのかなとは思うのですが、ハリアリ亜科はよく調べてみないと分かりません。むしろ、後から出てくる「腹部第1節の背板と腹板は融合していない」という項目の方が分かりやすいのではと思いました。

これがその腹部第1節の背板と腹板が融合していないことを示す写真です。

これは腹柄節を拡大した写真です。腹柄節が大きいか小さいかは相対的な話なのでよく分かりませんが、横から見て幅が狭いことは確かです。

最後は③の腹部末端の開口です。噴火口のような開口があります。その周りの毛はこの写真でははっきりしません。これで、ヤマアリ亜科であることが確かめられました。

次は属の検索です。検索をしてみると、予想通りヤマアリ属になったのですが、その検索過程は以下の通りです。

④胸部に突起や刺はない;腹柄節に突起や刺はない

⑤大腮は通常の三角形状

⑥触角は12節からなる

⑦中胸気門は背面もしくはごく背方寄りに位置する

⑧前伸腹節の気門は縦に長い楕円形 ヤマアリ属

これも調べていきたいと思います。

最初は胸部や腹柄節に突起や刺がないことを確かめます。これはトゲアリ属を除外する項目なので、すぐに分かります。この写真のついでに⑦の中胸気門の位置を調べます。確かに背面に近いところにあります。これはオオアリ属を除く項目です。オオアリ属に属するアリは身近に多いので、重要な項目です。

次は⑤の大腮の形です。三角形状は確かです。これもサムライアリ属を除外する項目ですぐに分かります。

それから、触角が12節であることを確かめます。

最後も重要な項目で、前伸腹節気門の形です。縦に細長い溝のような形をしています。これに対して、円形や楕円形の気門を持った種類は多く、楕円というのがどの程度長細いものまで指すのか、ときどき迷うことがあります。これでヤマアリ属であることが確かめられました。

最後は種の検索です。

⑨体は全体が黒色

⑩腹部第3背板の軟毛は密で軟毛間の距離は軟毛の長さよりも小さい

⑪ 腹部第2節の背板上には後縁の1列を除いて立毛は普通なく、あっても2本以下;大型個体の頭部は細長く、後側縁は角張らない;触角柄節は長く、柄節指数(触角柄節長/頭幅×100)は142以上 ハヤシクロヤマアリ

⑪’ 腹部第2節の背板の中央部にも立毛が5本以上見られる;大型個体の頭部は幅広く、後側縁は角張る;柄節指数は142以下

⑫ 腹部第2背板上の軟毛は比較的密で、第1背板と同程度;頭部側面の後頭部は彫刻を持ち、光沢は鈍い クロヤマアリ隠蔽種群

⑫’ 腹部第2背板上の軟毛は比較的まばらで、第1背板よりも密度が低い;頭部側面の後頭部は概して平滑な部分をもち、比較的強い光沢をもつ ヤマクロヤマアリ

⑪と⑫だけ検索項目の内容がややこしいので選択肢を残しておきました。これも写真で調べていきます。

最初は色についてです。黒色というだけだと判断に苦しみますが、これは赤褐色のツノアカヤマアリ、アカヤマアリ等を除外し、ついでに、全体が漆黒色で艶のあるツヤクロヤマアリを除外する項目です。このアリはどちらでもないので、黒色という方を選びます。

これは腹部第3背板の軟毛に関するもので、密に生えているので、問題ありません。これはまばらに生えるタカネクロヤマアリを除外する項目です。

これからがなかなか難しいです。まず、腹部第2節背板の中央部に立毛があるかどうかを調べなければなりません。立毛は普通に撮ってもよく分からないので、横から光を当てて写してみました。光が横から当たった立毛は光ってよく見えています。逆に当たらなかったところははっきりしません。それでも、中央部に数本以上はあるだろうと推定できます。

これは頭部を正面から見たところです。検索項目の⑪’に頭部の形について書かれた項目があるのですが、これは大型個体についてです。働きアリには大型、中型、小型と大きさに違いがあり、それぞれ作業分担がなされています。この個体は中型かなと思うので、今回はこの項目をパスしました。ついでに柄節指数という項目を見ることになっています。写真で頭幅と触角柄節の長さを一枚の写真で測定するのは困難で、等倍率で別々に撮る必要がありますが、今回はパスしました。代わりにこの写真からそのまま測ると、柄節指数は1.22になります。柄節がこちら側に斜め30度で傾いているとすると、柄節指数は1.41とやや微妙な値になります。たぶん、大丈夫だろうと思って、それ以上追求はしませんでした。でも、以上のことからハヤシクロアリを除外しました。

次は腹部第2背板の軟毛についてで、密であることは確かです。

それから頭部側面の後頭部はこの写真のように毛がいっぱい生えていて、その下には細かい彫刻があるので、光沢はまったくありません。これで、ヤマクロヤマアリを除外できました。

以上のような検索の結果、今回のアリはクロヤマアリ隠蔽種群になりました。隠蔽種群という、このおどろおどろしい名前は、クロヤマアリにはクロヤマアリ、ヒガシクロヤマアリ、ニシクロヤマアリ、ミナミクロヤマアリという形態的に識別困難な4種が含まれていることが分かったからだそうです。なお、その場合、クロヤマアリという原名のタイプ産地は東京産になりそうだとのことです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます