奈良散策 第1099弾

この間から富雄丸山古墳で青銅鏡3枚が見つかったというニュースがテレビで盛んに報道されていました。富雄丸山古墳は奈良市の西部にあって、以前、長さ267cmの蛇行剣が見つかったと騒がれていた古墳です。地図を見ると私の住んでいる大和郡山からは意外に近い所にあります。3月16日(土)の午後と17日(日)午前と午後に発掘調査の現地公開があるというので一度行ってみることにしました。土曜日の午後1時ごろ、近くにあるイオンタウン富雄南に車を置いて歩いていきました。

イオンタウンから西に向かう道にはこれから古墳に向かう人、古墳から帰る人の列ができていました。土曜日なので、やはり人が多いようです。だいぶ待たないと見学できないかもと思いながら歩いていきました。前方に見えるこんもりとしたところが古墳です。

道にはこんな案内がありました。国内最大の円墳なのですね。

古墳に到着するとその周囲を回る道を行くように奈良市の係員が案内していました。

古墳の西側にはグラウンドがあるのですが、そこが集合場所になっています。入り口にはこんな案内板が立っていました。

さて、どれだけの人が来ているのかなと思って、グラウンドを見てびっくり。がらんとしたところに、テントが3か所張ってあるだけでした。手前のテントでパンフレットをもらいます。

奥のテントには出土品が展示されていました。

これは蛇行剣が発見された当時の写真。

そして、これは蛇行剣の上にあったという盾形銅鏡です。

グラウンドを過ぎると林の中の道になります。

初めは人が少なったのですが、次第に多くなってきました。

そして、傾斜がきつくなるところからは人の列ができていました。ここで、20人ごとに区切って見学させているようです。我々も並ぶことにしました。

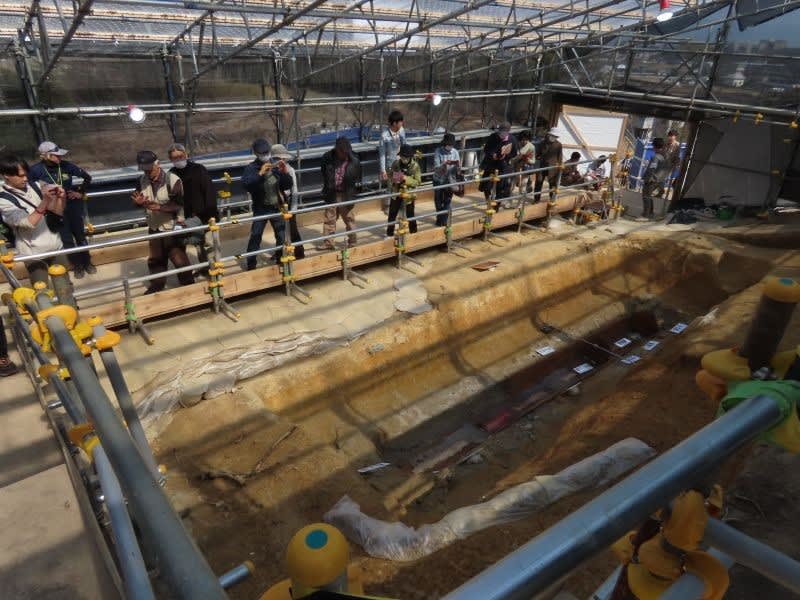

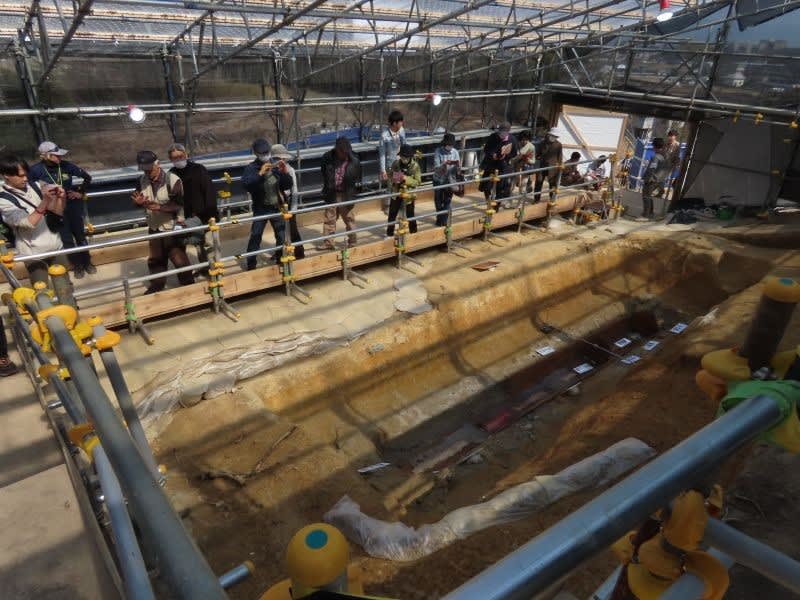

順番になって、柵の中に入ると、前方に小屋が見えてきました。

この中に目的とする木棺がありました。

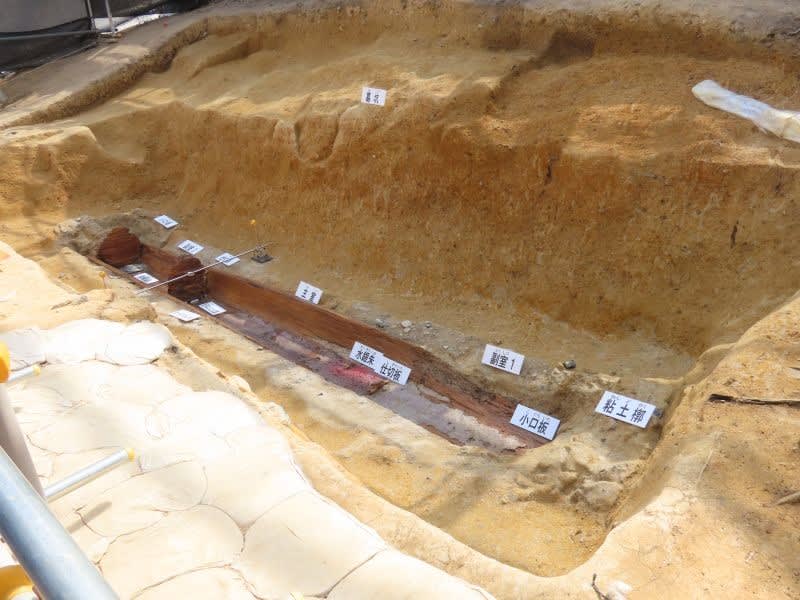

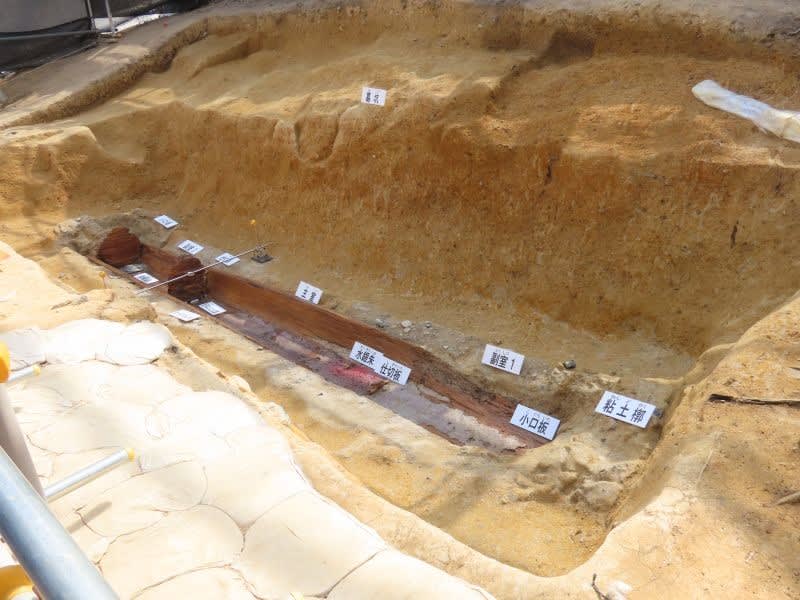

長細い穴が掘られ、その底に木棺がありました。各部に表示板が置かれています。

これが青銅鏡。模様はよく見えません。

赤い部分は水銀のようです。この部分にはリンが多く含まれていて、人骨に由来するのではとパンフレットに書かれていました。右側には仕切り板のかけらがあります。

写真だけ撮ったら、早く移動してくださいと係員がしきりに言うので、端からもう一度撮りました。

これは反対側の仕切り板です。

結局、1、2分いただけで小屋から出ることになりました。でも、実物を見ることができて大満足です。

ここから下に降りるか、上に登るか道が分かれるのですが、上に上がってみました。

古墳の頂上になるのですが、特に何もありません。先ほど見た木棺の入った小屋が下に見えています。

帰りに下の方を撮ったものです。左側から上がってきたのですが、降りるときは右側に降りていきます。

少し古墳の周りを歩いてみました。こんな案内板がありました。

円墳の頂上付近には埋葬施設があったようです。この日見た木棺は造り出しと書かれている部分にありました。素人考えだと、円墳頂上にある埋葬施設に対して臣下あるいは副葬品を埋めておく陪塚のような気がしました。

1月終わりに、平城京跡の発掘調査現地説明会に行ったときは発掘現場の各所に説明する方が配置され、質問を受け付けていたのですが、今回はただ見て、写真を撮るだけでした。そういう意味ではちょっと物足りなかったのですが、百聞は一見に如かずで、間近で見ることができただけで実感が湧き、大変良かったです。行く道や古墳周辺の随所に奈良市の腕章をつけた多数の係員が配置されていました。暑い中、本当にご苦労様でした。