<

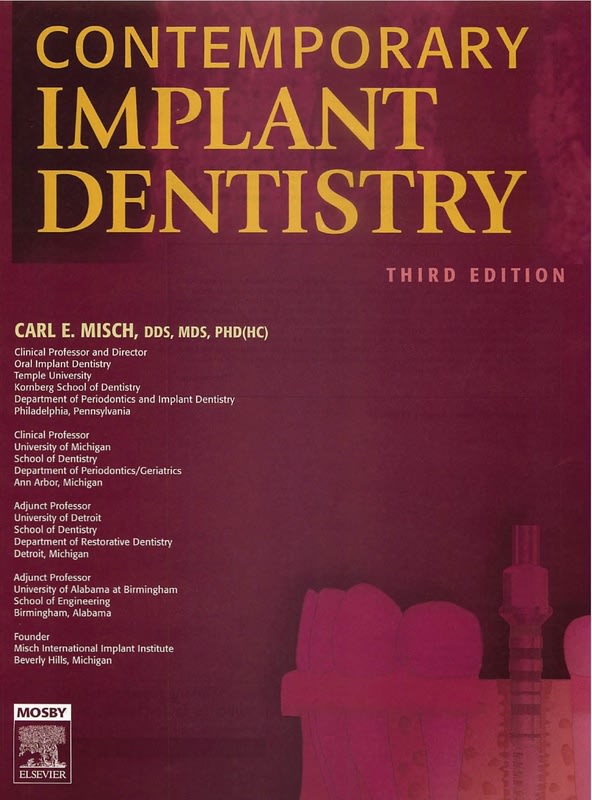

<今回はアメリカのカールミッシュ教授の COMTEMPORARY IMPLANT DENTISTRYをインプラントを学ぶ歯科医師の先生にご紹介したいと思います。まず、著者であるカールミッシュ先生の紹介ですが、現在彼はミシガン大学歯学部の臨床教授でアメリカインプラント学会など多くのインプラント関係の学会の会長を歴任しており、論文は250以上、現在でもほぼ全米の各州、ならびに世界47カ国で講演をされている実質世界のトップインプラントジストの1人です。少なくとも日本にこの先生に匹敵するような先生は存在しません。それ故にこの本はインプラントを学ぶ世界の歯医者にとって教科書的存在にあたります。インプラントをしようと思っているけれどもいろいろ情報があって何が正しいのかよくわからないという患者さんが多いですが、実は日本のインプラントを学んでいる歯科医師も同じ悩みを持っています。インプラントメーカーの主催するインプラント技術の習得コースでは本当のことは教えてもらえないですし、学会に行っても体系だった知識を得ることは非常に困難です。また、日本で唯一オフィシャルな学会である日本口腔インプラント学会でさえ、この本に匹敵する情報量を持ちあわせたテキストはありません。わかりやすく言うとインプラントのことはカールミッシュ教授から学ぶのが一番安心確実ということです。次回から専門的な内容を噛み砕いてわかりやすく説明していきますので少しずつカールミッシュ教授から学んでいきましょう!

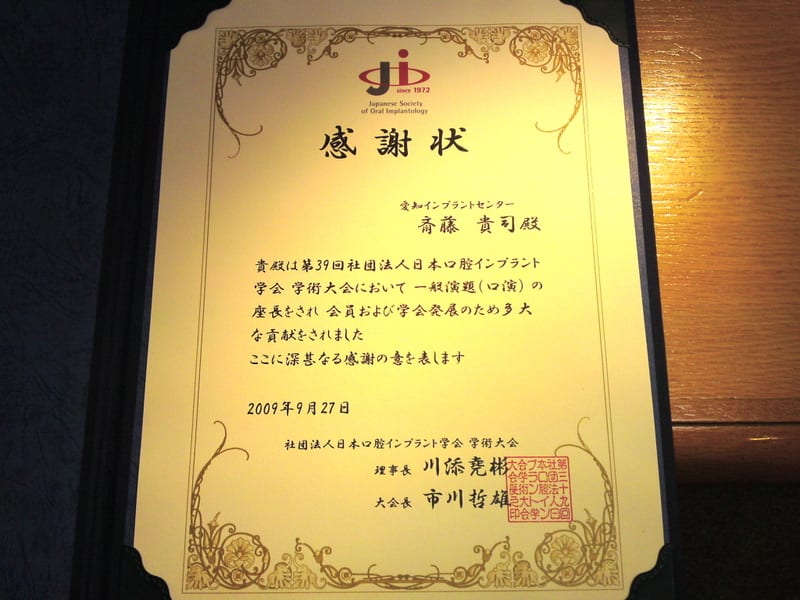

日本口腔インプラント学会の専門医の認定証が届きました。

この学会は日本で最大の歯科学会組織であり、インプラントの学会の中でも唯一、社団法人を取得した正式な学会です。

ところが、日本にはいろんな学会のインプラント専門医が多く存在し、患者さんにはどの学会の専門医でも見分けはつきません。

患者さんにアピールするだけであれば「インプラントを専門にしています」だけでも区別はつきません。

ただ、もともとインプラント専門医の資格取得の目的は、より高度な知識や技術を身つけ、それを維持することが目的ですから簡単に取得できるような専門医では意味がありません。

日本口腔インプラント学会の専門医は取得するのに論文製作、筆記試験、インプラントの指導医による口頭試問、症例報告や学会発表の必要がある上に5年ごとに更新の必要があるので絶えず勉強の必要があります。

それと一番大切なのは症例報告の際に「インプラント治療後3年後のレントゲン」が必要なことです。実はインプラントは悪くなっても患者さんに自覚症状がでることがほとんどありません。悪くなっても10年程症状がでないことは珍しくありません

しかし、学会に提出した「インプラント治療後3年後のレントゲン」はインプラントをしている他の歯科医に評価されるわけですからごまかすことはできません。

そして「インプラント治療後3年後のレントゲン」でインプラントの周囲の骨が安定していればかなりの期間、そのインプラントが患者さんのお口の中で安定して機能すると予測できます。

こういった治療の客観的な評価体制がとても大切であり、インプラント専門医だけでなく、あるいは歯科医師免許自体も更新制にしてそれぞれの歯科医師の技術レベルの評価が今の歯科界にまず必要ではないかと考える今日この頃です。

今週末は名古屋です。

今週から社)日本口腔インプラント学会認定100時間コース第19期講習会が始まり、いつものことですが、参加の先生方のインプラント学を学ぼうという熱気でこちらもinspireさされます。

また、今回は私の先輩である愛知学院大学病理学講座の前田初彦教授による「インプラントに必要な病理組織学」の講演が一部ありました。

病理組織学とは身体の中で実際なにがおきているのか顕微鏡等で調べる学問で、インプラントを理解するには必須と言えます。

また、一部医師による救急医療の講義と実習もありました。患者さんが体調を崩したとき的確に動くにはどうすればよいのか?

昔と今では考え方が少し変わってきているようで実際アメリカでのconsensusをもとに最適な救急医療を学ぶことができ、これはいつもながら為になります。

今週末は月例の愛知インプラントセンターでの補綴学コースに参加してきました。

補綴学とは入れ歯や詰め物などのことを意味する言葉です。

インプラントセンターなのになぜ入れ歯や詰め物を勉強する必要があるのか?それはインプラントの成功不成功はインプラントの上に作る被せもの(上部構造といいます)の噛み合わせや形によって予後がかなり左右されるからです。

これは補綴学に基づいて作らなければなりません。

また、インプラントを骨に植える位置も最終的な被せ物をどこに、どんな方法で、どんな材料で作るかによって変わってきます。

わかりやすく説明しますと、インプラントの手術の技術はもちろん大切ですが、それは家で言えば基礎を作る工事になります。

上にどんな家を建てるか考えて基礎工事をしなければ最終的にいい家がたたないということです。

詰め物や入れ歯がしっかり作れないような歯科医にインプラントができないというのは当たり前のことですし、インプラントはあくまでも治療手段の一つです。

本来歯科治療とは補綴学だけでなく歯周病学、審美歯科学など総合的な治療計画を立てることが必要になってきます.

新年早々衝撃のニュースが飛び込んできました。

新年早々衝撃のニュースが飛び込んできました。欧州屈指の歯科インプラント国際学会「DGZI」(ドイツ口腔(こうくう)インプラント学会)日本支部の認定医の中に、受験資格を満たさないで合格した若手歯科医が複数いることが、朝日新聞の調べで分かったようです。

新聞によると、同学会の日本支部を統括する国内の学会「AIAI」(最先端インプラント国際学会)の現職幹部らを含む5人が、ドイツ本国で認定医試験を受ける直前に、ほかの歯科医の治療例(症例)を借り、要項に定められた受験資格を満たしていないことが判明したのは、歯科医になって3カ月~2年8カ月だった6人で、いずれも05年の試験で合格した。

インプラント治療は術後の経過観察が重要で、当時の受験要項では、3年以上経過した治療例の提出を義務づけていた。関東地方の歯科医は受験当時、歯科医になってまだ1年。「提出した10の治療例はいずれも3年を過ぎていなかったので、ばれたら受験をやめればいいと思ったが、合格した」と話したとのことでした。AIAIの認定医試験では現在、「手術後3年以上経過の症例提出」という受験資格そのものを撤廃している。

これについて「インプラントは一定期間機能して初めて『成功例』といえる。認定基準や審査は厳格であるべきだ」との批判もある。AIAIでは、第1回試験が行われた05年から1年足らずの間に600人以上の認定医が生まれた。ホームページによると、現在の認定医は731人。

受験資格で5年以上の学会在籍歴や論文発表、計100時間近い講習の受講なども課している「日本口腔インプラント学会」では、98年から11年間で約500人が認定医(専門医)になっている。

同学会の幹部は、「高度な技術を要するインプラント治療で歯科医が独り立ちするには、少なくとも数年は必要。

歯科医に成り立ての若手を認定医にするのは安易だ」と指摘する。ちなみに自分が専門医(旧認定医)の資格を取得したのは歯科医師になってから10年以上たった37歳の時でした。

それから5年が経ち今年一回目の更新ですがまだまだ勉強することが多く海外の学会の専門医をとろうと思っている矢先の出来事で少し驚いています。

やはり認定基準や審査は厳格であればあるほど勉強になり、結果として患者さんの信頼を得ることができるということですね。

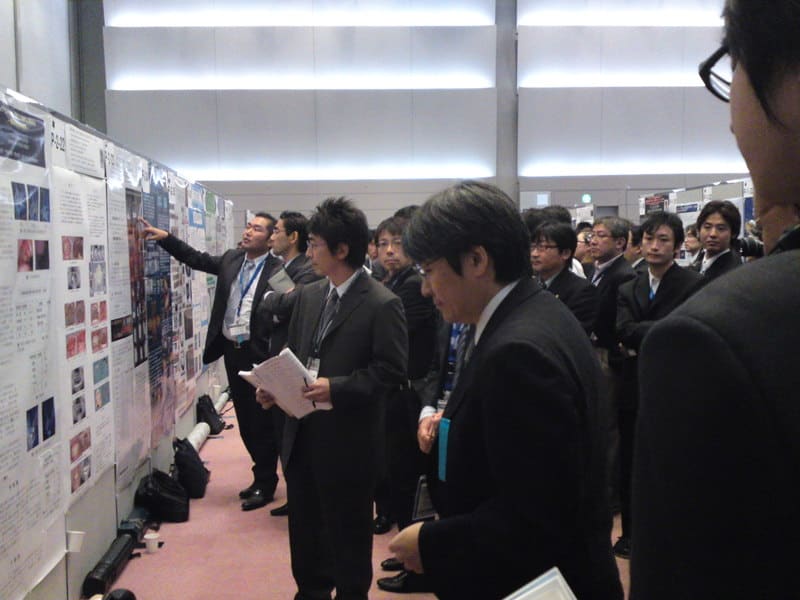

先週末は日本口腔インプラント学会の為、東京国際フォーラムに出向きました。2日間、朝から晩まで昼休みも含めて講演を聞き続けましたが、なかなか得るものが多い学会でした。

10数年前に比べると学会参加人数も増え、社団法人化し、学会のレベルが高くなるに従って、参加する先生の治療レベルも高くなってきているようです。また、国内外の著名なドクター(いわゆるマスコミで有名な先生ではありません)の発表は高度な治療技術はもちろんですが、それぞれの先生がインプラント治療に対する深い哲学をお持ちで大変参考になりました。

そしてその治療哲学が昔ならばインプラントを成功させるということだけに焦点が当てられていましたが、最近ではより手術を最小限に、そして審美や快適性などもっと追求するといった患者さんのニーズにそった治療計画がたてられる傾向が強くなっているような気がしました。

シンポジストの一人Dr.LeonChenの「勉強しなければいけないことは患者さんがすべて教えてくれる」という言葉が印象的でした。

今日はアメリカ口腔インプラントの続きです。

この学会はアメリカでも最も大きなインプラント学会の一つで参加者も多く歯科材料の展示ブースも大きく新しい材料も多く紹介されておりみていて飽きません

ただ、日本で未入荷の新しい材料や器具もあり、いい治療の為に購入しようと思っても法律の問題で基本的に持ち帰る事はできません。

これは歯科に限った事ではありませんが医療器具や薬品の認可の問題はどうしても日本は少し遅れているような感を受け少し寂しい気分がします。

ただ、学会全般を通じて発表している各国の歯科医師はもちろんのこと長時間に渡って熱心に講演を聞いている歯科医師を見ていると、国や立場は違っても新しい技術獲得の為に努力している姿に共感を憶えました。

今日から先週水曜日から日曜日にかけてラスベガスで開催されていたアメリカインプラント学会に参加してきたのでそのお話です。

やはりインプラントの世界のトップを走るのはアメリカで実際にどのようなコンセプトで治療方針を立てているのか、また、今最新の機械や材料はどうなっているのかをこの目で確かめたくはるばるアメリカに渡りました。

まず学会に参加して驚いたのは学会の開催時間です。

朝8時から夜の7時まで延々講演が毎日続きます。日本だと9時スタートの5時終わりが多いのですが欧米人は勉強するにも体力があります。

ぼくも朝から学会場に用意されたベーグルをかじりながら講演を聞きました。

どの発表もハイレベルで勉強になりますがその中でもいくつか印象に残った話があります。

例えば、「歯を無理に残すな!歯周病の手術をするな!」という先生がいました。

一見乱暴なように聞こえますが、前歯部分のインプラント治療の際に無理に歯を残すと歯の周囲の骨が吸収してしまい審美的にとりかえしのつかないことになってしまう可能性があること。

また、歯周病の手術によって歯の周囲の歯茎が吸収してしまい、これもまた審美的に取り返しのつかないことになってしまうこと。

日本では「歯をなるべく残す」という事ばかりが優先されてしまい、「歯の周囲の歯茎や骨を残す」といった発想はまだあまりありません。

ましてや一般人に痛くもない歯を抜いてインプラントにするといった発想はまずついていけないでしょう。

最後にその先生が「たまにこういった状態でも歯をなるべく残してくださいというような感情的な患者さんもときどきいますね」といったとき会場の約4000人の欧米人の歯医者は笑っていましたが、日本ではそういった患者さんは少なくありません。

そのとき僕は日本人をばかにされているような気がして笑えませんでした。