竹久夢二といえば美しい色彩で繊細で豊かな表情の美人画、そして大正ロマンの代名詞となる画家という印象を抱いていたが、実は、大正から昭和初期にかけて、歌曲を中心とする多くの楽譜の表紙画も手掛けていた。その時代背景として、明治時代に流入した洋楽が「趣味」として受け入れられたという過程があった。そこに目を付けたセノオ音楽出版社の主宰妹尾幸陽が「セノオ楽譜」という形で、歌曲、器楽曲の一曲ずつの楽譜を出版し、その楽譜の表紙画のほとんどを竹久夢二が担っており、非常に多彩で美しいものであった。驚くことに、日本の大正時代に、ピアノピースのような楽譜が、存在していたのだね(その事実はかなり驚くべきことだと思う。)そんな竹久夢二による表紙画の楽譜などを展示した企画展「竹久夢二 音楽を描く」という企画展、今月26日(月)まで高志の国文学館で開催中だ。

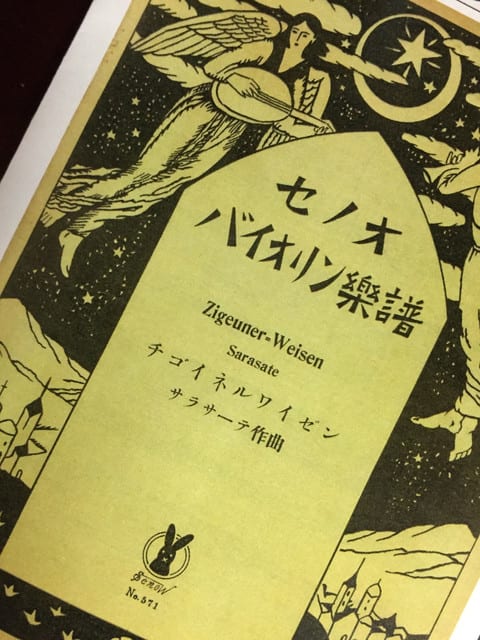

そして昨日はその企画の一環として、セノオ音楽出版社から出版された、竹久夢二の表紙画によるピアノとバイオリンのデュオによる、セノオ楽譜による、「ヴァイオリン・ピアノコンサート」があったので、聴きに行った。ヴァイオリンは藤田千穂氏、ピアノは藤井亜里沙氏だ。この写真のプログラムはセノオバイオリン楽譜の中のチゴイネルワイゼンの表紙で、竹久夢二の絵によるものだ。他のセノオバイオリン楽譜の表紙は絵は同じで色違い。バイオリンとピアノのデュオでありながら、おそらくリュートと、管楽器を演奏している天使が描かれているのも面白い。

曲目は以下の通り。当時の楽譜の表記、作詞作曲者名、楽譜番号と初刊の年を。外国語の表記部分は省略している。

宵待草 竹久夢二作詞 多忠亮作曲 (セノオ楽譜No.106 1918年初刊)

セレナーデ フランツ・ドゥルドラ作曲 (セノオバイオリン楽譜No.509 1920年初刊)

ショパンのノクターン ショパン作曲 (セノオバイオリン楽譜No.657 1924年初刊)

愛の挨拶 エルガー作曲 (セノオバイオリン楽譜No.665 1926年初刊)

夢の後に フォーレ作曲 (セノオバイオリン楽譜No.558 1921年初刊)

ベートーベンのメヌエット ベートーヴェン作曲 (セノオバイオリン楽譜No.540 1920年初刊)

ジー線上のアリア バッハ作曲 (セノオバイオリン楽譜No.514 1920年初刊)

チゴイネルワイゼン サラサーテ作曲 (セノオバイオリン楽譜No.571 1920年初刊)

そしてアンコールにクライスラー作曲「おもちゃの兵隊の行進曲」が演奏された。

お話とプログラムに書かれている内容も入れながらレビューを。

竹久夢二の作詞である宵待草はゆったりとした哀愁溢れる音楽だった。ヴァイオリンとピアノなので肝心の歌詞がないと演奏者の方がおっしゃっていたが歌の雰囲気は十分に伝わってきた。

ドゥルドラのセレナーデ、楽譜の解説によると日本では「スーベニール」という曲とともに若いヴァイオリニストがよく演奏する美しい楽曲と記されているとのことだが、今はほとんど演奏されていない。私も作曲家、音楽とともに初めて知ったのだが、明るく軽やかでユーモアが感じられる音楽だと感じた。

ショパンのノクターンは、あのショパンのノクターン第2番Op.9-2。ショパンはピアノの詩人と呼ばれ多くのピアノ曲を作ったが、ヴァイオリンの曲は作らなかったと演奏者の方も話されていた。そこで編曲。楽譜の解説には「最も著名な作品九第二に当るものをアウアー師が編曲してヴァイオリン用とした」とある。原曲は変ホ長調だが、編曲はニ長調。優しく包み込むような演奏だった。

エルガーの愛の挨拶、楽譜によると「キネマ音楽としても著名」とある。ヴァイオリンではホ長調、チェロではニ長調で演奏されるが、セノオバイオリン楽譜ではニ長調とチェロでの演奏の調で書かれている。

そしてフォーレ作曲の夢の後に。ヴァイオリン、チェロへの編曲が知られていて、ヴァイオリンではハ短調が有名だが、セノオバイオリン楽譜では4度低いト短調で書かれていて、聴いた感じ、かなり低くて音楽が奥底からしぼりだされているような印象を受けた。ヴァイオリンの演奏者の方はチェロを演奏するつもりで演奏すると言われており、おそらく現在一般的なハ短調よりも演奏するのがかなりハードで、ヴァイオリンへのかかる負荷も大きかったように思うのだが、曲の持っている凄みが、一層濃厚に感じられ、非常に心に残る演奏だった。大正時代の演奏会は、このような演奏会だったのだろうかと想像が膨らんだ。周りの風景がセピア色になり、100年前にタイムスリップしたような気分になった。

ベートーベンのメヌエットは、7重奏曲作品20の第3楽章で、ソナチネアルバムにも収録されているソナタ第20番の第2楽章から転用された旋律が使われている。ピアノでの演奏で聴きなれていた曲がヴァイオリンとのデュオで華やかに色づいたような印象を受けた(7重奏曲も来てみなくては)。

ジー線上のアリアは、バッハのあの有名なG線上のアリア、管弦楽組曲第3番の第2曲エールを、アウグスト・ウィルヘルムがヴァイオリンとピアノ用に編曲したものとあった。解説には、音楽会にはなくてはならぬ曲で、当時人気のあったロシア出身のヴァイオリニスト、エルマンの演奏曲目でも第一にあると記されている。大正時代のクラシック音楽の受容の歴史がうかがえるような気がした。調べてみたらとても面白い気がする。ヴァイオリン奏者の方が、ヴァイオリンの最低音であるGの弦だけで演奏すると、曲のタイトルの解説もしてくださった。一本の弦だけでの演奏だと思うと、その一音一音に張り詰めたものがみなぎってきて、曲の秘めたエネルギーが一層感じられた。

プログラム最後はチゴイネルワイゼン。解説には「此のチゴイネル・ワイゼンは、流浪民族ジプシーの歌曲とも云ふべきもので、始めの哀調あとの弾力性に富んだ盛なる曲・・・」とあり、当時の日本でも有名だったようだ。そしてバイオリンの技術をふんだんに駆使する極めて技巧的な曲との解説があったが、まさに当時、難曲に果敢に挑み消化しながら披露する当時の演奏会の様子まで伝わってくるような気がした。こんなに味わいのある曲だったのだと、改めて感じた。

100年前の演奏会は、このようなものだったのかもしれないと思わせるような、味わい深い、演奏会だった。クラシック音楽を新鮮な驚きと喜びをもって受け入れた人々の気持ちに一瞬ながらもなれたような気がした。司会の学芸員さんが、竹久夢二がそこに座っているようだと話されていたが、本当にそのように思えてきた。そんな音空間、ひとときながらも感じることができて、よかった。

演奏会終了後、展示を見に行った。松井須磨子が歌ったという、「カチューシャの唄」の楽譜から始まり、一曲一曲竹久夢二によって表情豊かに描かれた楽譜の表紙が、美術館の絵のように、展示されていた。和風の絵も洋風の絵もあったが、物語が絵から手に取るように伝わってきた。洋風の絵からは、ロートレックや、アルフォンス・ミュシャを連想した。楽譜とともに、蓄音機、レコード、ラジオ、そしてなんと、太平洋戦争時代に黒部に疎開して学校で豊かな音色を響かせていた東京銀座の画材店月光荘にあったピアノ(昨年黒部に帰ってきた)も展示してあった。そして大正から昭和はじめのひととき、短いながらも、本当に、心豊かな時代だったのだな。