大根半分を1.5cmの幅に切る。

皮を剥いて、2つに切る。

鍋に入れて、火にかけて、茹でこぼす。

大根の入った鍋に、もう一度水を入れて沸かす。

凍っていた生姜をスライスする。

大きな1かけだったけれど全部スライスする。

鍋に入れる。

凍っていたえのきだけとしめじを取り出す。

鍋に入れる。

凍っていた牛の挽肉を取り出す。

鍋に入れる。

ニラと豆腐を切る。

鍋に入れないで置いておく。

私は何を作っているのだろうか、この時点ではまだ全然決まっていない。

大根と牛肉と生姜の煮立った匂いは、「牛骨テールスープ」という詳しくは説明ができない料理名へと結びついた。

ちなみにもし、帰り道にカレーライスの匂いがどこかの家からしたならば、ここにカレールウを投入したかもしれない。

唐辛子を2本、酒、塩、昆布茶、ほんだしを鍋に入れる。

沸いてきたら灰汁を取る。

「牛骨テールスープ」にはラー油かと思い、なぜだか残りわずかのラー油を全部入れる。

味見をして、コクと甘味が足りないとみりんを少々。

「醤油で香りづけ」と言ったりするのを聞く気がしたから、醤油も鍋肌からひと回し。

ぐつぐつとしばらく煮て、豆腐とニラを入れて、さらにひと煮立ち。

「冷めるときに味が入る」と言ったりするのを聞く気がしたから、火を止めて冷ます。

当日はここにうどんを入れて、翌日はここに焼きそばの麺を入れて食べた。

たいだい、肉の力を借りて不味いものはできないと思うけれど、我ながら言いようのない美味しいスープであった。

言いようのない、というのは「この上なく美味しい」という意味ではなくて、「私好みの私に優しい美味しさ」のことを言う。

生姜と唐辛子のおかげで、体がぽかぽかとして、うっすら汗をかきそうだった。

こういう食べ物は冬に限らず、一年中食べると気持ちの良いものだと思う。

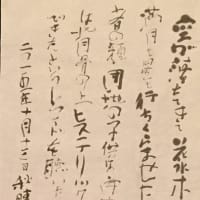

句会仲間のたかじさんと明子さんに俳句の書を渡しに、大学まで出向く。

たかじさんは「やぁ」、明子さんは「おや」、と普段あまり聞かない言葉を使う。

言語の世界は人それぞれ違うものだけれど、こういったあまり聞かない言葉を自分の言葉として話す人が私は好きである。

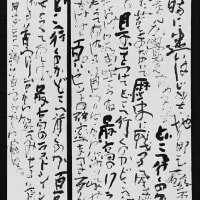

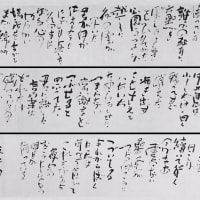

先日の私のブログで、「正義と真実のばか」というCDジャケットの3枚を載せたけれど、あれについてたかじさんが「字についてバイリンガルのようなものだ」と仰ったのは少し意外で、嬉しかった。

“きれいな字”というのがさなそうでありそうなこの世界で、私は一般的な“きれいな字”を教える仕事をしている。

たとえば「あ」という一文字さえも、隣に“きれいな「あ」”を置いてさえも同じようにはなかなか書けないものだ。

そして、なぜその「あ」がこの「あ」と違ってしまっているのかを多くの人は見つけることができない。

私はこういう仕事をする前から、もっと言うと大人になって本格的に書道を始める前から、本質的な良し悪しを置いておいて、“きれいな「あ」”が分かっていた。

今でも人の字を見れば何が最も“きれいな字”と乖離している原因なのかをざっと挙げることができる。

これができないと、人に教えることは困難である。

もしくは自分の字を丸写しにしろという強制しかできないことになる。

もちろん、“きれいな字”についても、創作において私はいろんな技術や理論を頭と体に入れているわけで、全くの天性なんてことは毛頭あり得ない。

ほぼ後天的な努力で成し得たと言っていいと思うけれど、何か原始的な、先天的な字に対する何か傾向が私にあるのだろうか。

私の杜撰な管理のせいで、書いてお持ちした半紙に皺が寄ってしまった。

台無し、とはいかないまでもやはり細心の注意を払わなければならなかった。

と言っても、初めてのことではないことを繰り返す私を見たたかじさんは大きめのクリアケースをくださった。

眼鏡にマスクで、ぼやぼやの視界の中、自転車で家に帰る。

展覧会への出品が近い。

やはり、苦労している。

しかしどうしても、向井秀徳「自問自答」を書きたい。

展覧会用の作品を書くのにあたり、また色んな歌詞を書に起こすようになった。

とっておきとっておけない花飾り

皮を剥いて、2つに切る。

鍋に入れて、火にかけて、茹でこぼす。

大根の入った鍋に、もう一度水を入れて沸かす。

凍っていた生姜をスライスする。

大きな1かけだったけれど全部スライスする。

鍋に入れる。

凍っていたえのきだけとしめじを取り出す。

鍋に入れる。

凍っていた牛の挽肉を取り出す。

鍋に入れる。

ニラと豆腐を切る。

鍋に入れないで置いておく。

私は何を作っているのだろうか、この時点ではまだ全然決まっていない。

大根と牛肉と生姜の煮立った匂いは、「牛骨テールスープ」という詳しくは説明ができない料理名へと結びついた。

ちなみにもし、帰り道にカレーライスの匂いがどこかの家からしたならば、ここにカレールウを投入したかもしれない。

唐辛子を2本、酒、塩、昆布茶、ほんだしを鍋に入れる。

沸いてきたら灰汁を取る。

「牛骨テールスープ」にはラー油かと思い、なぜだか残りわずかのラー油を全部入れる。

味見をして、コクと甘味が足りないとみりんを少々。

「醤油で香りづけ」と言ったりするのを聞く気がしたから、醤油も鍋肌からひと回し。

ぐつぐつとしばらく煮て、豆腐とニラを入れて、さらにひと煮立ち。

「冷めるときに味が入る」と言ったりするのを聞く気がしたから、火を止めて冷ます。

当日はここにうどんを入れて、翌日はここに焼きそばの麺を入れて食べた。

たいだい、肉の力を借りて不味いものはできないと思うけれど、我ながら言いようのない美味しいスープであった。

言いようのない、というのは「この上なく美味しい」という意味ではなくて、「私好みの私に優しい美味しさ」のことを言う。

生姜と唐辛子のおかげで、体がぽかぽかとして、うっすら汗をかきそうだった。

こういう食べ物は冬に限らず、一年中食べると気持ちの良いものだと思う。

句会仲間のたかじさんと明子さんに俳句の書を渡しに、大学まで出向く。

たかじさんは「やぁ」、明子さんは「おや」、と普段あまり聞かない言葉を使う。

言語の世界は人それぞれ違うものだけれど、こういったあまり聞かない言葉を自分の言葉として話す人が私は好きである。

先日の私のブログで、「正義と真実のばか」というCDジャケットの3枚を載せたけれど、あれについてたかじさんが「字についてバイリンガルのようなものだ」と仰ったのは少し意外で、嬉しかった。

“きれいな字”というのがさなそうでありそうなこの世界で、私は一般的な“きれいな字”を教える仕事をしている。

たとえば「あ」という一文字さえも、隣に“きれいな「あ」”を置いてさえも同じようにはなかなか書けないものだ。

そして、なぜその「あ」がこの「あ」と違ってしまっているのかを多くの人は見つけることができない。

私はこういう仕事をする前から、もっと言うと大人になって本格的に書道を始める前から、本質的な良し悪しを置いておいて、“きれいな「あ」”が分かっていた。

今でも人の字を見れば何が最も“きれいな字”と乖離している原因なのかをざっと挙げることができる。

これができないと、人に教えることは困難である。

もしくは自分の字を丸写しにしろという強制しかできないことになる。

もちろん、“きれいな字”についても、創作において私はいろんな技術や理論を頭と体に入れているわけで、全くの天性なんてことは毛頭あり得ない。

ほぼ後天的な努力で成し得たと言っていいと思うけれど、何か原始的な、先天的な字に対する何か傾向が私にあるのだろうか。

私の杜撰な管理のせいで、書いてお持ちした半紙に皺が寄ってしまった。

台無し、とはいかないまでもやはり細心の注意を払わなければならなかった。

と言っても、初めてのことではないことを繰り返す私を見たたかじさんは大きめのクリアケースをくださった。

眼鏡にマスクで、ぼやぼやの視界の中、自転車で家に帰る。

展覧会への出品が近い。

やはり、苦労している。

しかしどうしても、向井秀徳「自問自答」を書きたい。

展覧会用の作品を書くのにあたり、また色んな歌詞を書に起こすようになった。

とっておきとっておけない花飾り