■ 2006年労働経済白書

非正規は最高の33.7%

不安定雇用の拡大 所定内賃金は低下

『労働経済白書』が分析する「2006年の労働経済の推移と特徴」は、①雇用情勢については厳しさが残るものの、改善に広がりが見られる、②完全失業率は、なお高水準にあるものの緩やかな低下傾向にある、③賃金については、所定外給与と特別給与の伸びによって牽引されているが、所定内給与の伸びは抑制されている、④労働時間については、所定外労働時間の増加が続き、労働時間の短縮は抑制されている、⑤勤労者家計については、消費は全体として力強さを欠き、一部の消費費目では所得階層別の格差も拡大している」という。

要するに、改善はしているが、手放しで安心できるほどのものではないという見解だ。

■ 業績上昇に労働分配率は低下

さらに雇用と賃金の推移について、もう少し詳しく見てみよう。雇用情勢では、正規労働者の有効求人倍率は2006年になって1倍を超え始め、10月~12月には、有効求職数の減少もあって1.58倍になっている。この限りでは改善であるが、内実は正社員の有効求人倍率は0.66%(10月~12月期)で不安定雇用形態での求人が圧倒的に多く、『白書』も言うとおり「全体の有効求人倍率との格差は拡大する傾向にある」。

緩やかな就業者数の増加があって、なおかつ完全失業率も緩やかに下がっているといっても、不安定雇用の労働者の占める比重は依然として下がる傾向を見せていない。「雇用形態別雇用者数の推移」でみると、2007年第1四半期では非正規の職員・従業員の全体雇用者(役員を除く)に占める比重は、33.7%でありこれまでの最高値を示している。

年齢別に見ると、新規学卒者の就職率の改善を背景として、15~24歳層での正規雇用者割合は増加しているが、25歳~34歳層、女性の35歳~54歳層では非正規雇用者の割合が増している。

また、有効求人倍率の地域格差も大きく、直近の数値では愛知2.03倍にたいして高知は0.5倍である。実に4倍の地域間格差である。

春先の新大卒者が売り手市場であるかのような新聞記事が出ると、正規雇用者(率)が増えているかのような錯覚を与えるが、教育格差を背景とした一部のエリートの話である。さらに付け加えるならば、入社3年以内の離職率は依然として高く、高卒で42.9%、大卒で35.7%である。

最近、やや企業の教育訓練費の増加は見られるものの、いわゆる即戦力志向で入社しても仕事を教えてもらえないとか、介護職場のように予想以上に仕事がきつく賃金も安い、組合もないというような若者を絶望させる要因にことかかない。

■ 働き方の選択、実は強要

賃金については、所定内給与は前年に比べてO.3%低下している。いわゆる労働力不足、つまり雇用情勢で見たようにパートなどの不安定雇用労働者への求人が多くなっているため、パート等の賃金はやや上がっているが正規労働者に支払われる月々の所定内賃金は下がっているということだ。

この背景には、成果主義賃金の影響や団塊の世代の大量退職にともなう賃金の安い若年労働力による置き換えなどの要素が考えられる。

中小企業、とくに5~29人規模の企業の賃金は前年比1.3%下がっている。企業間での依然として格差も拡大している。

なお、初任給は昨年の『白書』報告とは違い、大卒で1.2%、高卒で1%上がっている。

所定外給与がやや上がっているのは輸出が堅調な推移により、残業が増えたためである。今日、日本企業は企業業績が回復しても、国際競争に備えると称して、月々の賃金の昇給ではなく一時金を引き上げる、一時的給与アップ政策を採っているため好業績のトヨタなどの多国籍企業の賞与は増加している。

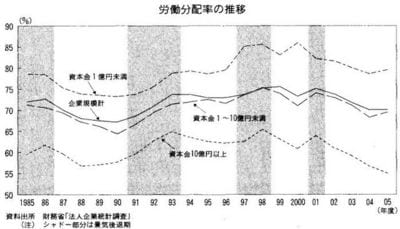

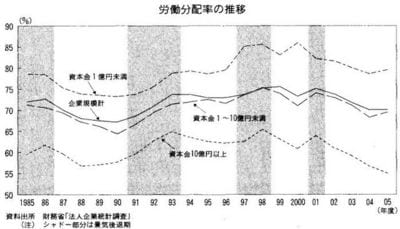

企業業績の上昇局面に反する、このような賃金の推移は当然「労働分配率」を押し下げる。2001年の75.1%から2005年には70%に低下している。

このような、賃金抑制政策は日本経済の輸出依存、国民消費の弱さの体質をもたらせているが、米サブプライムローン問題をきっかけに今後予想される米経済の失速と世界経済の減速によって、輸出依存経済の弱さを露呈する。そうなれば「やや改善を見せている」と『白書』が述べる雇用も、賃金も再び悪化する可能性がある。

なお、本年の『白書』で提起されている政策に「ワークライフバランス」がある。本白書に限らず、「ワークライフバランス」は、今後の最重要労働政策として一斉に議論され始めているが、少子高齢化の進行に備えて、高齢者や女性労働力を労働市場に引き入れるための政策が必要になったからである。そのために、労働と生活の調和のとれた柔軟な働き方を、労・資・政で模索しようと言うものである。

労働と生活の調和自体は結構なことであるが、政府や資本が新たな労働政策を打ち出すときに使う言葉=働き方の選択は、実際は働かされ方の強要と読み替えればおよそ間違いはない。

派遣労働の解禁やフリーターなどの「自由な働き方」論が、どのような働かされ方を強いられているのか、事実は言葉よりも重い。労働組合の強化、未組織労働者の組織化、均等待遇の実現これが先行されなければならない。(津野公男)

『週刊新社会』(2007/9/25)

非正規は最高の33.7%

不安定雇用の拡大 所定内賃金は低下

『労働経済白書』が分析する「2006年の労働経済の推移と特徴」は、①雇用情勢については厳しさが残るものの、改善に広がりが見られる、②完全失業率は、なお高水準にあるものの緩やかな低下傾向にある、③賃金については、所定外給与と特別給与の伸びによって牽引されているが、所定内給与の伸びは抑制されている、④労働時間については、所定外労働時間の増加が続き、労働時間の短縮は抑制されている、⑤勤労者家計については、消費は全体として力強さを欠き、一部の消費費目では所得階層別の格差も拡大している」という。

要するに、改善はしているが、手放しで安心できるほどのものではないという見解だ。

■ 業績上昇に労働分配率は低下

さらに雇用と賃金の推移について、もう少し詳しく見てみよう。雇用情勢では、正規労働者の有効求人倍率は2006年になって1倍を超え始め、10月~12月には、有効求職数の減少もあって1.58倍になっている。この限りでは改善であるが、内実は正社員の有効求人倍率は0.66%(10月~12月期)で不安定雇用形態での求人が圧倒的に多く、『白書』も言うとおり「全体の有効求人倍率との格差は拡大する傾向にある」。

緩やかな就業者数の増加があって、なおかつ完全失業率も緩やかに下がっているといっても、不安定雇用の労働者の占める比重は依然として下がる傾向を見せていない。「雇用形態別雇用者数の推移」でみると、2007年第1四半期では非正規の職員・従業員の全体雇用者(役員を除く)に占める比重は、33.7%でありこれまでの最高値を示している。

年齢別に見ると、新規学卒者の就職率の改善を背景として、15~24歳層での正規雇用者割合は増加しているが、25歳~34歳層、女性の35歳~54歳層では非正規雇用者の割合が増している。

また、有効求人倍率の地域格差も大きく、直近の数値では愛知2.03倍にたいして高知は0.5倍である。実に4倍の地域間格差である。

春先の新大卒者が売り手市場であるかのような新聞記事が出ると、正規雇用者(率)が増えているかのような錯覚を与えるが、教育格差を背景とした一部のエリートの話である。さらに付け加えるならば、入社3年以内の離職率は依然として高く、高卒で42.9%、大卒で35.7%である。

最近、やや企業の教育訓練費の増加は見られるものの、いわゆる即戦力志向で入社しても仕事を教えてもらえないとか、介護職場のように予想以上に仕事がきつく賃金も安い、組合もないというような若者を絶望させる要因にことかかない。

■ 働き方の選択、実は強要

賃金については、所定内給与は前年に比べてO.3%低下している。いわゆる労働力不足、つまり雇用情勢で見たようにパートなどの不安定雇用労働者への求人が多くなっているため、パート等の賃金はやや上がっているが正規労働者に支払われる月々の所定内賃金は下がっているということだ。

この背景には、成果主義賃金の影響や団塊の世代の大量退職にともなう賃金の安い若年労働力による置き換えなどの要素が考えられる。

中小企業、とくに5~29人規模の企業の賃金は前年比1.3%下がっている。企業間での依然として格差も拡大している。

なお、初任給は昨年の『白書』報告とは違い、大卒で1.2%、高卒で1%上がっている。

所定外給与がやや上がっているのは輸出が堅調な推移により、残業が増えたためである。今日、日本企業は企業業績が回復しても、国際競争に備えると称して、月々の賃金の昇給ではなく一時金を引き上げる、一時的給与アップ政策を採っているため好業績のトヨタなどの多国籍企業の賞与は増加している。

企業業績の上昇局面に反する、このような賃金の推移は当然「労働分配率」を押し下げる。2001年の75.1%から2005年には70%に低下している。

このような、賃金抑制政策は日本経済の輸出依存、国民消費の弱さの体質をもたらせているが、米サブプライムローン問題をきっかけに今後予想される米経済の失速と世界経済の減速によって、輸出依存経済の弱さを露呈する。そうなれば「やや改善を見せている」と『白書』が述べる雇用も、賃金も再び悪化する可能性がある。

なお、本年の『白書』で提起されている政策に「ワークライフバランス」がある。本白書に限らず、「ワークライフバランス」は、今後の最重要労働政策として一斉に議論され始めているが、少子高齢化の進行に備えて、高齢者や女性労働力を労働市場に引き入れるための政策が必要になったからである。そのために、労働と生活の調和のとれた柔軟な働き方を、労・資・政で模索しようと言うものである。

労働と生活の調和自体は結構なことであるが、政府や資本が新たな労働政策を打ち出すときに使う言葉=働き方の選択は、実際は働かされ方の強要と読み替えればおよそ間違いはない。

派遣労働の解禁やフリーターなどの「自由な働き方」論が、どのような働かされ方を強いられているのか、事実は言葉よりも重い。労働組合の強化、未組織労働者の組織化、均等待遇の実現これが先行されなければならない。(津野公男)

『週刊新社会』(2007/9/25)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます