★ 貧困と教育の軍事化~教育の新自由主義と国家主義

破壊される教育と進む市場化

奨学金が“サラ金”状態に (週刊新社会)

学校と地域をむすぶ板橋の会が3月21日、『板橋のつどい23』を東京・板橋区内で開いた。講師の大内裕和さん(武蔵大学教授)は、「貧困と教育の軍事化~教育の新自由主義と国家主義~」と題して講演した。

また、集会では東京「君が代」裁判5次訴訟の原告の大能清子さんが訴訟について話し、「東京朝鮮第三初級学校とともに歩む会」の田中造雅さんが、朝鮮学校との地域交流について報告した。

【講演概要】

★ 新自由主義の浸透

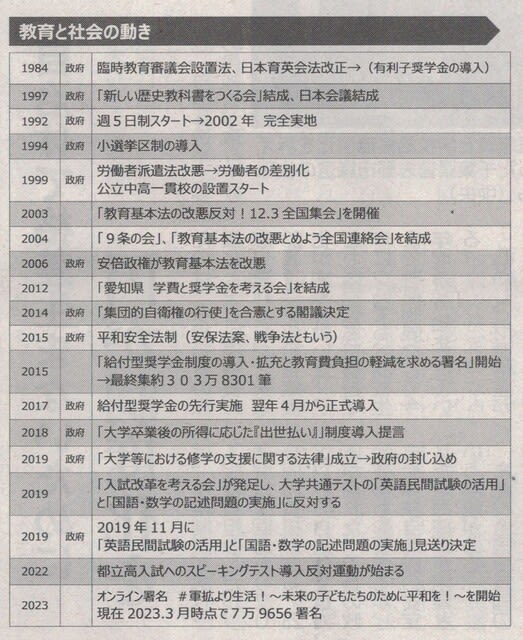

昨今の高校入試スピーキングテスト問題では、1つの企業が問題作成も試験監督も採点も担った。これは教育の市場化であり、利益を追求する企業は公平公正を破壊する。

「戦後教育」とは日本国憲法と教育基本法に基づいた教育の民主化だった。

しかし財界と自民党は、1950年代から学習指導要領を法的拘束力のない「試案」から、行政規則として法的拘束力を持たせた(違反すると処分される)「告示」へと変え、教育委員を公選制から、首長の任命制にして、政治や行政の教育への関わりを強めていった。

70年代には、大学費用の引き上げが始まった。「教育の利益を受ける本人が負担するべき」という議論から教育の市場化が始まり、臨時教育審議会設置法(臨教審)ができ、日本育英会法改悪、国鉄分割民営化が行われた。

臨教審は教育の自由化や個性重視の原則を謳い、学校教育に自由競争の原理を導入し、個性を競争させた。新自由主義で市場主義の論理である。戦後、自民党に都合の悪いものが切り崩され、90年代以降は新自由主義が具体的に進んでいった。99年には労働者派遣法改悪で労働者も差別化され、同時に「新しい歴史教科者をつくる会」、「新しい教育基本法を求める会」が発足した。

こうした新自由主義の格差の問題が、日本版の歴史修正主義と結びついていることが重大なのだ。

★ 拡大する有利子枠

そして奨学金利用の学生の割合が2010年には50%を突破した。

無利子だった奨学金が、84年の制度改正で有利子枠が創設され、当時の付帯決議では「有利子貸与制度は、その補完装置とし、税制が好転した場合には廃止等を含めて検討する」としたが、その10年後、有利子枠のみ10倍に拡大した。

12年、愛知県の大学生らにより「愛知県学費と奨学金を考える会」が作られたのをきっかけに、「奨学金問題対策全国会議」が結成された。

その後、返済困難者の救済と奨学金制度の改善がされ、18年には給付型奨学金の正式導入が始まった。

しかし政府与党はそれに対して、「大学等における修学の支援に関する法律」を成立させ、奨学金運動の封じ込めをした。

さらに岸田政権は学費を卒業後に支払う「出世払い」制度を提言した。この「出世払い」制度を利用する学生がマイナンバー登録し、健康保険証と紐づけば、「こいつは借金を背負っていて健康だ」と判断され、経済的徴兵制に結びついていく危険がある。

★ 我々の課題

非正規、最低賃金の状況を改善し、初等教育費から高等教育の完全無償化、家賃補助制度の導入と公営住宅の増設、医療費個人負担の軽減、保育サービスの普遍化と無償化の推進を進めなければいけない。

そして「再公有化」の重要性を訴え、医療資源の増加をきっかけとして、教育、住宅、介護、保育の脱商品化をしなければいけない。そのために地域ごとのネットワークをつくって、力を合わせて、日本の軍事大国化を阻止しましょう。

※(おおうち・ひろかず)専攻は教育社会学、歴史社会学。『ブラックバイト』の提唱者で、現在は武蔵大学人文学部教授。「奨学金問題対策全国会議」共同代表、「入試改革を考える会」代表を努める。『ブラックバイトに騙されるな!』(集英社)や、『教育・権力・社会-ゆとり教育から入試改革問題までー』(青土社)などの著書がある。

『週刊新社会』(2023年5月3日)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます