*米子~出雲大社~温泉津温泉(マカオまで行けるぞ沖泊)・・・の巻!

若旦那とサンライズに乗ってアコガレの石見銀山に来たのは、ヤツがまだ保育園の時だったですかね。A寝台とかツインの部屋が取れず、70cm幅のシングルB寝台で添い寝はキツかったッス。その前年に石見銀山が世界遺産に登録されて(ぴらにあの行動計画とは無関係に)、それはそれは大混雑でしたよ(バスに乗れなくて歩きました)。でもね、勢いで来ている皆さんは「龍源寺間歩(りゅうげんじまぶ)ってナニ?」状態でした。間歩(銀鉱山の坑道)なんてよほどの廃坑マニアでもないと面白くないワケで、「疲れた~!」とか言いながらニワカ作りの茶店で団子食って休んでましたね。今回は時間がなかったので石見銀山には寄りませんでしたけど、それより観光情報で石見銀山があまり取り上げられてないのに驚きました。当時はあんなに盛り上がっていたのに、最近では人はあまり来ないみたいですね。有名になったらバーッと来て、一段落したら閑古鳥ってな~んか日本人っぽいですよね。「補助金を出すから旅行に行って~!」と言われればこぞって出掛けるのと同じですかね・・・

何かのジョークで聞いたことがありますけど、世界の色々な国の人に海で溺れている人を助けさせるには、それぞれどのように言えばよいかという話。

A国の人には「助けたらあなたはヒーローになれます!」と。

E国の人には「助けなかったら罰金です!」と。

G国の人には「助けるキマリになってます!」と。

F国の人には「絶対に助けちゃダメです!」と。

R国の人には「助けたらお酒を飲めます!」と。

C国の人には「助けたら儲かります!」と。

そして日本人には「もう皆さん助けに行きましたよ!」だそうです。ぴらにあは、だいぶおFランス人の血が濃いようですが・・・

【夜中に窓越しのもの凄い雨風の音で目が覚めました、天気予報の通りにホントの嵐がやって来たみたいです。Gさんは広島まで山を越えて出掛けると言ってましたけど、大丈夫なのかと少し心配になりました・・・】

【こちらも雨にも風にも負けずに西へ進みましょう、出雲大社に到着する頃には雨が小降りになってラッキーでした。後ろの神楽殿の大しめ縄は若旦那と来たときには「縄の隙間にお賽銭を投げ入れるとラッキー!」みたいな場所だったんですけど、ビニールが張ってあってお賽銭が入れられないようになってました・・・】

【出雲大社の神様は大国主神(おおくにぬしのかみ)なので、因幡でウサちゃんを助けた神様と同じです。ウサちゃんを助けたのは七福神の大黒天(大黒様)という話もありますが、これは大国主の「大国」が「ダイコク」と読めるので、ゴッチャになっていった(神仏習合)からだそうです・・・】

【出雲大社の本殿の正面は南側ですが、大国主神がお座りになっている御神座は西を向いているので、西側にも拝む場所があります。このような神社は他には無いそうですが、どうして正面と違う方向を神様が向いているのはわからないそうです・・・】

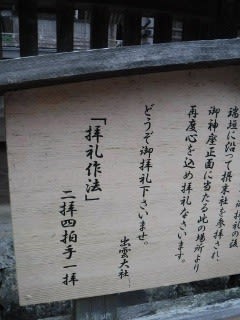

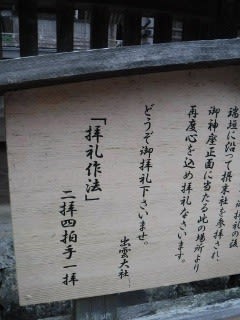

【ぴらにあの知っている神社のお参りの方法は「二拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)」ですが、出雲大社は「二拝四拍手一礼」です。出雲大社の例大祭の時には「八拍手」になるそうです・・・】

【う~ん、なんかね、遠くから見てもこの「裏山」に守られてるって感じがしますよね・・・】

【せっかくなのでお隣の博物館にやってきました。平安時代の出雲大社の復元模型の前にいた学芸員のおじさんが「この模型はクギを1本も使ってないんだよ、凄いよ!」と説明してくれましたが、「実物もクギを使ってなかったんですか?」と聞いてみましたら、「ホンモノは見たことが無いからわかりません!」だそうです・・・】

【博物館はあまり本気じゃなかったんですけど、発掘された358本の宝剣(全部国宝)とかキラキラ輝いてて凄かったです。さて、出雲大社の入り口は勢溜(せいだまり)と言いますが、参道から上がってきてまた神社に下っていくという一番高い所にあります。普通は本殿に向かって上がっていくのでちょっと不思議な地形です・・・】

【せっかく出雲に来たので名物の出雲そばですかね、甘めのお汁で柔らかいおそばを食べるという、信州のおそばとはだいぶ違います。奥出雲では稲や麦があまり育たなかったので、四国の山奥と同じように古くから蕎麦文化が定着していたようです・・・】

【さて、いっぺん治まった雨風が勢いを増してきましたが、温泉津温泉まで走ってきました。集落の入り口の駐車場に停めて歩こうかと思いましたが、とても傘なしで歩ける状態では無かったので、心細くなる細い道を入ってやっと駐車場を見つけました・・・】

【温泉津の共同浴場は「元湯(ひとつ上の写真)」と「薬師湯」があって斜向かいに建ってます。今回はモダンな建物の薬師湯の方に入ってみました。手前の旧館は現在は喫茶店として使われていますが、大正初期の建築だそうです・・・】

【張り出しているのは展望室ですかね。浴室は5~6人も入ればいっぱいのコロッケ型の湯船がひとつ、カルシウムの湯ノ花がへばりついて鍾乳洞の池のようになってました。お湯は加水も冷却もしていない源泉そのままだそうです・・・】

【下から見たときに張り出していた場所は休憩所になっていました。階段や床はキレイに磨かれていましたが、ギッシギシの場所もあって階段はちょっと怖かったです・・・】

【でもね、そこら中の説明とかちょっと自慢しすぎな感じ(西日本の温泉に多い?)がします。例えスバラシイお湯の温泉だとしても、温泉の価値は入った人それぞれが決めることだと思います・・・(温泉津がぴらにあにとっていいお湯だったのは間違いありません)】

【温泉津は温泉だけでなく、石見銀山の銀鉱石の積み出し港としても栄えた町です。また、焼き物の産地としても有名で、赤瓦(石州瓦)の町並みも天気がよかったら歩いてみたかったですね・・・】

【温泉津温泉街のさらに奥、狭くて怖いトンネルを抜けると「沖泊」という入り江に出ました・・・】

【ここは毛利水軍の基地として使われた港だそうです。沖泊の入り口には毛利軍が築いた鵜丸城跡と櫛山城跡が残ります・・・】

【400年ほど前には石見銀山の銀鉱石を福岡~マカオ経由でポルトガル(ヨーロッパ)まで航路が開設されていました。16世紀後期にヨーロッパで作られた「タルタリア図」という地図にも、石見は「Hiwami」という表記で書かれています・・・】

【沖泊の水深は船着き場の近くでも4~5mあるので、艀を使わずに鉱石を積み込めるので便利だったそうです・・・】

【船着き場から山へ続く集落は寂れてしまっていますが、かつては賑わいを見せていたといいます.。写真の右手斜面にある恵比須神社は500年前に建てられたそうです・・・】

【集会場みたいな建物を覗いてみたらワカメが置いてありました・・・】

【波打ち際の所々に「鼻ぐり岩」という船を繋ぐための石があって、現在でも60基ほどが残っているそうです・・・】

若旦那とサンライズに乗ってアコガレの石見銀山に来たのは、ヤツがまだ保育園の時だったですかね。A寝台とかツインの部屋が取れず、70cm幅のシングルB寝台で添い寝はキツかったッス。その前年に石見銀山が世界遺産に登録されて(ぴらにあの行動計画とは無関係に)、それはそれは大混雑でしたよ(バスに乗れなくて歩きました)。でもね、勢いで来ている皆さんは「龍源寺間歩(りゅうげんじまぶ)ってナニ?」状態でした。間歩(銀鉱山の坑道)なんてよほどの廃坑マニアでもないと面白くないワケで、「疲れた~!」とか言いながらニワカ作りの茶店で団子食って休んでましたね。今回は時間がなかったので石見銀山には寄りませんでしたけど、それより観光情報で石見銀山があまり取り上げられてないのに驚きました。当時はあんなに盛り上がっていたのに、最近では人はあまり来ないみたいですね。有名になったらバーッと来て、一段落したら閑古鳥ってな~んか日本人っぽいですよね。「補助金を出すから旅行に行って~!」と言われればこぞって出掛けるのと同じですかね・・・

何かのジョークで聞いたことがありますけど、世界の色々な国の人に海で溺れている人を助けさせるには、それぞれどのように言えばよいかという話。

A国の人には「助けたらあなたはヒーローになれます!」と。

E国の人には「助けなかったら罰金です!」と。

G国の人には「助けるキマリになってます!」と。

F国の人には「絶対に助けちゃダメです!」と。

R国の人には「助けたらお酒を飲めます!」と。

C国の人には「助けたら儲かります!」と。

そして日本人には「もう皆さん助けに行きましたよ!」だそうです。ぴらにあは、だいぶおFランス人の血が濃いようですが・・・

【夜中に窓越しのもの凄い雨風の音で目が覚めました、天気予報の通りにホントの嵐がやって来たみたいです。Gさんは広島まで山を越えて出掛けると言ってましたけど、大丈夫なのかと少し心配になりました・・・】

【こちらも雨にも風にも負けずに西へ進みましょう、出雲大社に到着する頃には雨が小降りになってラッキーでした。後ろの神楽殿の大しめ縄は若旦那と来たときには「縄の隙間にお賽銭を投げ入れるとラッキー!」みたいな場所だったんですけど、ビニールが張ってあってお賽銭が入れられないようになってました・・・】

【出雲大社の神様は大国主神(おおくにぬしのかみ)なので、因幡でウサちゃんを助けた神様と同じです。ウサちゃんを助けたのは七福神の大黒天(大黒様)という話もありますが、これは大国主の「大国」が「ダイコク」と読めるので、ゴッチャになっていった(神仏習合)からだそうです・・・】

【出雲大社の本殿の正面は南側ですが、大国主神がお座りになっている御神座は西を向いているので、西側にも拝む場所があります。このような神社は他には無いそうですが、どうして正面と違う方向を神様が向いているのはわからないそうです・・・】

【ぴらにあの知っている神社のお参りの方法は「二拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)」ですが、出雲大社は「二拝四拍手一礼」です。出雲大社の例大祭の時には「八拍手」になるそうです・・・】

【う~ん、なんかね、遠くから見てもこの「裏山」に守られてるって感じがしますよね・・・】

【せっかくなのでお隣の博物館にやってきました。平安時代の出雲大社の復元模型の前にいた学芸員のおじさんが「この模型はクギを1本も使ってないんだよ、凄いよ!」と説明してくれましたが、「実物もクギを使ってなかったんですか?」と聞いてみましたら、「ホンモノは見たことが無いからわかりません!」だそうです・・・】

【博物館はあまり本気じゃなかったんですけど、発掘された358本の宝剣(全部国宝)とかキラキラ輝いてて凄かったです。さて、出雲大社の入り口は勢溜(せいだまり)と言いますが、参道から上がってきてまた神社に下っていくという一番高い所にあります。普通は本殿に向かって上がっていくのでちょっと不思議な地形です・・・】

【せっかく出雲に来たので名物の出雲そばですかね、甘めのお汁で柔らかいおそばを食べるという、信州のおそばとはだいぶ違います。奥出雲では稲や麦があまり育たなかったので、四国の山奥と同じように古くから蕎麦文化が定着していたようです・・・】

【さて、いっぺん治まった雨風が勢いを増してきましたが、温泉津温泉まで走ってきました。集落の入り口の駐車場に停めて歩こうかと思いましたが、とても傘なしで歩ける状態では無かったので、心細くなる細い道を入ってやっと駐車場を見つけました・・・】

【温泉津の共同浴場は「元湯(ひとつ上の写真)」と「薬師湯」があって斜向かいに建ってます。今回はモダンな建物の薬師湯の方に入ってみました。手前の旧館は現在は喫茶店として使われていますが、大正初期の建築だそうです・・・】

【張り出しているのは展望室ですかね。浴室は5~6人も入ればいっぱいのコロッケ型の湯船がひとつ、カルシウムの湯ノ花がへばりついて鍾乳洞の池のようになってました。お湯は加水も冷却もしていない源泉そのままだそうです・・・】

【下から見たときに張り出していた場所は休憩所になっていました。階段や床はキレイに磨かれていましたが、ギッシギシの場所もあって階段はちょっと怖かったです・・・】

【でもね、そこら中の説明とかちょっと自慢しすぎな感じ(西日本の温泉に多い?)がします。例えスバラシイお湯の温泉だとしても、温泉の価値は入った人それぞれが決めることだと思います・・・(温泉津がぴらにあにとっていいお湯だったのは間違いありません)】

【温泉津は温泉だけでなく、石見銀山の銀鉱石の積み出し港としても栄えた町です。また、焼き物の産地としても有名で、赤瓦(石州瓦)の町並みも天気がよかったら歩いてみたかったですね・・・】

【温泉津温泉街のさらに奥、狭くて怖いトンネルを抜けると「沖泊」という入り江に出ました・・・】

【ここは毛利水軍の基地として使われた港だそうです。沖泊の入り口には毛利軍が築いた鵜丸城跡と櫛山城跡が残ります・・・】

【400年ほど前には石見銀山の銀鉱石を福岡~マカオ経由でポルトガル(ヨーロッパ)まで航路が開設されていました。16世紀後期にヨーロッパで作られた「タルタリア図」という地図にも、石見は「Hiwami」という表記で書かれています・・・】

【沖泊の水深は船着き場の近くでも4~5mあるので、艀を使わずに鉱石を積み込めるので便利だったそうです・・・】

【船着き場から山へ続く集落は寂れてしまっていますが、かつては賑わいを見せていたといいます.。写真の右手斜面にある恵比須神社は500年前に建てられたそうです・・・】

【集会場みたいな建物を覗いてみたらワカメが置いてありました・・・】

【波打ち際の所々に「鼻ぐり岩」という船を繋ぐための石があって、現在でも60基ほどが残っているそうです・・・】

洗車のポイントで貰えるグッズの中にガソリン添加剤があったので見ていましたら、「よかったら軽油のもありますよ!」と店員さん。「効きますか?」と聞いてみましたら、「う~ん、どうですかねぇ。害にはならないと思いますよ!」とゆ~真っ正直なコメントに感動しました…