日付を越してしまいましたが、第62回プロムナード・コンサートのご来場、ありがとうございました。

最近は、開場前にちょっとした列ができるようになり、ありがたいことです。

10時に開演するため、準備時間が少なく、開演15分前までリハーサルをしているので、早くお越しいただいても待っていただくことになってしまうのは申し訳ないのですが…。

お帰りの時に、楽しかったと言っていただくと、また頑張ろうという気になるものです。

私自身についていえば、なんかぼぉ~っとしたまま弾いたなぁ…という感じなのですが…。

ピアノがいいからか、日ごろの練習より軽快に弾けたかな…と。

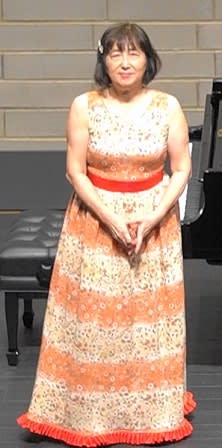

ドレス、前半は、以前着物から作ったのを、ちょっと手直しして。

最初に着た時ひどく汗をかいたので、やむなく手洗いをしたら長さが縮んだので、裾にフリルテープを足し、同色のベルトにしました。

後半は今回の新作。

布地を少し整理したいという友人からもらった布地で、さっそく作ってみたものです。

私の布地のコレクションとは違う雰囲気で、創作意欲をかき立てられたので。

模様の配置とか結構難しかったですが、透ける布だったので、ベルトにした薄紫のサテンを下地にしました。