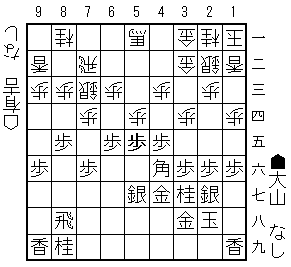

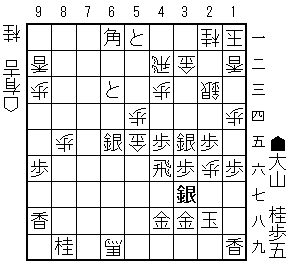

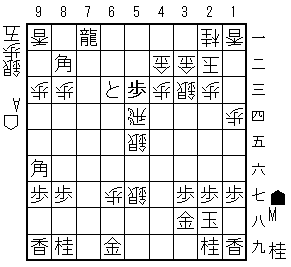

昭和52年6月、有吉道夫先生と第10回早指し選手権です。

大野流向い飛車です。大野源一先生は大山先生の兄弟子、有吉先生は大山先生の弟子ですから、木見一門つながりですね。

有吉先生が馬を作った分だけ駒得なのですが、大山先生は駒組みが自由でかなり手得しています。4手かけて馬を作っているのです。

大野先生が始めたころは穴熊はなかったのですが、この時代には穴熊にして指しやすいとわかってきた頃でしょう。

組みあがって、後手に千日手の権利があるのですから、現代の目で見れば先手作戦失敗です。

このころは形勢互角と思えば千日手にはしません。有吉先生が避け、大山先生が打開します。

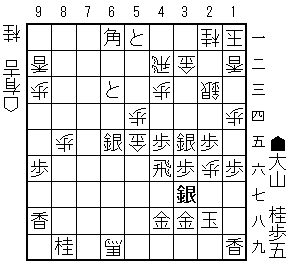

中央で駒がぶつかり

互いに戦力を集めます。

有吉先生が銀を引いて桂を跳ねるのもその一環。

桂跳ねを許してから さばくのが大山先生の良い感覚でした。ここから有利になってきます。

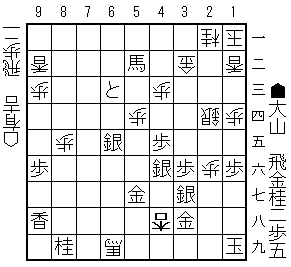

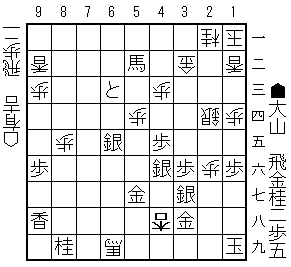

有吉先生はなにか動かねばなりません。馬をぶつけ

角交換で桂を取るのですが

桂馬を取り合えば玉頭の傷が痛いです。

馬を作っても桂を打たれ

と金を作られます。

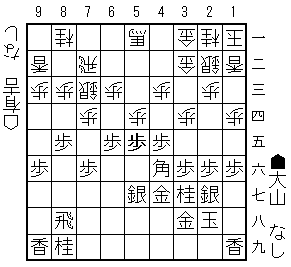

大山先生は26歩を防ぐために金を打ちます。何か不安な形ですが

馬を寄られて両取りになっても

馬取りで返して金を寄せられました。

と金で攻められていますが有吉先生の反撃。

飛車取りにも銀を埋めるのが手堅くて、逆転は遠いです。

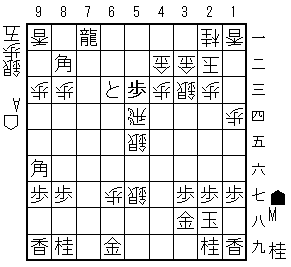

受けるなら18香くらいですが、大山先生は27桂を無視して寄せに出ます。

27歩成を含みに47香から48香成。迫られたようですが

ここで先手玉が詰めろではありません。

34桂が詰めろ。追っていけばよいです。

投了図。

大山先生の快勝譜。駒組みはともかく、中央を制圧し、桂馬を跳ねさせたあとの指し回しが見事です。有吉先生は中央を抑えられた後はまずいみたいですね。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:大山棋聖

後手:有吉道夫8段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 5六歩(57)

4 8八角成(22)

5 同 飛(28)

6 5七角打

7 6八銀(79)

8 2四角成(57)

9 4八玉(59)

10 4二玉(51)

11 3八玉(48)

12 3二玉(42)

13 5八金(69)

14 3三馬(24)

15 7七銀(68)

16 6二銀(71)

17 8六歩(87)

18 5四歩(53)

19 8五歩(86)

20 5三銀(62)

21 2八玉(38)

22 2二玉(32)

23 3八銀(39)

24 1二香(11)

25 4六歩(47)

26 1一玉(22)

27 4七金(58)

28 2二銀(31)

29 3六歩(37)

30 3一金(41)

31 1六歩(17)

32 7四歩(73)

33 3七桂(29)

34 6四銀(53)

35 6六銀(77)

36 1四歩(13)

37 2六歩(27)

38 4四馬(33)

39 2七銀(38)

40 5一金(61)

41 3八金(49)

42 4一金(51)

43 4五歩(46)

44 6二馬(44)

45 5七銀(66)

46 7二飛(82)

47 7八飛(88)

48 8二飛(72)

49 8八飛(78)

50 7二飛(82)

51 7八飛(88)

52 5一馬(62)

53 6六歩(67)

54 3三馬(51)

55 8八飛(78)

56 5一馬(33)

57 4六角打

58 9二香(91)

59 9六歩(97)

60 3二金(41)

61 6五歩(66)

62 7三銀(64)

63 5五歩(56)

64 5二飛(72)

65 5六銀(57)

66 3三馬(51)

67 5八飛(88)

68 5五歩(54)

69 同 銀(56)

70 6二銀(73)

71 5四歩打

72 7三桂(81)

73 9八香(99)

74 6五桂(73)

75 8四歩(85)

76 同 歩(83)

77 7五歩(76)

78 5三歩打

79 2五桂(37)

80 2四馬(33)

81 7四歩(75)

82 5四歩(53)

83 6六銀(55)

84 4六馬(24)

85 同 金(47)

86 2四歩(23)

87 6一角打

88 4二飛(52)

89 6五銀(66)

90 2五歩(24)

91 同 歩(26)

92 6七角打

93 8八飛(58)

94 4九角成(67)

95 2四桂打

96 2三銀(22)

97 3二桂成(24)

98 同 金(31)

99 7三歩成(74)

100 5一銀(62)

101 6三と(73)

102 5九馬(49)

103 5八金打

104 6九馬(59)

105 5二歩打

106 7九馬(69)

107 8六飛(88)

108 8五歩(84)

109 7六飛(86)

110 6九馬(79)

111 4八金(58)

112 3五歩(34)

113 5一歩成(52)

114 2六歩打

115 同 銀(27)

116 3四桂打

117 3五銀(26)

118 2七歩打

119 同 玉(28)

120 2六歩打

121 2八玉(27)

122 4六桂(34)

123 同 飛(76)

124 5五金打

125 3七銀打

126 4六金(55)

127 同 銀(35)

128 2七桂打

129 5二と(51)

130 同 飛(42)

131 2四歩(25)

132 1九桂成(27)

133 同 玉(28)

134 2四銀(23)

135 5二角成(61)

136 4七香打

137 5七金(48)

138 4八香成(47)

139 2八金(38)

140 2七歩成(26)

141 同 金(28)

142 3八成香(48)

143 3四桂打

144 2六歩打

145 2二金打

146 同 金(32)

147 同 桂成(34)

148 同 玉(11)

149 3四桂打

150 1三玉(22)

151 2三金打

152 同 玉(13)

153 2二飛打

154 3四玉(23)

155 3二飛成(22)

156 投了

まで155手で先手の勝ち

大野流向い飛車です。大野源一先生は大山先生の兄弟子、有吉先生は大山先生の弟子ですから、木見一門つながりですね。

有吉先生が馬を作った分だけ駒得なのですが、大山先生は駒組みが自由でかなり手得しています。4手かけて馬を作っているのです。

大野先生が始めたころは穴熊はなかったのですが、この時代には穴熊にして指しやすいとわかってきた頃でしょう。

組みあがって、後手に千日手の権利があるのですから、現代の目で見れば先手作戦失敗です。

このころは形勢互角と思えば千日手にはしません。有吉先生が避け、大山先生が打開します。

中央で駒がぶつかり

互いに戦力を集めます。

有吉先生が銀を引いて桂を跳ねるのもその一環。

桂跳ねを許してから さばくのが大山先生の良い感覚でした。ここから有利になってきます。

有吉先生はなにか動かねばなりません。馬をぶつけ

角交換で桂を取るのですが

桂馬を取り合えば玉頭の傷が痛いです。

馬を作っても桂を打たれ

と金を作られます。

大山先生は26歩を防ぐために金を打ちます。何か不安な形ですが

馬を寄られて両取りになっても

馬取りで返して金を寄せられました。

と金で攻められていますが有吉先生の反撃。

飛車取りにも銀を埋めるのが手堅くて、逆転は遠いです。

受けるなら18香くらいですが、大山先生は27桂を無視して寄せに出ます。

27歩成を含みに47香から48香成。迫られたようですが

ここで先手玉が詰めろではありません。

34桂が詰めろ。追っていけばよいです。

投了図。

大山先生の快勝譜。駒組みはともかく、中央を制圧し、桂馬を跳ねさせたあとの指し回しが見事です。有吉先生は中央を抑えられた後はまずいみたいですね。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:大山棋聖

後手:有吉道夫8段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 5六歩(57)

4 8八角成(22)

5 同 飛(28)

6 5七角打

7 6八銀(79)

8 2四角成(57)

9 4八玉(59)

10 4二玉(51)

11 3八玉(48)

12 3二玉(42)

13 5八金(69)

14 3三馬(24)

15 7七銀(68)

16 6二銀(71)

17 8六歩(87)

18 5四歩(53)

19 8五歩(86)

20 5三銀(62)

21 2八玉(38)

22 2二玉(32)

23 3八銀(39)

24 1二香(11)

25 4六歩(47)

26 1一玉(22)

27 4七金(58)

28 2二銀(31)

29 3六歩(37)

30 3一金(41)

31 1六歩(17)

32 7四歩(73)

33 3七桂(29)

34 6四銀(53)

35 6六銀(77)

36 1四歩(13)

37 2六歩(27)

38 4四馬(33)

39 2七銀(38)

40 5一金(61)

41 3八金(49)

42 4一金(51)

43 4五歩(46)

44 6二馬(44)

45 5七銀(66)

46 7二飛(82)

47 7八飛(88)

48 8二飛(72)

49 8八飛(78)

50 7二飛(82)

51 7八飛(88)

52 5一馬(62)

53 6六歩(67)

54 3三馬(51)

55 8八飛(78)

56 5一馬(33)

57 4六角打

58 9二香(91)

59 9六歩(97)

60 3二金(41)

61 6五歩(66)

62 7三銀(64)

63 5五歩(56)

64 5二飛(72)

65 5六銀(57)

66 3三馬(51)

67 5八飛(88)

68 5五歩(54)

69 同 銀(56)

70 6二銀(73)

71 5四歩打

72 7三桂(81)

73 9八香(99)

74 6五桂(73)

75 8四歩(85)

76 同 歩(83)

77 7五歩(76)

78 5三歩打

79 2五桂(37)

80 2四馬(33)

81 7四歩(75)

82 5四歩(53)

83 6六銀(55)

84 4六馬(24)

85 同 金(47)

86 2四歩(23)

87 6一角打

88 4二飛(52)

89 6五銀(66)

90 2五歩(24)

91 同 歩(26)

92 6七角打

93 8八飛(58)

94 4九角成(67)

95 2四桂打

96 2三銀(22)

97 3二桂成(24)

98 同 金(31)

99 7三歩成(74)

100 5一銀(62)

101 6三と(73)

102 5九馬(49)

103 5八金打

104 6九馬(59)

105 5二歩打

106 7九馬(69)

107 8六飛(88)

108 8五歩(84)

109 7六飛(86)

110 6九馬(79)

111 4八金(58)

112 3五歩(34)

113 5一歩成(52)

114 2六歩打

115 同 銀(27)

116 3四桂打

117 3五銀(26)

118 2七歩打

119 同 玉(28)

120 2六歩打

121 2八玉(27)

122 4六桂(34)

123 同 飛(76)

124 5五金打

125 3七銀打

126 4六金(55)

127 同 銀(35)

128 2七桂打

129 5二と(51)

130 同 飛(42)

131 2四歩(25)

132 1九桂成(27)

133 同 玉(28)

134 2四銀(23)

135 5二角成(61)

136 4七香打

137 5七金(48)

138 4八香成(47)

139 2八金(38)

140 2七歩成(26)

141 同 金(28)

142 3八成香(48)

143 3四桂打

144 2六歩打

145 2二金打

146 同 金(32)

147 同 桂成(34)

148 同 玉(11)

149 3四桂打

150 1三玉(22)

151 2三金打

152 同 玉(13)

153 2二飛打

154 3四玉(23)

155 3二飛成(22)

156 投了

まで155手で先手の勝ち

20161204今日の一手

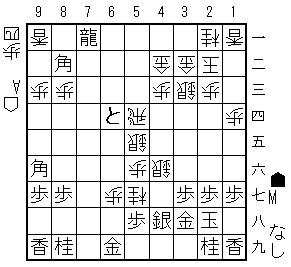

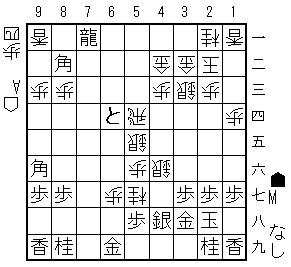

10月29日の名南将棋大会から、IさんとNさんの対局です。形勢判断と次の一手を考えてください。

一昨日の一手の回答

☆ 形勢判断をします。

銀歩歩と角の交換ですが、と金と竜を作っていますから先手の駒得です。

玉の堅さは後手のほうが堅いです。

(相手の囲いに迫っているものだけ数えて)先手の攻め駒は71竜1枚。

後手の攻め駒は57桂1枚。

総合すれば互角です。

☆ 大局観として

これから寄せ合いに移行しようかというころです。後手は82角で46銀取りになったので55銀打としました。重い手なんですが、確実に攻めようとしたわけです。

後手のねらいは69桂成あるいは49桂成で、先手の囲いの金銀をはがそうとしています。まずはその筋を受けられるかどうかを考えます。持ち駒の銀を使わせたので受けやすくはなったのですが。

攻めるとしたら52と ですね。96角と 63と が働きます。でも今は取られるので52に利きを増やす手を考えます。

この図を見て、後手の中央の駒(54飛55銀46銀56歩)が団子になっていますが、厚みがあります。後で先手玉を攻められた時に16歩から17玉と逃げたいのですが、それ以上は上に逃げだすことができません。後手玉は13玉~24玉あるいは33玉のルートで逃げ出しやすいので、終盤の逆転を食らいそう。ですからとても難しい図なのです。

△ 実戦は59金でした。

金取りを避ける自然な手です。ですが68歩成同金とされるのが癪で、49桂成

48成桂同金59銀が見えていますね。実戦では39銀同成桂同玉36歩

と上から攻められて危なくなりました。以下は47歩37歩成46歩38と同玉36銀37歩47金

という調子で攻められて、左翼に逃げだしたものの逃げきれなくて後手の勝ちです。後手玉に手がついていないので、遅い攻めでも切れなければよいわけです。

49桂成の時に47歩はだめなのか?

というとそうではなく、48成桂同金59銀38金(ここで47銀成と捨てるのもある)68銀成46歩

となります。銀桂を持ったのですが、普通の寄せ合いでは負けそうなので、58成銀に45銀57歩成54銀47金

61飛31歩55馬38金同玉48成銀28玉47と16歩

中央の飛銀を取り切って、34桂のねらいがあります。後手は3枚の攻めですが、先手玉が裸なので受けきりは不可能、難しい寄せ合いです。中段に逃げ出せれば勝てるのですが、後手も阻止しながら寄せを狙うでしょう。

△ 自然な手はもう一つあって57歩です。

と言っても57歩成同銀同銀(成か不成か)で銀桂交換なのですが、57銀成なら46桂

がぴったりです。

57銀不成に53歩

1歩持ったのでこれで寄せ合いを狙います。46銀上52と47銀打

という寄せ合いです。39金48銀不成同金同銀成42と同銀46角成

後手にうまい攻め方がなくて、この順は先手は駒得できます。47金45馬38金18玉57飛成34桂33玉に39銀

という詰めろ逃れがあって、これは先手の勝ち。後手に変化の余地があるものの、一つでも先手勝ちになる筋があるのは心強いです。

△ 寄せ合いなら61竜くらい

69桂成52と同金同角成68歩成41馬42金打85馬

とするのが想定図。金を打たせて58と を防いで、という指し方です。でもまだ67歩からのゆっくりした攻めがあります。

また、52と を取らないで68歩成

とされると、42と同銀45金51金・・・という変化もあり、互角です。

○ この場合61竜よりも62竜のほうが得で

後手玉を攻めるなら2段目のほうが働いています。69桂成52と同金同角成

の時に43馬がありますね。42金打85馬

とすれば1手儲けたようなもので、45金と67馬を見て先手有利です。

× ほかの攻めとしては55角成として

55同銀なら45銀

で飛車を逃げて52と が実現します。

55角成には同飛で41銀

69桂成52と41金同と68歩成31金49銀

角を切って銀を手持ちにしたので先手の攻撃力が上がったのですが、後手も角金銀を手にして寄せ合いです。

でも後手玉は上部に逃げ出せて、先手玉は端を突いていない、という状況ですから後手が勝ちやすいです。

○ 他には64と が気が付きにくい好手で

64同飛は同角成同銀61飛

31歩に64飛成69桂成67竜、で後手の攻めが無くなります。

64同銀には63角成

で、これも64の銀を味よく取れそうです。

64とに44飛と逃げれば65と

これも銀を取って楽勝です。

いろいろな変化を見ましたが、後手の中央の駒を取ってしまえば後で先手玉が上部に逃げ出しやすくなって、寄せ合いでも勝てるのです。後で45銀とか45金とか打つ変化、それに64とからの変化です。

実戦の59金でも、割打ちを打たれても47歩から46の銀を取り、45銀から中央の飛銀を取り切れば勝機があったと思います。

57同歩の変化は選びにくいですが、後に46角成とできるのであれば勝ち筋があります。

シンプルな寄せ合いなら61竜よりも62竜が良いのですが、金を手に入れて45金を狙いにします。

後で勝てそうな形を想定して、そこにもっていくような変化を選ぶというのは高度なテクニックで、それこそ大局観をフル活用したものなのですが、問題図では寄せ合いは負けそうだなあ(後手玉が堅いし端に逃げられる)と感じたら、中段に逃げ出せるようにならないか、後手の中央の駒を取れないか、と考えるわけです。

実戦の順も、Mさんは玉を左に逃げだしたら勝てるのではないか、と考えたのでしょう。(この場合は後手の中央の駒が働くのでうまくはなかったのですが。)

10月29日の名南将棋大会から、IさんとNさんの対局です。形勢判断と次の一手を考えてください。

一昨日の一手の回答

☆ 形勢判断をします。

銀歩歩と角の交換ですが、と金と竜を作っていますから先手の駒得です。

玉の堅さは後手のほうが堅いです。

(相手の囲いに迫っているものだけ数えて)先手の攻め駒は71竜1枚。

後手の攻め駒は57桂1枚。

総合すれば互角です。

☆ 大局観として

これから寄せ合いに移行しようかというころです。後手は82角で46銀取りになったので55銀打としました。重い手なんですが、確実に攻めようとしたわけです。

後手のねらいは69桂成あるいは49桂成で、先手の囲いの金銀をはがそうとしています。まずはその筋を受けられるかどうかを考えます。持ち駒の銀を使わせたので受けやすくはなったのですが。

攻めるとしたら52と ですね。96角と 63と が働きます。でも今は取られるので52に利きを増やす手を考えます。

この図を見て、後手の中央の駒(54飛55銀46銀56歩)が団子になっていますが、厚みがあります。後で先手玉を攻められた時に16歩から17玉と逃げたいのですが、それ以上は上に逃げだすことができません。後手玉は13玉~24玉あるいは33玉のルートで逃げ出しやすいので、終盤の逆転を食らいそう。ですからとても難しい図なのです。

△ 実戦は59金でした。

金取りを避ける自然な手です。ですが68歩成同金とされるのが癪で、49桂成

48成桂同金59銀が見えていますね。実戦では39銀同成桂同玉36歩

と上から攻められて危なくなりました。以下は47歩37歩成46歩38と同玉36銀37歩47金

という調子で攻められて、左翼に逃げだしたものの逃げきれなくて後手の勝ちです。後手玉に手がついていないので、遅い攻めでも切れなければよいわけです。

49桂成の時に47歩はだめなのか?

というとそうではなく、48成桂同金59銀38金(ここで47銀成と捨てるのもある)68銀成46歩

となります。銀桂を持ったのですが、普通の寄せ合いでは負けそうなので、58成銀に45銀57歩成54銀47金

61飛31歩55馬38金同玉48成銀28玉47と16歩

中央の飛銀を取り切って、34桂のねらいがあります。後手は3枚の攻めですが、先手玉が裸なので受けきりは不可能、難しい寄せ合いです。中段に逃げ出せれば勝てるのですが、後手も阻止しながら寄せを狙うでしょう。

△ 自然な手はもう一つあって57歩です。

と言っても57歩成同銀同銀(成か不成か)で銀桂交換なのですが、57銀成なら46桂

がぴったりです。

57銀不成に53歩

1歩持ったのでこれで寄せ合いを狙います。46銀上52と47銀打

という寄せ合いです。39金48銀不成同金同銀成42と同銀46角成

後手にうまい攻め方がなくて、この順は先手は駒得できます。47金45馬38金18玉57飛成34桂33玉に39銀

という詰めろ逃れがあって、これは先手の勝ち。後手に変化の余地があるものの、一つでも先手勝ちになる筋があるのは心強いです。

△ 寄せ合いなら61竜くらい

69桂成52と同金同角成68歩成41馬42金打85馬

とするのが想定図。金を打たせて58と を防いで、という指し方です。でもまだ67歩からのゆっくりした攻めがあります。

また、52と を取らないで68歩成

とされると、42と同銀45金51金・・・という変化もあり、互角です。

○ この場合61竜よりも62竜のほうが得で

後手玉を攻めるなら2段目のほうが働いています。69桂成52と同金同角成

の時に43馬がありますね。42金打85馬

とすれば1手儲けたようなもので、45金と67馬を見て先手有利です。

× ほかの攻めとしては55角成として

55同銀なら45銀

で飛車を逃げて52と が実現します。

55角成には同飛で41銀

69桂成52と41金同と68歩成31金49銀

角を切って銀を手持ちにしたので先手の攻撃力が上がったのですが、後手も角金銀を手にして寄せ合いです。

でも後手玉は上部に逃げ出せて、先手玉は端を突いていない、という状況ですから後手が勝ちやすいです。

○ 他には64と が気が付きにくい好手で

64同飛は同角成同銀61飛

31歩に64飛成69桂成67竜、で後手の攻めが無くなります。

64同銀には63角成

で、これも64の銀を味よく取れそうです。

64とに44飛と逃げれば65と

これも銀を取って楽勝です。

いろいろな変化を見ましたが、後手の中央の駒を取ってしまえば後で先手玉が上部に逃げ出しやすくなって、寄せ合いでも勝てるのです。後で45銀とか45金とか打つ変化、それに64とからの変化です。

実戦の59金でも、割打ちを打たれても47歩から46の銀を取り、45銀から中央の飛銀を取り切れば勝機があったと思います。

57同歩の変化は選びにくいですが、後に46角成とできるのであれば勝ち筋があります。

シンプルな寄せ合いなら61竜よりも62竜が良いのですが、金を手に入れて45金を狙いにします。

後で勝てそうな形を想定して、そこにもっていくような変化を選ぶというのは高度なテクニックで、それこそ大局観をフル活用したものなのですが、問題図では寄せ合いは負けそうだなあ(後手玉が堅いし端に逃げられる)と感じたら、中段に逃げ出せるようにならないか、後手の中央の駒を取れないか、と考えるわけです。

実戦の順も、Mさんは玉を左に逃げだしたら勝てるのではないか、と考えたのでしょう。(この場合は後手の中央の駒が働くのでうまくはなかったのですが。)