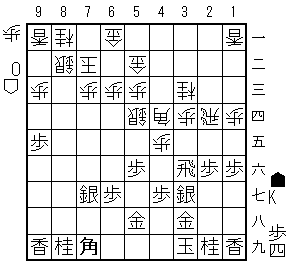

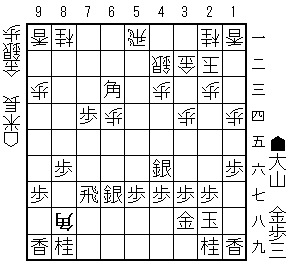

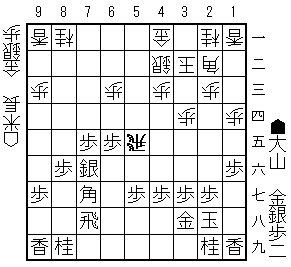

昭和52年11月、米長邦雄先生と第4回名将戦です。

これも米長の将棋にあったはず。

大山先生の中飛車で、48銀は少し珍しい手です。ツノ銀にするなら結果は一緒なのですが、中央が厚い代わりに固く囲えません。

米長先生は53金戦法。

大山先生は三間飛車にするのですが、このとき48銀が中央に厚いという判断です。78金も十分考慮に値しましたが。

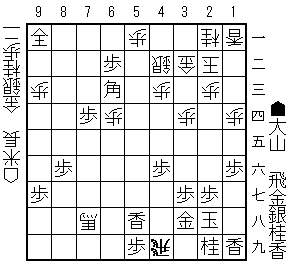

金美濃は美濃囲いよりも1手余計にかかるので、57金の形にしておいてこの56歩を同金と取るのが間に合いませんでした。小さな差ですが米長先生は少し手ごたえがあったか。

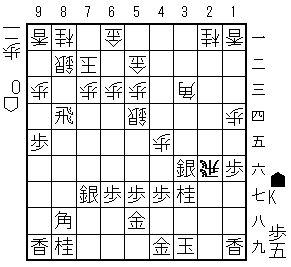

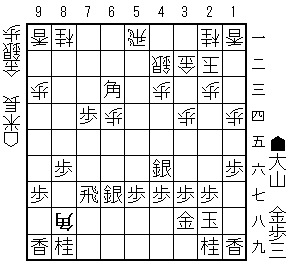

金を中央に使えました。

76銀と55金の差があるので、歩損は気にせず強く駒を交換に行きます。

中央を狙い

金銀を交換。大山先生はこの飛車を取りにくいので

角交換から角を打ち込んでけん制です。

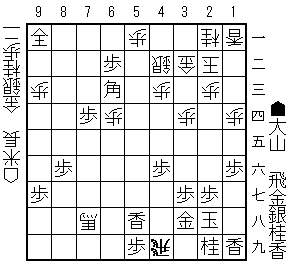

67銀は良さそうな手ですが、74歩はどうなんでしょう。寄せ合いにして勝とうとしているのですが、先手玉が薄いので、馬を作ってゆっくり指すべきなのでしょう。持ち駒の金もどこかに埋めてしまいたいと思ってしまいます。

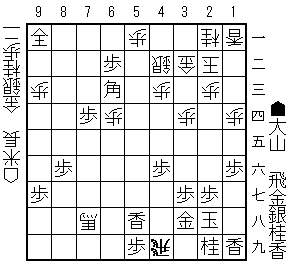

米長先生は角を打ち込み

73歩成を許さずに飛車を攻めます。

銀を捨てて桂を取り

重くても銀を取り返します。

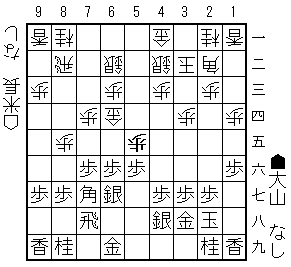

大山先生は駒損なので飛車をいじめます。

米長先生は飛車を捨てて46の銀を狙って寄せに入ろうとします。こういう展開は先に攻める後手のペース。

受けられてもしがみついておきます。攻め駒は4枚あるので困らないはず。

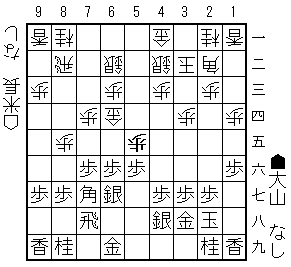

大山先生は後手玉を寄せる態勢にないので、受けて手を延ばすしかありません。千日手のようですが、金銀が入れ替わると48が空いてしまうので

飛車を取らせます。どうせ受けるのならここで39金打ちかと思うのですが

飛車を打たせて

捕獲します。でも飛車をもう一枚持っても後手玉を寄せられないなら、その意味は薄いです。

大山先生が寄せの態勢に持っていけるかどうか。

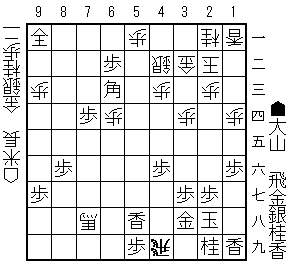

結構迫っている感じなのですが、この桂を食いちぎられて

後手玉が遠いですね。相変わらず米長先生が有利です。

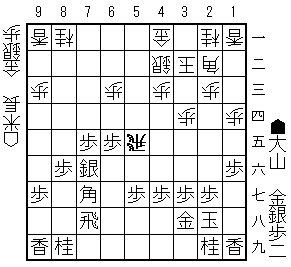

この金打が手堅く

桂馬を取れば再び攻め駒は4枚。わかりやすくなってきました。

米長先生は端を手抜いて香を打ちます。先手が歩切れなので受けにくい。

角を使わせて角の頭を攻めます。

角はすぐに取らないで頭を攻めます。

桂を入手し、銀を打たせてから

角を取って、桂馬の筋で

投了図。

後手をもって、小駒だけでも上から攻めて寄せる、というのを学べます。自玉の堅さに注意して、時に手を戻しながら確実に寄せる、そういう呼吸がいいんですね。

このところ大山先生が自分から動いて、それでよさそうにも思えるけれど実は悪くしている、というのが続いています。悪手に見えないけれど、いつもなら受けるところを攻めている、という感じで、スランプなのでしょうか。

これも米長の将棋にあったはず。

大山先生の中飛車で、48銀は少し珍しい手です。ツノ銀にするなら結果は一緒なのですが、中央が厚い代わりに固く囲えません。

米長先生は53金戦法。

大山先生は三間飛車にするのですが、このとき48銀が中央に厚いという判断です。78金も十分考慮に値しましたが。

金美濃は美濃囲いよりも1手余計にかかるので、57金の形にしておいてこの56歩を同金と取るのが間に合いませんでした。小さな差ですが米長先生は少し手ごたえがあったか。

金を中央に使えました。

76銀と55金の差があるので、歩損は気にせず強く駒を交換に行きます。

中央を狙い

金銀を交換。大山先生はこの飛車を取りにくいので

角交換から角を打ち込んでけん制です。

67銀は良さそうな手ですが、74歩はどうなんでしょう。寄せ合いにして勝とうとしているのですが、先手玉が薄いので、馬を作ってゆっくり指すべきなのでしょう。持ち駒の金もどこかに埋めてしまいたいと思ってしまいます。

米長先生は角を打ち込み

73歩成を許さずに飛車を攻めます。

銀を捨てて桂を取り

重くても銀を取り返します。

大山先生は駒損なので飛車をいじめます。

米長先生は飛車を捨てて46の銀を狙って寄せに入ろうとします。こういう展開は先に攻める後手のペース。

受けられてもしがみついておきます。攻め駒は4枚あるので困らないはず。

大山先生は後手玉を寄せる態勢にないので、受けて手を延ばすしかありません。千日手のようですが、金銀が入れ替わると48が空いてしまうので

飛車を取らせます。どうせ受けるのならここで39金打ちかと思うのですが

飛車を打たせて

捕獲します。でも飛車をもう一枚持っても後手玉を寄せられないなら、その意味は薄いです。

大山先生が寄せの態勢に持っていけるかどうか。

結構迫っている感じなのですが、この桂を食いちぎられて

後手玉が遠いですね。相変わらず米長先生が有利です。

この金打が手堅く

桂馬を取れば再び攻め駒は4枚。わかりやすくなってきました。

米長先生は端を手抜いて香を打ちます。先手が歩切れなので受けにくい。

角を使わせて角の頭を攻めます。

角はすぐに取らないで頭を攻めます。

桂を入手し、銀を打たせてから

角を取って、桂馬の筋で

投了図。

後手をもって、小駒だけでも上から攻めて寄せる、というのを学べます。自玉の堅さに注意して、時に手を戻しながら確実に寄せる、そういう呼吸がいいんですね。

このところ大山先生が自分から動いて、それでよさそうにも思えるけれど実は悪くしている、というのが続いています。悪手に見えないけれど、いつもなら受けるところを攻めている、という感じで、スランプなのでしょうか。