昭和52年7月、有吉道夫先生と第16期十段戦です。

大山先生の先手三間飛車、有吉先生は74歩と突いたのに持久戦で

大山先生の先手三間飛車、有吉先生は74歩と突いたのに持久戦で

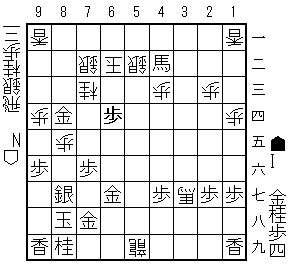

大山先生は59角で42角を誘い、77角と戻して22玉の小鬢(こびん)を狙います。

37桂はその一環なのですが、隙ありとみて有吉先生が仕掛けます。

82飛にはひもがついているので77角成はある筋で

飛角総交換の後で35歩が有吉先生のねらいでした。47銀では79飛が先手で入ります。

大山先生の89飛は飛車打ちを先手で避けようとしたもの。でも構わず36歩でした。

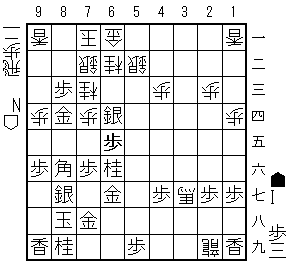

これでほぼ損得なしになります。どちらの玉が堅いかの判断ですが

79飛に59銀と使うと横からは堅くても玉頭方面が不安です。61角は美濃囲い攻略の筋。桂を手に入れて34桂の筋も残ります。

有吉先生の34角は、43角成と後の34桂を両方防いだものですが、大山先生は26歩と催促。これが危険でした。

この35桂は攻めのようですが、後手の35桂を防ぐ意味もあります。先着して有利だと見たのですが

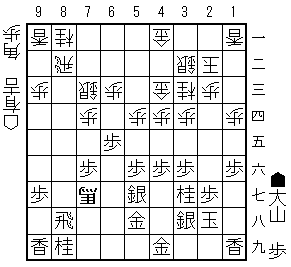

33金に34角成同衾43桂成としたいところ。でも後手から35桂が厳しい筋(27銀と捨ててから35桂か)なので指しきれず、81竜でした。

でも52桂と受けられると61角の効果がありません。有吉先生から反撃です。

なんだか受けにくいです。59銀と引くのではバカらしいのですが、38玉が敗着で

頓死してしまいました。

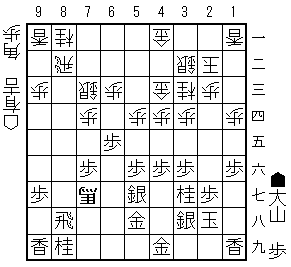

有吉先生がうまく仕掛けたということはあるのですが、大山先生が冴えませんでした。左美濃で玉の囲いが同じようになると小さな差で優劣がわかれやすくて、少し悪くなってからは有吉先生が有利をキープ、まだまだと思っていたらあっさり終わりました。

玉頭の攻防を見ておけばいいでしょう。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:大山棋聖

後手:有吉道夫8段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 5六歩(57)

4 5四歩(53)

5 7八飛(28)

6 8五歩(84)

7 7七角(88)

8 3四歩(33)

9 6六歩(67)

10 6二銀(71)

11 6八銀(79)

12 4二玉(51)

13 4八玉(59)

14 3二玉(42)

15 3八玉(48)

16 7四歩(73)

17 2八玉(38)

18 5二金(61)

19 3八銀(39)

20 3三角(22)

21 5七銀(68)

22 4四歩(43)

23 5八金(69)

24 2二玉(32)

25 1六歩(17)

26 1四歩(13)

27 5九角(77)

28 4二角(33)

29 6五歩(66)

30 7三銀(62)

31 7七角(59)

32 4三金(52)

33 4六歩(47)

34 3三桂(21)

35 3六歩(37)

36 3二銀(31)

37 3七桂(29)

38 8六歩(85)

39 同 歩(87)

40 同 角(42)

41 8八飛(78)

42 7七角成(86)

43 8二飛成(88)

44 同 銀(73)

45 7七桂(89)

46 3五歩(34)

47 8九飛打

48 3六歩(35)

49 8二飛成(89)

50 3七歩成(36)

51 同 銀(38)

52 2五桂(33)

53 3八歩打

54 7九飛打

55 5九銀打

56 7七飛成(79)

57 6一角打

58 3四角打

59 2六歩(27)

60 3七桂成(25)

61 同 歩(38)

62 7八龍(77)

63 3五桂打

64 3三金(43)

65 8一龍(82)

66 5二桂打

67 6四歩(65)

68 2四金(33)

69 2七桂打

70 4七桂打

71 6八銀(59)

72 6九龍(78)

73 3八玉(28)

74 2九銀打

75 4八玉(38)

76 4九龍(69)

77 投了

まで76手で後手の勝ち

大山先生の先手三間飛車、有吉先生は74歩と突いたのに持久戦で

大山先生の先手三間飛車、有吉先生は74歩と突いたのに持久戦で

大山先生は59角で42角を誘い、77角と戻して22玉の小鬢(こびん)を狙います。

37桂はその一環なのですが、隙ありとみて有吉先生が仕掛けます。

82飛にはひもがついているので77角成はある筋で

飛角総交換の後で35歩が有吉先生のねらいでした。47銀では79飛が先手で入ります。

大山先生の89飛は飛車打ちを先手で避けようとしたもの。でも構わず36歩でした。

これでほぼ損得なしになります。どちらの玉が堅いかの判断ですが

79飛に59銀と使うと横からは堅くても玉頭方面が不安です。61角は美濃囲い攻略の筋。桂を手に入れて34桂の筋も残ります。

有吉先生の34角は、43角成と後の34桂を両方防いだものですが、大山先生は26歩と催促。これが危険でした。

この35桂は攻めのようですが、後手の35桂を防ぐ意味もあります。先着して有利だと見たのですが

33金に34角成同衾43桂成としたいところ。でも後手から35桂が厳しい筋(27銀と捨ててから35桂か)なので指しきれず、81竜でした。

でも52桂と受けられると61角の効果がありません。有吉先生から反撃です。

なんだか受けにくいです。59銀と引くのではバカらしいのですが、38玉が敗着で

頓死してしまいました。

有吉先生がうまく仕掛けたということはあるのですが、大山先生が冴えませんでした。左美濃で玉の囲いが同じようになると小さな差で優劣がわかれやすくて、少し悪くなってからは有吉先生が有利をキープ、まだまだと思っていたらあっさり終わりました。

玉頭の攻防を見ておけばいいでしょう。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:大山棋聖

後手:有吉道夫8段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 5六歩(57)

4 5四歩(53)

5 7八飛(28)

6 8五歩(84)

7 7七角(88)

8 3四歩(33)

9 6六歩(67)

10 6二銀(71)

11 6八銀(79)

12 4二玉(51)

13 4八玉(59)

14 3二玉(42)

15 3八玉(48)

16 7四歩(73)

17 2八玉(38)

18 5二金(61)

19 3八銀(39)

20 3三角(22)

21 5七銀(68)

22 4四歩(43)

23 5八金(69)

24 2二玉(32)

25 1六歩(17)

26 1四歩(13)

27 5九角(77)

28 4二角(33)

29 6五歩(66)

30 7三銀(62)

31 7七角(59)

32 4三金(52)

33 4六歩(47)

34 3三桂(21)

35 3六歩(37)

36 3二銀(31)

37 3七桂(29)

38 8六歩(85)

39 同 歩(87)

40 同 角(42)

41 8八飛(78)

42 7七角成(86)

43 8二飛成(88)

44 同 銀(73)

45 7七桂(89)

46 3五歩(34)

47 8九飛打

48 3六歩(35)

49 8二飛成(89)

50 3七歩成(36)

51 同 銀(38)

52 2五桂(33)

53 3八歩打

54 7九飛打

55 5九銀打

56 7七飛成(79)

57 6一角打

58 3四角打

59 2六歩(27)

60 3七桂成(25)

61 同 歩(38)

62 7八龍(77)

63 3五桂打

64 3三金(43)

65 8一龍(82)

66 5二桂打

67 6四歩(65)

68 2四金(33)

69 2七桂打

70 4七桂打

71 6八銀(59)

72 6九龍(78)

73 3八玉(28)

74 2九銀打

75 4八玉(38)

76 4九龍(69)

77 投了

まで76手で後手の勝ち