後手番大山先生の手を考えます。

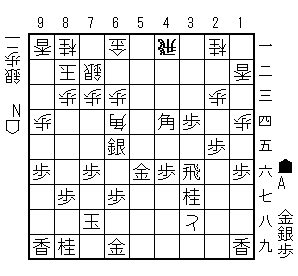

第1問

角を打ち込まれました。馬作りは防ぎにくいですが。

A 64角 B 44角 C 62角

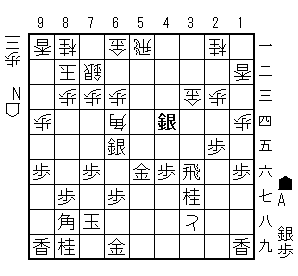

第2問

これが大山先生のねらっていた手です。

A 24同歩 B 61飛 C 25桂

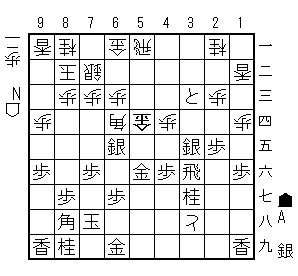

第3問

寄せの手順を考えましょう。

A 32飛 B 85桂打 C 77同角成

第4問

合駒は?

A 92銀 B 92金 C 81玉

後手番大山先生の手を考えます。

第1問

角を打ち込まれました。馬作りは防ぎにくいですが。

A 64角 B 44角 C 62角

第2問

これが大山先生のねらっていた手です。

A 24同歩 B 61飛 C 25桂

第3問

寄せの手順を考えましょう。

A 32飛 B 85桂打 C 77同角成

第4問

合駒は?

A 92銀 B 92金 C 81玉

今日の棋譜20190405

昭和41年1月、二上達也先生と第4期十段戦第7局です。

大山先生の向い飛車です。

二上先生は右桂を跳ねても仕掛けられません。二枚銀で待つのですが、中央が厚いので55歩同歩同角というのも指しにくいし

66角を出ても84角とは取りにくい(65歩48銀に45歩か64銀とされる)です。

かなり手待ちをして、ようやく仕掛けられるようになりました。

これで馬を作れます。

馬を作られても大山先生は1歩得ですし、44角も好位置です。77桂と受けさせると後の桂頭攻めが見込めます。

二上先生は2筋突破を目指すのですが、実は手順前後で77桂の前に突き捨てねばならないのでした。

大山先生は25桂。ただですが

飛車を引くと馬が死んでいます。

二上先生は角桂交換でも成桂と金を作ればひどくはないのですが

桂頭を攻められる分だけ悪いのです。

攻め合いにはなりますが

大山先生は両取りを放置して寄せに行きます。角を切り

角を打つのが厳しいです。

32銀を取って桂を打てば詰めろ。

二上先生は詰めろを逃れても受けはないです。81飛から

王手を続けますがわずかに詰みません。

ここまで。

まだ急戦定跡の整備されていないころで、振り飛車は少し楽ができました。二上先生は苦労して仕掛けたけれど、馬を殺されて少し悪く、そのまま差が縮まりませんでした。この将棋を勝っていれば二上先生の時代も作れたかもしれないのですが。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.40 棋譜ファイル ----

開始日時:1966/01/06

手合割:平手

先手:二上達也8段

後手:大山十段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 2六歩(27)

4 4四歩(43)

5 2五歩(26)

6 3三角(22)

7 4八銀(39)

8 3二銀(31)

9 5六歩(57)

10 5四歩(53)

11 5八金(49)

12 4三銀(32)

13 6八玉(59)

14 2二飛(82)

15 7八玉(68)

16 6二玉(51)

17 3六歩(37)

18 7二玉(62)

19 9六歩(97)

20 9四歩(93)

21 6八銀(79)

22 8二玉(72)

23 4六歩(47)

24 7二銀(71)

25 5七銀(68)

26 6四歩(63)

27 6八金(69)

28 7四歩(73)

29 1六歩(17)

30 1四歩(13)

31 4七銀(48)

32 6三銀(72)

33 3七桂(29)

34 7二金(61)

35 2九飛(28)

36 8四歩(83)

37 3八銀(47)

38 5二金(41)

39 4九飛(29)

40 3二飛(22)

41 4七銀(38)

42 6二金(52)

43 2九飛(49)

44 2二飛(32)

45 6六角(88)

46 7三桂(81)

47 8六歩(87)

48 6五歩(64)

49 8八角(66)

50 6一金(62)

51 4五歩(46)

52 同 歩(44)

53 3三角成(88)

54 同 桂(21)

55 5三角打

56 4四角打

57 3一角成(53)

58 6二飛(22)

59 7七桂(89)

60 5二金(61)

61 2四歩(25)

62 2五桂(33)

63 同 桂(37)

64 6一飛(62)

65 2三歩成(24)

66 3一飛(61)

67 3三桂成(25)

68 7五歩(74)

69 同 歩(76)

70 7六歩打

71 4三成桂(33)

72 同 金(52)

73 7四桂打

74 8三玉(82)

75 3二銀打

76 4六桂打

77 4八金(58)

78 7七歩成(76)

79 同 金(68)

80 同 角成(44)

81 同 玉(78)

82 4四角打

83 7八玉(77)

84 3二飛(31)

85 同 と(23)

86 7六桂打

87 5五歩(56)

88 同 角(44)

89 6六歩(67)

90 同 歩(65)

91 8一飛打

92 9二玉(83)

93 9一飛成(81)

94 同 玉(92)

95 9三香打

96 9二銀打

97 2一飛成(29)

98 7一歩打

99 4六銀(47)

100 6七金打

101 6九玉(78)

102 8九飛打

103 投了

まで102手で後手の勝ち

20190405今日の一手

2月16日の名南将棋大会から、AさんとIさんの対局です。形勢判断と次の一手を考えてください。

一昨日の一手の回答

☆ 形勢判断をします。

歩銀の交換で と金を作られています。先手の駒得です。

玉の堅さは後手のほうが堅いです。

先手の攻め駒は88角35銀65銀と持ち駒銀で4枚。

後手の攻め駒は51飛64角38と の3枚。

総合すれば少し先手有利です。

☆ 大局観として

先手の銀得でも と金を作られています。後手の と金で金銀を取られることになれば先手の駒得は消えますが、37桂との交換ならば駒得のままです。64角を取れる形ですが、56金が浮いてしまいます。中央が手薄いですね。駒得は味が悪いものです。

「駒の働き」を考えると難しくなってしまうのですが、先手の攻め駒に36飛や37桂が含まれていない(遊んでいる)のが、すっきり先手有利に見えないという原因の一つです。

方針としては、駒得なので自玉の堅さに目を向けるか、攻め駒を使って後手玉を攻略するか、ということになります。どちらが有効か具体的に考えてみましょう。

△ 64銀として角を取るのが自然に見えるかもしれませんが、56飛と金を取られます。

銀当たりと57飛成が残るので、本来はすぐに切り捨ててしまう変化ですが、65角57飛成63銀成同銀(63銀成同銀65角が良いかの比較は悩むところ)43角成72金58金打51竜

こう進めば悪くはありません。でも後手から57歩や36金があるので、駒得で喜んでいる場合ではないというのはわかるでしょう。難しい形勢です。

× 55銀打は

歩で済みそうなところですからもったいないです。角は逃げてもらえず、55同角同金47銀26飛37と

36と や57歩が厳しく、後手有利です。

△か○ 実戦は45桂と捨てました。

桂が遊んでいるから捨ててしまえというわけです。45同歩に38飛54金

と進んだなら悪くはないと思います。すっきりした桂銀交換ですから。ここで角を取るか金を取るかは悩みます。64銀同金47銀55桂同金同飛

互いに変化できるのですが、互角の展開です。

金のほうを取って54同銀ならば

54同飛55歩51飛57金打

このほうが手堅いと思います。

さて実戦では38と を取らずに22角成

としたのですが、角の空成りでは効果が薄いです。48と23馬58歩

馬を作っても働きが悪く、と金を増産されて形勢を損ねました。

△か○ 44銀とするのは自然な手で

歩切れを解消すると駒得が広がります。銀金の交換も必然でしょう。44同金同角47銀62銀

「両取り逃げるべからず」で攻め駒の数を生かして寄せ合いに出れば有望です。どこかで角を取って71角打をねらえるのです。

後手としては先の変化を避けで41飛

角を追って66角47銀

ここでも「両取り逃げるべからず」で45桂38銀成64銀同歩53桂不成

先手優勢です。

ということで後手は55銀打

が一番強い反撃です。62銀44銀51銀成同金64銀47角

激しく攻め合います。少し手を戻して54角64歩22飛62銀57金

というところでしょうか。形勢不明です。

○ 少し工夫して33歩成

33同金(33同桂でも)に44銀

と進出すると、36飛が使いやすいのです。これならば先ほどの変化と同じようなねらいで進めて優勢になりそうです。

ということで後手は33歩成を取れず54金

ここでもどう指すかは悩みますが、42と同角44銀

飛車先を通して戦うのが継続手です。65金同金57飛成32飛成

飛車の成り合いは駒得の先手が十分(金銀を打って守ることもできる)です。

△ 24歩は

取ってもらえば利かしですが、ここでは手抜かれるでしょう。54金同銀同飛55銀47銀

と進みそうです。先手がまずそうに見えますが、54銀36銀成22飛

飛車を取り合い22飛を打てば63銀成があります。52歩44角48飛58歩

1歩手に入れての44角の味が良く、こうなれば先手優勢かもしれません。

後手が55銀打に飛車を引いたら、51飛47金

と打っておいてこれからです。後手の指し手が難しいので先手が有利ではないかと思えます。

△か× 1手パスでも悪くなさそうだということがわかりました。自陣に手を入れる手を見てみます。66角は

後の57飛成を防いでいます。54金同銀同飛55銀打52飛47金

と進むならばまずまず。

嫌なのは55歩で

57金31角(64歩ねらい)75歩76銀54金

こうなると当たりの強い66角がマイナスになってしまいます。

△ 57銀と打つというのは

駒得だから自玉を固めてしまうのが良い構想です。(もう少し連結の良い場所があればというところですが。)37と同飛45桂47飛57桂成同飛

駒得は消えました。でも右桂をさばいているというのが主張です。攻める手としては24歩同歩22歩とか44銀とか55桂とかがあります。後手としては角を逃げるよりも36歩~48銀でもたれておくのでしょうか。

△ もう少し良い銀のうち場所というのは58銀なのですが48と

とされるので気が引けます。先手が悪いわけではないですがここでどう指したものか。

△ 58金は

後に47銀と打たれる傷を消しています。でも先手陣が薄くなったので、54金同銀同飛55銀打同角同金84飛

駒得は大きくなったのですが、69銀はまだ怖くないとしても27銀26飛37と もあるし、先手よしとは言い切れません。

× と言って68金48と

という手の交換は少し損をしていると思います。

☆ まとめ

本来は駒得なので先手玉を固めて待ちたいところです。あまりぴったりした手がない(歩切れと 38と の存在が関係している)ので悩ましい問題図なのでした。

少し駒得だという時に、もっと駒得をねらおうというのは疑問手の可能性が高いです。

飛車を使う33歩成が最善のようです。(だけどせっかく34歩と押さえているところなので心理的に抵抗がありますが。)

45桂同歩38飛というのも飛を使えますから有力でした。