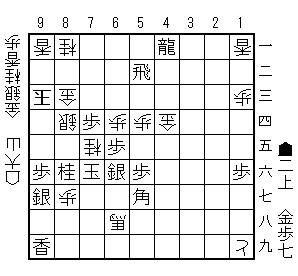

後手番大山先生の手を考えます。

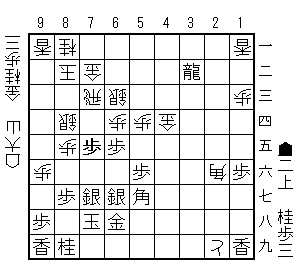

第1問

ちょっと困っている形ですが、被害を抑えます。

A 24同角 B 33金 C 33桂

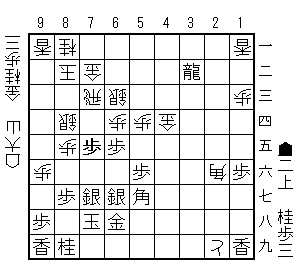

第2問

先手から見ると嫌な手です。

A 65歩 B 95桂 C 83桂

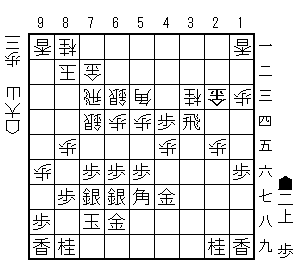

第3問

97歩でせかされています。どう攻めますか?

A 88歩 B 87歩 C 85歩

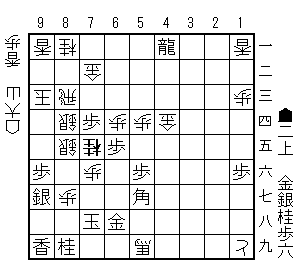

第4問

玉頭戦では厚みが大切です。

A 85歩 B 85銀 C 85銀打

第5問

しっかりと寄せて行きます。

A 75香 B 75桂 C 86桂

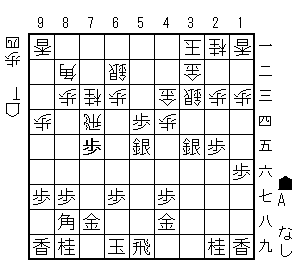

後手番大山先生の手を考えます。

第1問

ちょっと困っている形ですが、被害を抑えます。

A 24同角 B 33金 C 33桂

第2問

先手から見ると嫌な手です。

A 65歩 B 95桂 C 83桂

第3問

97歩でせかされています。どう攻めますか?

A 88歩 B 87歩 C 85歩

第4問

玉頭戦では厚みが大切です。

A 85歩 B 85銀 C 85銀打

第5問

しっかりと寄せて行きます。

A 75香 B 75桂 C 86桂

今日の棋譜20190411

昭和41年2月、二上達也先生と第7期棋聖戦第4局です。

大山先生の中飛車です。

ここで38飛ならば加藤一二三流ですが、まだその時代ではありません。

47金と上がって袖飛車にするのが古い指し方です。3筋の歩を交換して

36金からゆっくり攻めるのですが、二上先生は大山先生のほうの袖飛車を見越して飛車を戻っています。

引き角にしました。

大山先生は7筋の歩を交換して73に引きます。

二上先生は銀矢倉に組み替えますが

片矢倉にするというのが二上調か。あまり固めるのを好まないです。

大山先生の飛車が後手の左翼の守りに使えないので、2筋を攻めます。

大山先生は桂を跳ねて守りますが、どこかでほころびが出そうです。

二上先生は3筋をねらいます。飛車を寄り歩を垂らしてから

34歩を取りました。大山先生は端を攻めて

謝らせてから飛車取りで返します。43歩成34金53と 踏み込めば飛と角銀の交換ですから、その後桂香を拾われるにしても先手有利ではないかと思うのですが

飛車を引いて桂を取りに行きました。

でも と金を作られます。43と38と44と~53と も先手有利だと思うのですが

二上先生は自重しました。

4筋が受からないのでこれでもよさそうなのですが、駒得は消えていきます。

飛車を走っても追われて

と金を使われ、仕方なく26同金から

飛車を成り込むのですが金損です。でも84桂がありますね。打てばまだ先手よしだと思いますが

桂を打たずに75歩同銀76歩84銀65歩、と攻めるほうが筋は良いです。

しかしこれでは攻め駒不足でしょう。大山先生は95桂を打ち

角を成ってプレッシャーをかけます。

74桂の王手に93玉というのが大山好みです。

でも端玉には端歩、突きだせば二上先生も戦えそうです。

大山先生は継ぎ歩攻めで返します。

金を放り込むのは強引ですが

8筋を制圧してしまえば、やはり大山先生が指せるようです。

二上先生は銀をかわしますが、19香を補充されて勝ちにくい形です。

大山先生は74桂を食いちぎって75桂が攻防です。

香を打ち込み

これで詰めろ。

後手玉は詰まないので二上先生の投了となりました。

57銀右の形での大山先生からの袖飛車、というパターンはあまり見ないのですが、二上先生が銀矢倉に組み替えるというのは柔軟です。作戦勝ちになっていると思います。

手薄な2,3筋を攻めて、飛車は失っても駒得になる順を逃したのが敗因でしょう。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.40 棋譜ファイル ----

開始日時:1966/02/01

手合割:平手

先手:二上達也8段

後手:大山棋聖

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 2六歩(27)

4 4四歩(43)

5 2五歩(26)

6 3三角(22)

7 4八銀(39)

8 3二銀(31)

9 5六歩(57)

10 5四歩(53)

11 5八金(49)

12 5二飛(82)

13 6八玉(59)

14 6二玉(51)

15 7八玉(68)

16 7二玉(62)

17 9六歩(97)

18 9四歩(93)

19 6八銀(79)

20 4三銀(32)

21 3六歩(37)

22 8二玉(72)

23 4六歩(47)

24 3二金(41)

25 5七銀(48)

26 7二銀(71)

27 4七金(58)

28 6四歩(63)

29 3八飛(28)

30 7四歩(73)

31 3五歩(36)

32 同 歩(34)

33 同 飛(38)

34 3四歩打

35 3八飛(35)

36 6三銀(72)

37 2八飛(38)

38 7二飛(52)

39 7七銀(68)

40 8四歩(83)

41 1六歩(17)

42 5二銀(43)

43 7九角(88)

44 4二角(33)

45 6六歩(67)

46 7五歩(74)

47 同 歩(76)

48 同 飛(72)

49 7六歩打

50 7三飛(75)

51 6八銀(57)

52 7四銀(63)

53 6七銀(68)

54 7二金(61)

55 5七角(79)

56 8五歩(84)

57 6八金(69)

58 6三銀(52)

59 4五歩(46)

60 同 歩(44)

61 2四歩(25)

62 同 歩(23)

63 同 角(57)

64 3三桂(21)

65 5七角(24)

66 2五歩打

67 3八飛(28)

68 5三角(42)

69 4四歩打

70 9五歩(94)

71 3四飛(38)

72 9六歩(95)

73 9八歩打

74 2三金(32)

75 3九飛(34)

76 4四角(53)

77 3四歩打

78 3八歩打

79 同 飛(39)

80 2六歩(25)

81 3三歩成(34)

82 2七歩成(26)

83 4八飛(38)

84 3三金(23)

85 3六金(47)

86 2八歩打

87 4五飛(48)

88 3四金(33)

89 4七飛(45)

90 2六と(27)

91 同 金(36)

92 同 角(44)

93 4三飛成(47)

94 4四金(34)

95 3二龍(43)

96 2九歩成(28)

97 7五歩(76)

98 同 銀(74)

99 7六歩打

100 8四銀(75)

101 6五歩(66)

102 7五歩打

103 同 歩(76)

104 9五桂打

105 7六銀(67)

106 5九角成(26)

107 7四桂打

108 9三玉(82)

109 4一龍(32)

110 8三飛(73)

111 9七歩(98)

112 8六歩(85)

113 同 歩(87)

114 8五歩打

115 9六歩(97)

116 8七金打

117 同 銀(76)

118 同 桂成(95)

119 同 玉(78)

120 8六歩(85)

121 同 銀(77)

122 8五銀打

123 7七銀(86)

124 7六歩打

125 8八銀(77)

126 1九と(29)

127 7八玉(87)

128 8七歩打

129 9七銀(88)

130 7四銀(63)

131 同 歩(75)

132 7五桂打

133 6六銀打

134 7七香打

135 同 桂(89)

136 同 歩成(76)

137 同 玉(78)

138 7六銀(85)

139 同 玉(77)

140 6八馬(59)

141 9四香打

142 同 玉(93)

143 8六桂打

144 9三玉(94)

145 9四銀打

146 9二玉(93)

147 8三銀成(94)

148 同 金(72)

149 5二飛打

150 9三玉(92)

151 投了

まで150手で後手の勝ち

20190411今日の一手

2月16日の名南将棋大会から、MさんとMさんの対局です。形勢判断と次の一手を考えてください。

一昨日の一手の回答

☆ 形勢判断をします。

先手の1歩損です。持ち歩がないのでカウントします。

玉の堅さは後手のほうが堅いです。

先手の攻め駒は35銀55銀の2枚で、55銀がさばければ59飛88角も加わります。

後手の攻め駒は74飛93角の2枚。

総合すれば後手もちです。

☆ 大局観として

銀取りに34歩を打ったら93角の金取りで返されました。まずは直線的な駒の取り合い、寄せ合いはどちらの勝ち?というのを読むところです。

だめな場合は48金取りを受けます。受け方はいくつかありますが、どれが働いている受け方でしょうか。

先手としては問題図の2手前

34歩ではなく75歩を打って93角を防いでおくほうが優っていました。75同飛66角74飛44銀左

これならば玉が薄くても攻め駒の数は4枚です。作戦通りで指しやすかったと思います。

× まずは激しい順から。33歩成です。

48角成32と同玉44銀左

後手玉は詰めろです。59馬同玉39飛

玉を逃げると、68玉58金同玉78飛成

というのはどう応じても即詰ですし、詰まされなくても玉を上に追われて、後手玉の詰めろを消される手段(攻防の手)もあるから負けです。

ということで39飛に49銀の合駒、58金同玉78飛成68金

57歩同玉56歩46玉45歩同玉34金打

詰まされなくても後手に攻防の手が出てきます。

つまり銀金の取り合いは後手の1手勝ちです。

× 実戦は66銀と引きました。

42銀に38金が少しおかしな手ですが、54金55銀同金同飛49銀

銀をさばいてみたものの、後手の反撃のほうが厳しくて劣勢です。

38金では96歩から角を使いたいのですが、76歩97角77歩成

カウンターが痛くてうまくいきません。銀を引くのでは作戦負けです。

○ 66歩と受けると

42銀56飛53歩

37桂54歩44銀左同金同銀

これならば悪くはないですね。

○ 66角とぶつけると

66同角に同歩は45角が嫌味です。

なので66同角には同銀42銀

と進むのでしょう。例えば61角54飛55銀51飛83角成28角54歩

形勢は互角くらいです。

○ 角筋を避けるならば49金が一番先手玉が堅くて

34銀44銀左35銀43銀成同金11角成22銀53金44金

強く攻めやすいです。後手から58歩~57歩とか77歩とかがあるので難しいですが、作戦通り攻めています。

× 他の受け方、58飛は

後手に57歩や48角成の選択肢が残ります。飛車を移動しにくいですし、かなりの利かされです。

× 38金では

先手玉が薄いですし、58歩~57歩をすぐに決められても面白くないです。

× 57金では

銀を渡しにくいです。

× 49飛は

飛車が使えないですし、金が質駒です。

☆ まとめ

問題図で後手に角を使われてしまった

33歩成からの寄せ合いに自信がない、となれば作戦失敗だったと気が付きます。93角の前に75歩を打つのだったなあと嘆くわけですが、善後策はあります。

① 66角とぶつけて交換してしまう。

② 66歩から駒組みのやり直しはできないか。(互いの角が使いにくいが)

③ 49金と逃げて、あくまで攻めたい。

どれも角の働きに差が出ないようにしているのです。中盤では大駒の働きで形勢がわかれることも多いです。

実戦の66銀では質駒ですし、先手の攻め駒が(55銀を使えず)2枚だけになってしまいます。