このところ毎月曜日に山に出かけていたが、4日の関東甲信はどこも雨予報なので、3日に行くことにした。

人気の山は、どこも日曜日には混んでいる。低山は暑くて嫌なので、登り出しが1500m以上で、空いている山を探した。

条件に合ったのが、尾瀬の笠ヶ岳(かさがたけ、標高2058m)だった。それならば、是非オゼソウも観たいと思い、小至仏山(こしぶつさん、標高2162m)にも立ち寄る計画を立てた。

オゼソウはサクライソウ科オゼソウ属の多年草である。尾瀬の固有種ではないが、尾瀬で発見されたのでオゼソウと名付けられた。

やはりオゼソウは、尾瀬で観るに限る。至仏山や小至仏山の標高が2100m付近から咲いているが、尾瀬沼や尾瀬ヶ原では観られないので、尾瀬のハイカーでもオゼソウを知らない人が多いのではないだろうか。

【特徴】根出葉は束生し、長さ3~20cm、幅1~4mmになる線形で、7~9脈があり、縁は細かい突起がありざらつく。基部は鞘状になり、内側の葉を抱く。花茎の高さは、10~20cmになり、膜質の鱗片葉をつける。花茎は根出葉とは別に立つが、前年の枯れた葉の基部から出たもの。

花期は7~8月。花茎の上に長さ3~8cmの総状花序がつき、20~40個の花をつける。花柄は斜め上につき、長さ2~5mmになる。花被片は6個あり、帯黄白色。外花被片は長さ1.5mm、内花被片は長さ2.5mm。 雄蕊は内花被片と同長で6個あり、葯は黄色。花柱は3個あり、反り返る。果実は蒴果で長さ2.5mmの楕円形になる。

【分布】日本固有種。北海道の天塩山地、サロベツ原野、本州中部地方の至仏山、谷川岳に特産し、亜高山帯から高山帯の蛇紋岩地帯の湿った草地に生育する。

出展:ウィキペディア

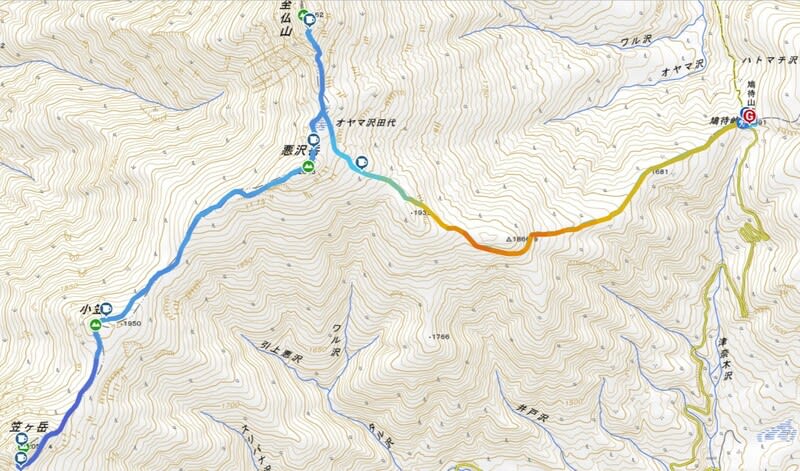

さて、今回計画したルートである。鳩待峠を出発し、先ずは小至仏山に向かいオゼソウを観る。引き返して、オヤマ沢田代の分岐を西に向かい、笠ヶ岳へ登頂する。

帰路は同じ道をオヤマ沢田代の分岐まで戻り、そのまま鳩待峠へ下山する。総距離は14km、累計標高差は980m、時間は休憩を含めて10時間で計画した。

では、出発しよう。

尾瀬戸倉からの始発のバスに乗れたので、鳩待峠には5時20分に到着した。日曜日なので早朝から人が多かったが、大半の人は尾瀬ヶ原へ向かう。

私は彼らと離れて至仏山方面へ向かい、先頭を歩く。登山道脇にお花がポツポツ現れ、写真を撮っている間に何人かに抜かれた。

スミレの仲間。keitannさんから、ミヤマツボスミレと教えていただきました。ありがとうございました。

タニギキョウ(キキョウ科タニギキョウ属)。

ズダヤクシュ(ユキノシタ科ズダヤクシュ属)。

ヤマトユキザサ(キジカクシ科ユキザサ属)。

マイヅルソウ(キジカクシ科マイヅルソウ属)。

森を抜けると南斜面が開けてくる。飛行機雲が長く伸びるのは、上空に湿気が多いためだ。また、幅広く広がるのは風が強いためだ。この晴天は長く続かないと考えた方がよい。

樹木の間から、上州武尊(じょうしゅうほたか)が見えている。

日光の山並みも見えている。そして、今日目指す笠ヶ岳も見えてきた。

正面に形のよいダケカンバが現れた。根元近くで幹が二つに分かれている。見上げてみた。

再び森の中を進む。

先ほどとは違うスミレの仲間が現れた。葉脈がはっきり出ている。keitannさんから、アカフタチツボスミレだと教えていただきました。ありがとうございました。

こちらはタカネナナカマド(バラ科ナナカマド属)。

標高が2000mに近づくと、高山植物が多く観られるようになってきた。

クモイイカリソウ(メギ科イカリソウ属)。高山帯の蛇紋岩の礫地に生える。基準標本は至仏山である。

イワイチョウ(ミツガシワ科イワイチョウ属)。亜高山帯~高山帯の雪田跡や湿地に生える。この時期、至仏山でよく観られる。

タテヤマリンドウ(リンドウ科リンドウ属)。亜高山帯~高山帯の雪田跡や湿地に生える。今回は笠ヶ岳に向かう途中の小笠周辺でも多く観られた。

コバイケイソウ(シュロソウ科シュロソウ属)。咲き始めたばかりで、数も少なかった。

ミツバオウレン(キンポウゲ科オウレン属)。亜高山帯~高山帯の針葉樹林内や林縁、湿地などに生育する。多く観られた。

ムシカリ(レンプクソウ科ガマズミ属)。

イワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)。

サンカヨウ(メギ科サンカヨウ属)。

イワナシ(ツツジ科イワナシ属)。山地~亜高山帯の林縁に生育する。

ユキワリソウ(サクラソウ科サクラソウ属)。山地帯~亜高山帯の岩場や、乾いた草地に生える。

笠ヶ岳へ向かう道との分岐点を通り過ぎる。正面に小至仏山が見える。

ハナニガナ(キク科ニガナ属)。この山では数が少なかった。

タカネバラ(バラ科バラ属)。笠ヶ岳でも観られた。

ミヤマキンバイ(バラ科キジムシロ属)。

さらに進むと、登山道脇に初めてベンチが現れる。ここで周辺の山を動画に撮った。また、この辺りからお花畑が連続して現れる。笠ヶ岳も近くに見えてきた。

ベンチからは、小至仏山、平らな山塊の中門岳と会津駒ヶ岳、尾瀬ヶ原の奥に燧ヶ岳、右に日光連山、足尾山地の皇海山などが見えていた。

お花畑には、シナノキンバイ、ハクサンイチゲ、ユキワリソウなどが咲いていた。

こちらには、ハクサンイチゲ、チングルマが咲いていた。

ウラジロヨウラク(ツツジ科ヨウラクツツジ属)。

チングルマ(バラ科ダイコンソウ属)。

ハクサンイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)。

ハクサンチドリ(ラン科ハクサンチドリ属)。

ハクサンチドリが咲いていたので、近づいたらオゼソウを見つけた。

2022/07/03

オゼソウと笠ヶ岳ハイキング(後編) に続く。

人気の山は、どこも日曜日には混んでいる。低山は暑くて嫌なので、登り出しが1500m以上で、空いている山を探した。

条件に合ったのが、尾瀬の笠ヶ岳(かさがたけ、標高2058m)だった。それならば、是非オゼソウも観たいと思い、小至仏山(こしぶつさん、標高2162m)にも立ち寄る計画を立てた。

オゼソウはサクライソウ科オゼソウ属の多年草である。尾瀬の固有種ではないが、尾瀬で発見されたのでオゼソウと名付けられた。

やはりオゼソウは、尾瀬で観るに限る。至仏山や小至仏山の標高が2100m付近から咲いているが、尾瀬沼や尾瀬ヶ原では観られないので、尾瀬のハイカーでもオゼソウを知らない人が多いのではないだろうか。

【特徴】根出葉は束生し、長さ3~20cm、幅1~4mmになる線形で、7~9脈があり、縁は細かい突起がありざらつく。基部は鞘状になり、内側の葉を抱く。花茎の高さは、10~20cmになり、膜質の鱗片葉をつける。花茎は根出葉とは別に立つが、前年の枯れた葉の基部から出たもの。

花期は7~8月。花茎の上に長さ3~8cmの総状花序がつき、20~40個の花をつける。花柄は斜め上につき、長さ2~5mmになる。花被片は6個あり、帯黄白色。外花被片は長さ1.5mm、内花被片は長さ2.5mm。 雄蕊は内花被片と同長で6個あり、葯は黄色。花柱は3個あり、反り返る。果実は蒴果で長さ2.5mmの楕円形になる。

【分布】日本固有種。北海道の天塩山地、サロベツ原野、本州中部地方の至仏山、谷川岳に特産し、亜高山帯から高山帯の蛇紋岩地帯の湿った草地に生育する。

出展:ウィキペディア

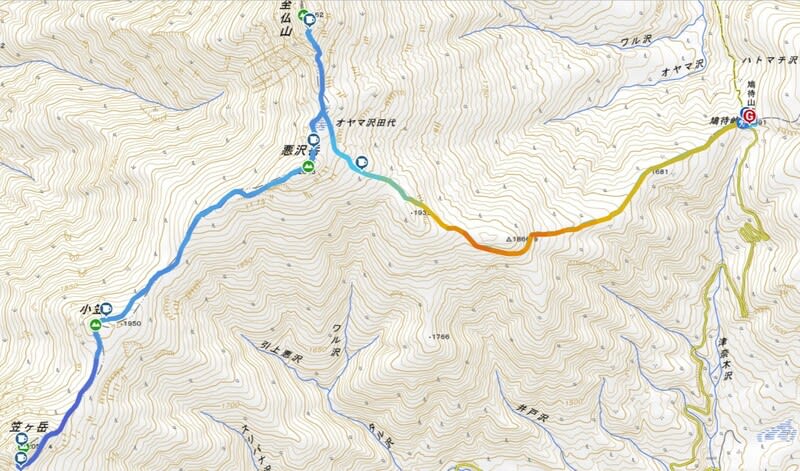

さて、今回計画したルートである。鳩待峠を出発し、先ずは小至仏山に向かいオゼソウを観る。引き返して、オヤマ沢田代の分岐を西に向かい、笠ヶ岳へ登頂する。

帰路は同じ道をオヤマ沢田代の分岐まで戻り、そのまま鳩待峠へ下山する。総距離は14km、累計標高差は980m、時間は休憩を含めて10時間で計画した。

では、出発しよう。

尾瀬戸倉からの始発のバスに乗れたので、鳩待峠には5時20分に到着した。日曜日なので早朝から人が多かったが、大半の人は尾瀬ヶ原へ向かう。

私は彼らと離れて至仏山方面へ向かい、先頭を歩く。登山道脇にお花がポツポツ現れ、写真を撮っている間に何人かに抜かれた。

スミレの仲間。keitannさんから、ミヤマツボスミレと教えていただきました。ありがとうございました。

タニギキョウ(キキョウ科タニギキョウ属)。

ズダヤクシュ(ユキノシタ科ズダヤクシュ属)。

ヤマトユキザサ(キジカクシ科ユキザサ属)。

マイヅルソウ(キジカクシ科マイヅルソウ属)。

森を抜けると南斜面が開けてくる。飛行機雲が長く伸びるのは、上空に湿気が多いためだ。また、幅広く広がるのは風が強いためだ。この晴天は長く続かないと考えた方がよい。

樹木の間から、上州武尊(じょうしゅうほたか)が見えている。

日光の山並みも見えている。そして、今日目指す笠ヶ岳も見えてきた。

正面に形のよいダケカンバが現れた。根元近くで幹が二つに分かれている。見上げてみた。

再び森の中を進む。

先ほどとは違うスミレの仲間が現れた。葉脈がはっきり出ている。keitannさんから、アカフタチツボスミレだと教えていただきました。ありがとうございました。

こちらはタカネナナカマド(バラ科ナナカマド属)。

標高が2000mに近づくと、高山植物が多く観られるようになってきた。

クモイイカリソウ(メギ科イカリソウ属)。高山帯の蛇紋岩の礫地に生える。基準標本は至仏山である。

イワイチョウ(ミツガシワ科イワイチョウ属)。亜高山帯~高山帯の雪田跡や湿地に生える。この時期、至仏山でよく観られる。

タテヤマリンドウ(リンドウ科リンドウ属)。亜高山帯~高山帯の雪田跡や湿地に生える。今回は笠ヶ岳に向かう途中の小笠周辺でも多く観られた。

コバイケイソウ(シュロソウ科シュロソウ属)。咲き始めたばかりで、数も少なかった。

ミツバオウレン(キンポウゲ科オウレン属)。亜高山帯~高山帯の針葉樹林内や林縁、湿地などに生育する。多く観られた。

ムシカリ(レンプクソウ科ガマズミ属)。

イワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)。

サンカヨウ(メギ科サンカヨウ属)。

イワナシ(ツツジ科イワナシ属)。山地~亜高山帯の林縁に生育する。

ユキワリソウ(サクラソウ科サクラソウ属)。山地帯~亜高山帯の岩場や、乾いた草地に生える。

笠ヶ岳へ向かう道との分岐点を通り過ぎる。正面に小至仏山が見える。

ハナニガナ(キク科ニガナ属)。この山では数が少なかった。

タカネバラ(バラ科バラ属)。笠ヶ岳でも観られた。

ミヤマキンバイ(バラ科キジムシロ属)。

さらに進むと、登山道脇に初めてベンチが現れる。ここで周辺の山を動画に撮った。また、この辺りからお花畑が連続して現れる。笠ヶ岳も近くに見えてきた。

ベンチからは、小至仏山、平らな山塊の中門岳と会津駒ヶ岳、尾瀬ヶ原の奥に燧ヶ岳、右に日光連山、足尾山地の皇海山などが見えていた。

お花畑には、シナノキンバイ、ハクサンイチゲ、ユキワリソウなどが咲いていた。

こちらには、ハクサンイチゲ、チングルマが咲いていた。

ウラジロヨウラク(ツツジ科ヨウラクツツジ属)。

チングルマ(バラ科ダイコンソウ属)。

ハクサンイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)。

ハクサンチドリ(ラン科ハクサンチドリ属)。

ハクサンチドリが咲いていたので、近づいたらオゼソウを見つけた。

2022/07/03

オゼソウと笠ヶ岳ハイキング(後編) に続く。