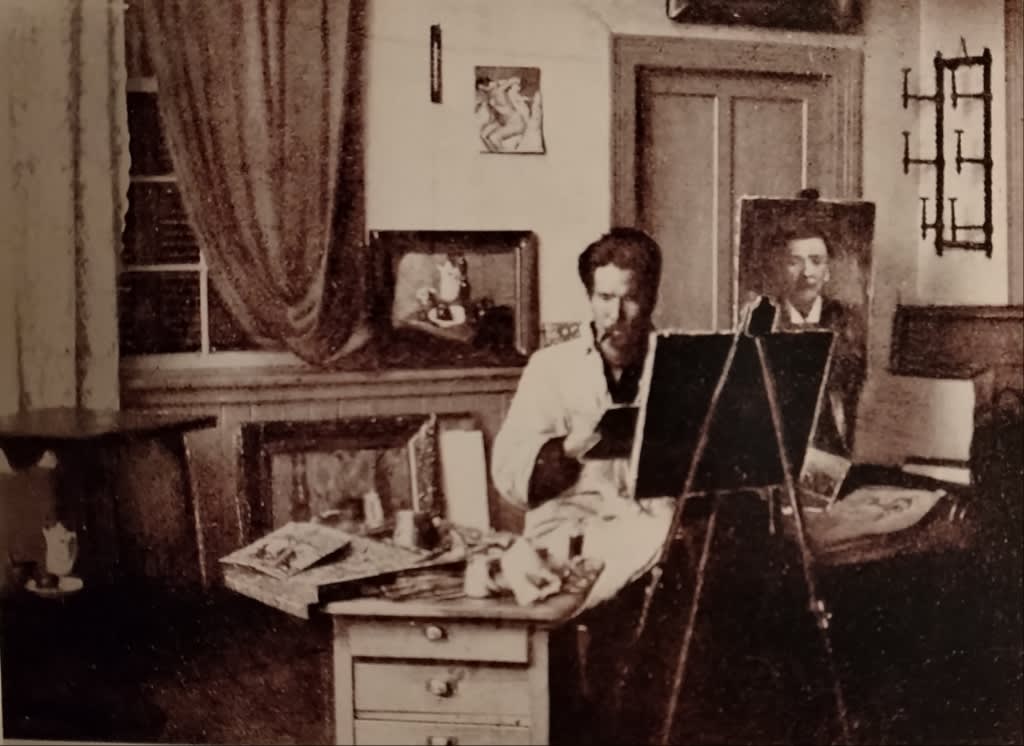

上の写真は中村彝のアトリエ内部を撮影したもので、きわめて重要な写真なのだが、茨城県近代美術館の裏手に新築復元されているこのアトリエ現場を訪れた熱心な人々が戸惑う写真でもある。

なぜなら、実際に アトリエ 内部に入って この写真が写された壁面はどこなのだろうと 探すのだが、どうもよくわからないからである。それは無理もないことである。

この写真の中で 中村彝が背にしている壁面は、多くの人が当初予想するように北側の壁面と思われるかもしれないが、そうすると写真 右側に写っている ドアがないので不思議なことになる。

実は彼が背にしている 壁面は 東側の壁面 だと私は思う。しかし 東側の壁面には写真に写っているような 窓はない。現在、復元されている 壁面にはドアはあるが窓がないので戸惑うのである。

実は東側の壁面は、彼が亡くなる 1、2年前に建て増しされ、そこに、これまでなかった玄関が設けられたのだ。しかしこの玄関はほとんど使われることなく物置となってしまったようだ。そして、その物置に俊子を描いた大きな「婦人像」が、画布が巻かれて、秘められたように残されていたのだ…

それはともかく、鈴木良三氏の文献によると建増しされたところは、ベッドのある「応接間」(居間と言ったほうがよいかもしれない)の東側のように図面で書かれているけれども、そうすると、写真のような壁面がどこにも見出されなくなってしまう。

鈴木良三氏の文献にある図面はおそらく勘違いによるもので、写真にある壁面はアトリエ空間の東側の壁面であるはずだと思う。

東側の壁面には鈴木良三氏も図面の中に書いているように、鎧戸のある窓があったのだ。そしてそこには、大きなカーテンがかかっており、上の写真に写っているようなドアが右手にあったと思わざるを得ない。

実際、茨城県近代美術館発行の現在のパンフレットを見ると、その窓は、鎧戸になっているのが、かすかに分かる。

東側の壁面にピンナップされている裸体女性の写真は、小論で以前から指摘しているように、ルノワールではなく、ドガによるパステル作品で、 現在プーシキン美術館にある作品の複製画である。その左側に寒暖計(「老母像」やドクロのある静物画などに用いられているモティーフ)が掲げられ、その下に現在、茨城県近代美術館が所蔵する静物画がカーテンの脇に置かれている。

またこの写真のドアの右手の壁面に掲げられているのは、彝の絵画にも時々見かける帽子掛けのモチーフである。

(追記)建増し前、アトリエの東壁面に窓があったのではないかという説は、「落合道人」さんのブログ(https://tsune-atelier.seesaa.net/article/2010-11-03.html)にも言及されています。