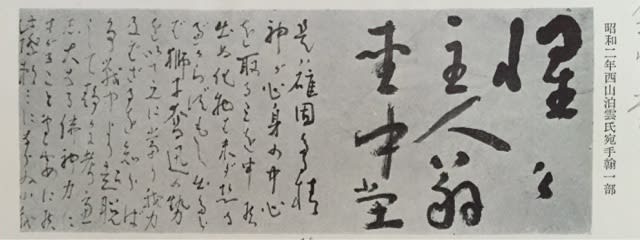

上の写真は、斎藤隆三氏による芋銭の基本文献から複写したものである。

西山泊雲に宛てた堂々たる内容の、見た目にも実に力強いもので、私も一目で気に入った。

恐らく斎藤氏もそのように感じて、数ある書簡の中から、これを選んで、写真付きで掲載したのだろう。

しかし、初期院展のトップの画家たちと同時代を生きたばかりでなく、親密に交際したこの美術史家の斎藤氏ですら、芋銭の書を読み間違えることがあるのだ。

しかも上の書簡でなんと芋銭が大書した文字をこう読んだ。

惺々

主人翁

聖中堂

なるほど、次に続く書簡の内容にこれでも意味は繋がっていきそうだ。

だが、これは、そうではなかろう。こう読むのではないか。

坐中堂 (中堂に坐す)

確かに、「聖」と「坐」の崩し字は、似てしまうことがある。特にこの場合はそうだった。

似ているばかりでなく、これで、意味も通じてしまう。そこが問題だった。

私が初めてこれに気付いたのは、そのころ、たまたま、芋銭が読んでいたはずの『菜根譚』を何度か再読していたからである。

『菜根譚』には、確かそうあった。

もちろん、芋銭自身が、有名な語句や詩句を多少変形して書くことはある。

しかし、ここは、それとは違うだろう。

他にも斎藤隆三氏の芋銭基本文献に、これは違うのではないかという箇所があった。

やはり写真が載っている芋銭の原稿の読み方についてだが、「勿忘草」という文章のこれも冒頭の目立つところにある。これは、誤読というよりも、編集ミスと言った方がいいのかもしれない。

しかし、これもうっかりすると、そのまま含蓄あるものとして読まれてしまう恐れがあるものだ。

以上、私は、これを権威者を貶めるために書いたのではない。

むしろ、権威者は自分の読みをきちんと提示していたのである。

私が、たまたま気付いたのは、写真が挿入されていて、芋銭自身が書いた文字と印刷文字を照らし合わせることができたものだけである。

だから、そうでない多くの書簡などにも、いくつか、訂正すべき箇所がありうるので、注意を促すとともに、自分で芋銭の文字が読めるようにと言っているのである。

偉そうなことを書いたが、展覧会が迫ってから出品作品が追加され、急遽読むべき画賛が増えた結果、とんでもない読み間違いをしでかして、未だに赤面の刑を科せられている身なのである。

芋銭の読みの間違いは、斎藤氏のような権威者に限らない。他の学者や学芸員が書いた作品解説にも散見される。

だが、読み違いがあっても、もちろんそれは咎められない。だれにもそんな資格はない。

私が一番腹が立つのは、画賛の読み方がパラパラしか入ってない画集などの作品解説だ。

遠巻きの一般論や自分の感想を述べたてて、こちらが、教えて欲しい基本的な画賛の読みや意味を無視したものだ。

画賛の読みがあるのは、既に他の本に書いてあるものか、簡単なものだけで、自信のないものは、黙りを決め込んでいる。

こんなのは、専門でもない学者や学芸員がアルバイトや売名でやっている作品解説だとすぐにわかる。

プライドが許さないのかどうか知らないが、間違ってもいいから、若い学芸員は、最大限努力したあとの見える工夫の読みを示して欲しい。

そうであるなら、アルバイトでも売名でも、まだ私は許せると思うのだが。