石峠区から更に剣ヶ峰斜面を登って行くと、標高1,000mの等高線沿いに引かれた林道までの区間に南ヶ原区があります。ここでは、古くから牛馬の飼育が営まれて来たそうです。

南ヶ原区東部にある乗馬クラブの馬達

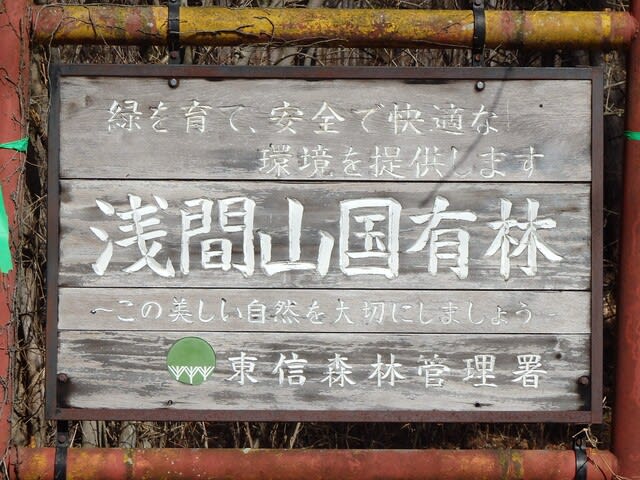

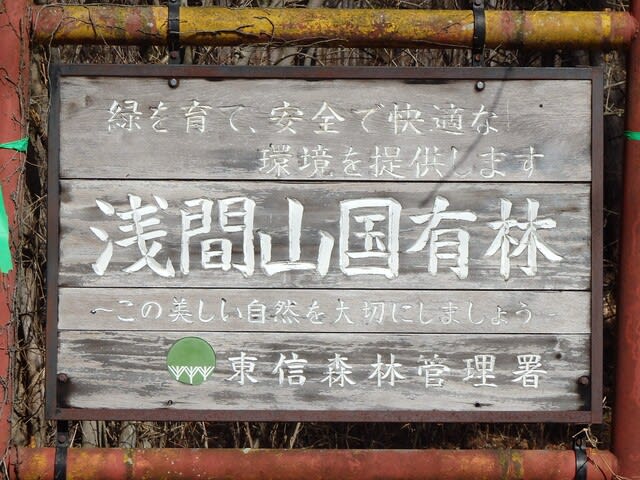

1,000m林道から上の剣ヶ峰中腹は、鳥獣保護区に指定されると共に、ほとんどが浅間山国有林となっています。

カラマツの比率がとても高い事から、かつては、カラマツ単植林として営林されていたと考えられます。しかし、現在では人の手が入っていないようで、周囲から雑木の種が侵入して自然林に回帰しつつあります。

立看板付近のカラマツ林には、自生標高1,000m~2,000mと言われるウラジロモミがあちこちに割り込んでおり、寒々とした枯れ林の中で鮮やかな常緑が引き立っていました。

ウラジロモミの種がどこから飛んで来るのか気になったので、少し西に向かうと、「古牧配水池」と記された管理区画およびその周辺に、大きなウラジロモミが多数立っていました。

水源地と言えば、麓の里ではケヤキの巨木が立っているのが常ですが、標高1,000mともなるとケヤキには寒すぎるようです。長野県の林業技術情報にも、ケヤキは「標高1,000m以下の、山地帯下部で排水の良い肥沃な土地を好み、乾燥地を嫌います」との記述がありました。

以前、標高1,050mの柏木水源地を訪ねた際、水源周辺のケヤキに活力が感じられず不思議でしたが、水源を護る水神樹は、標高増加に伴ってケヤキからウラジロモミに遷移して行くようです。

#ウラジロモミ

#水源

#剣ヶ峰

南ヶ原区東部にある乗馬クラブの馬達

1,000m林道から上の剣ヶ峰中腹は、鳥獣保護区に指定されると共に、ほとんどが浅間山国有林となっています。

カラマツの比率がとても高い事から、かつては、カラマツ単植林として営林されていたと考えられます。しかし、現在では人の手が入っていないようで、周囲から雑木の種が侵入して自然林に回帰しつつあります。

立看板付近のカラマツ林には、自生標高1,000m~2,000mと言われるウラジロモミがあちこちに割り込んでおり、寒々とした枯れ林の中で鮮やかな常緑が引き立っていました。

ウラジロモミの種がどこから飛んで来るのか気になったので、少し西に向かうと、「古牧配水池」と記された管理区画およびその周辺に、大きなウラジロモミが多数立っていました。

水源地と言えば、麓の里ではケヤキの巨木が立っているのが常ですが、標高1,000mともなるとケヤキには寒すぎるようです。長野県の林業技術情報にも、ケヤキは「標高1,000m以下の、山地帯下部で排水の良い肥沃な土地を好み、乾燥地を嫌います」との記述がありました。

以前、標高1,050mの柏木水源地を訪ねた際、水源周辺のケヤキに活力が感じられず不思議でしたが、水源を護る水神樹は、標高増加に伴ってケヤキからウラジロモミに遷移して行くようです。

#ウラジロモミ

#水源

#剣ヶ峰