先日、某所で飲み会に参加した際、同席した方が熱心に推していたのがリシャルド・カプシチンスキだった。

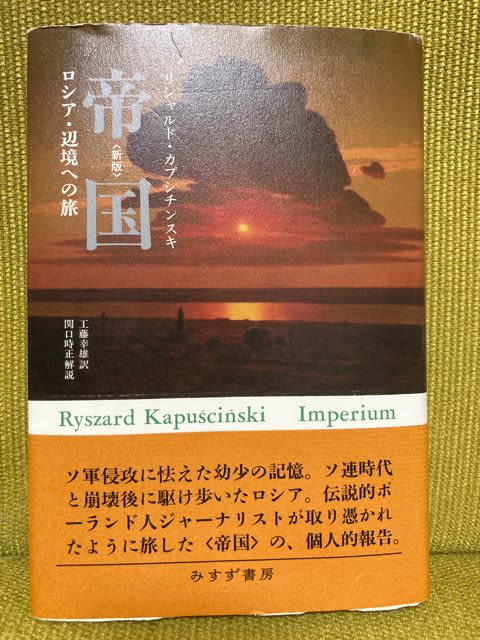

彼女の一押しは河出書房新社の「世界文学全集」に入っている『黒檀』のようだったが、あいにく同書は現時点では入手が難しい。ひとまず、みすず書房から新版が出た『帝国』を入手した。

本書(リシャルド・カプシチンスキ、工藤幸雄訳『帝国【新版】ロシア・辺境への旅』2024年、みすず書房)はポーランド人ジャーナリストである著者が旅し、接した「帝国」ロシアについての紀行である。1939年、幼少時に旧ポーランド領ピンスクに侵攻してきたソ軍の記憶から始まり、1958年のシベリア横断の旅、1960年代のソ連邦の南部諸国の旅などを前に置きつつ、崩壊前後のソ連邦内の旅行報告がその中心である。

本書の中心となる1989年から91年という時期は言うまでもなく、ソ連崩壊という激動の時期であったが、本書が読む人を引き付けるのは、そのような大文字の政治を踏まえながらも脇において、ソ連邦内各地の市井の人々の暮らしやその表情が丹念に描いているからであろう。

ソ連のポーランド侵攻を現地で生活する少年の目から描いた冒頭の「ピンスク、1939年」から非常に引き込まれるが、ソ連時代の中央アジア歴訪の記録である「南の国々、1967年」も貴重かつ、美しいとすら思えるルポルタージュだ。

私たちがイメージするロシアらしさという点では、ペレストロイカ期のストライキまでも起こるラーゲリの街の様子を描いた「ヴォルクターは火に凍える」も読ませるし、「コルィマーは霧また霧」からはシベリアのラーゲリの街の歴史と状況が読み取れる。その前にヤクーツクの街での一人の賢い少女との邂逅をスケッチした「水たまりを跳び越えながら」も印象深い小品だ。

現在の情勢との関係ではウクライナの旅を描いた「ドロホビチの町のポモナ」はドネツクやオデーサ、リヴィウという最近私たちが急になじみ深くなった街の1990年前後の表情が垣間見えて興味深い。ウクライナに対する「帝国」ロシアの意識がどういうものなのかも、ある意味で率直に記述されている(筆者がポーランド人であることも影響しているのだろう)。

ナゴルノ・カラバフ潜入記である「罠」も、それだけで冒険小説さながらの一気に読ませる文章だが、登場するアルメニアの人々の発言一つひとつが今となっては興味深いし、そこにのぞく「ヨーロッパ」意識も考えさせられるテーマだ。

残念ながら多くの人が直面せざるを得なくなった「帝国」ロシアを考えるヒントを多く与えてくれる、示唆深い紀行文学といえる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます