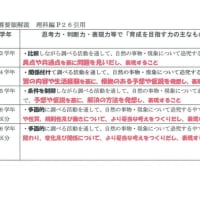

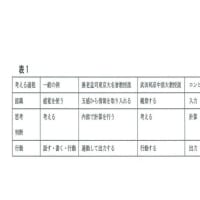

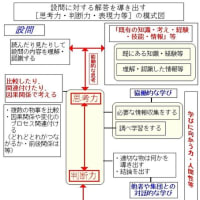

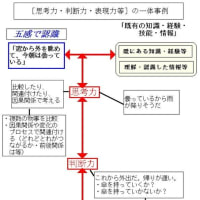

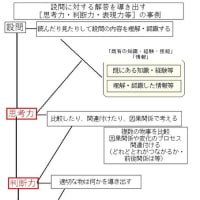

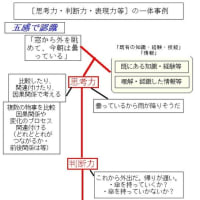

ア、「発問」とは・・・「考えさせる・追究をいざなう」ために

教師が「問いを発する」こと、「問い掛ける」こと、「問題を出す」ことなどであり本時の展開を貫く内容でありたい。また、「子どもに調べたり、考えたりさせる」ための発問を計画する。45分間の授業では、3から4つくらいの発問が妥当である。

学習問題(課題)を詳しく調べる場合や既習の経験を思い出す必要がある時、または資料や材料や方法を探す必要がある時などには、経験した場面や調べ方など既習を想起できる発問内容を考える。

発問に対して子どもの反応がないときや、難しすぎると思われる場合など、補う発問として「補助発問・助問」を行う。その時は「発問がおおざっぱすぎて、問われている内容がわからない」などの発問は避け、発問の内容やどのように問うかの表現を常に吟味したい。

また、「全員の思考が促されるような発問の内容」「気付かせたい内容を直接に問うのではなく、別の角度から間接的、婉曲的な発問の内容」「子どもが意外とわかっていない内容、勘違いしやすい内容を問う発問」など配慮したい。

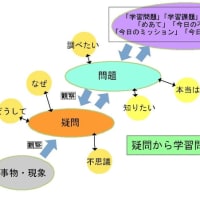

イ、「 質問」とは・・・「知識・気付きを惹きだす」ために

質問は「知っていること」「分からないこと」を聞くことで発問につなげたり、授業展開の方向を微調整したり、学習問題に向かわせたりとつなぎ的な意味合いをもつ。

「関心や興味を抱かせる」「知っていること」を聞くこと、「既習内容を尋ねる」「分からないことを問い資す」ことなどであり、「質問を介在して本時の学習問題(課題)に導く」ことなどをねらって興味を喚起したり、発したり、気付かせたりするときに使う。

ウ、「指示・(命令)」とは・・・「次への視点を示す」ために

「観察や実験等の活動や作業のとき」「行動や発言を促すとき」「危険を回避させるとき」などであり、例えば「先生が演示を見せます。教卓にソーと集まってごらん」など「これこれをしなさい」などと言いつけることを指す。その際、「何をどうするのか、具体的にはっきり分かること」「作業などでは時に実際に示範を示すこと」などに配慮する。

多くのことを一度に指示すると子どもが混乱することがあり、子どもの能力や学年を考慮して順序を踏み、段階的に行うことが肝要であり、「一時に一事」を短く話すことがポイント。この時、全体の方向を明らかに示してから行うことが重要になる。

「危ない。どけなさい」「アルコールランプは机の真ん中に置きなさい」などと危険を回避させる場合は、命令調に発するようになる。

エ、「助言(ヒント)・示唆・補足」とは・・・「学びを補う」ために

「思考を誘ったり、補ったり、子どもの舌足らずな発言に付け足してあげたり」などを行い、思考を誘い深めたりさせる。[花]とか名詞や単語のみでいう子どもに対して「花の何を指していますか」などと問うて、文で言わせるときなどにも助言を行う。

オ、「説明・解説」とは・・・「学びの肉付け」のため

事柄の内容や意味などを話し、理科用語を教えたりする。また、子どもの質問に対して対応することも含まれる。授業では、「説明・解説」はできるだけ少なめにして、子どもに言わせたり、惹き出すようにしたりすることが、よい理科指導につながる。

カ、「評価」とは・・・「学びのスパイス」のため

「それは面白い。よくできましたね」など授業中の子どもの学びへの認め等の言葉が該当する。子どもの見方や考え方の発言で素朴概念的な内容であっても、「豊かな発想だね」などのことばを投げ掛けることが、子どもの意欲に点火できる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます