8月5日(木)、「秋田内陸縦貫鉄道」で、「田んぼアート」が見られると言う事で立ち寄って来ました。

その一部ではありますが、紹介したいと思います。

「立寄って来た」・・・。(?)

そうそう、実は「主目的」があったんです。

その「主目的」は、5日が「秋田・焼山」、6日が「乳頭山(烏帽子岳)」に登山する事だったのですが・・・。

4日の夜に、「道の駅かづの」で車中泊をしたのですが、暑さと騒音(エンジン音)で殆んど眠れなかったんです。

5日の朝、「後生掛温泉バス停前」の駐車場から、「秋田・焼山」を目指して歩き出したのですが・・・。

蒸し暑くて、30分も経たないうちに汗びしょになり、身体が気だるくなって来ました。

1時間ほど経った頃に小休憩をしたのですが、今度は眠くなって来ました。

「これはヤバイ・・・。」と思い、引き返す事にしました。(ソロ登山は、「無理」と「無茶」をしない事が一番です。)

今年は、異常に暑い日が続いています。

車中泊登山の経験が多い私が、夜の暑さで眠れなかったのは「稀」な事です。

そうそう、「山は逃げない」ので、秋にでも再挑戦したいと思います。

さてさて、本題です。

今後の登山に向け、「乳頭山(烏帽子岳)」登山口駐車場の下見を済ませ、帰路に就く途中で回り道をして、「秋田内陸縦貫鉄道」で現在行われている「田んぼアート」を見て行く事にしました。

田沢湖から、角館へ向けて走り、途中で北上します。

角館駅~羽後太田駅間にあるとの事で、農道等の細い道を走りましたが、発見できませんでした。

こちらには、「雪ん子」と言うタイトルのアートがあった筈なんですが・・・。(残念。)

続いては、上桧木内(かみひのきない)駅に立ち寄りました。

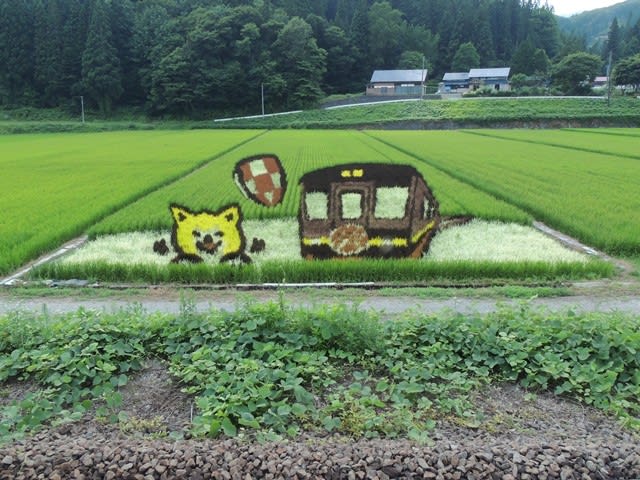

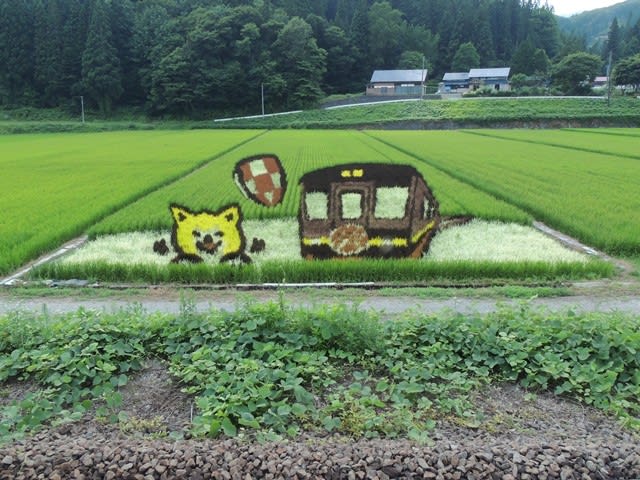

ホームからは、こんな感じでアートが見られました。

初めて訪れましたので・・・、

駅のホームです。

ここで、上下線の電車が擦れ違いをする様です。

続いて、駅名板です。

「星の降る駅」だそうですよ。(ロマンチックですね。)

冬には、近くで「紙風船上げ」が行われます。

大きな「紙風船」が、夜空に舞い上がって行く光景は、壮観で素敵ですよ・・・。

さて、「田んぼアート」をもう一枚、少しアップです。

「笑EMIと紙風船上げ」と言うタイトルでした。

続いて、阿仁合(あにあい)駅~小渕(こぶち)駅間ですが・・・、これも発見出来ませんでした・・・。

タイトルは、「阿仁マタギと狩猟犬」だそうです。(残念です。)

次は、前田南駅~阿仁前田温泉駅ですが・・・、これも発見できませんでした。(またしても、残念。)

それでは、途中の「小又川橋梁」での写真です。

小又川の上流に、「森吉山」が見える撮影ポイントです。

今日は、「森吉山」が少し霞んでいます。

スッキリ晴れた日に、再度撮影に訪れたいものですね・・・。

そうそう、写真撮影をしていると、橋梁を渡る電車がスピードを落として、ゆっくりと進んで行きました・・・。

そうか、この辺にあるのか・・・と、辺りをウロウロしましたが・・・、発見出来ませんでした・・・。(残念、無念。)

最後は、縄文小ヶ田(じょうもんおがた)駅です。

おやおやっ、駅舎がいつの間にかリニューアルされていましたよ。

先ずは、今年2月の写真です。

そして、今回は・・・、

「縄文」風に、リニューアルしたんですね。

それでは、ホームから見た田んぼアートです。

タイトルは、「ハローキティといせどうくん」だそうです。

可愛いですね。

そうそう、駅舎の中もリニューアルされ、床には・・・、

「環状列石」をモチーフにしたんでしょうね。(二箇所ありました。)

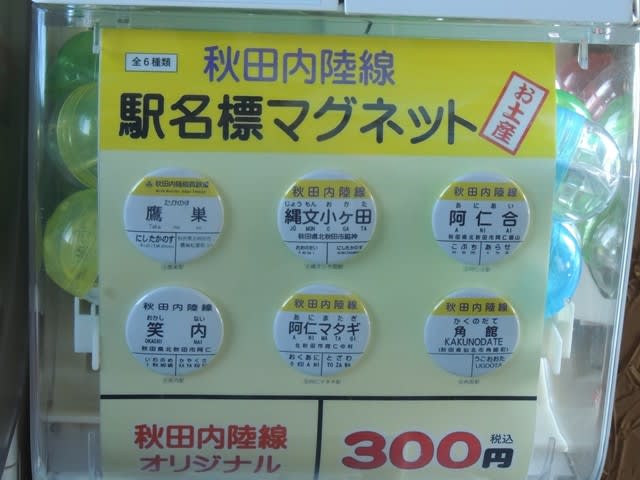

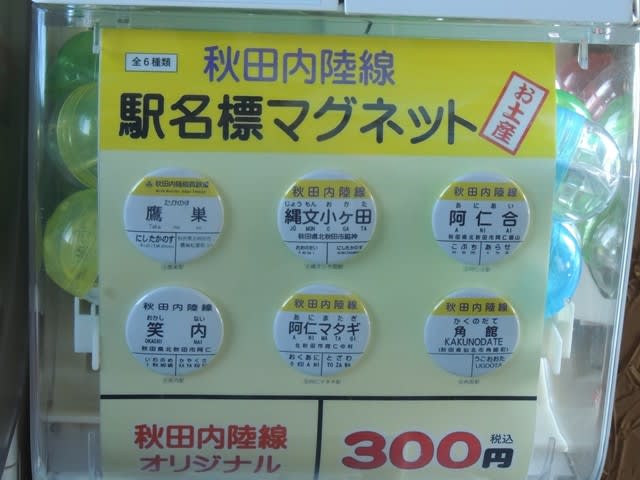

そして、これです。

無人駅の駅舎内に、「ガチャポン」を設置ですよ・・・。(?)

下の方には・・・、

「縄文マグネット」と・・・、

「駅名標マグネット」だそうですよ。

「商魂」逞しいですね・・・。(?)

そうそう、途中の「田んぼアート」を発見出来なかった要因が分かった様な気がしました。

これです。

「キティちゃん」の所ですが・・・、

「緑」が通常の稲です。

他の色は、「古代米」等の稲ですが・・・、背丈が低いですよね。

普通に歩いて横から見ると、「緑」の稲の田んぼにしか見えないんです。

「田んぼアート」は、少し高い位置から見ないと、絵柄が見えない様ですね。

今回紹介出来なかった「田んぼアート」は、是非、内陸線に乗車して見て下さいねっ!(宣伝しちゃった。)

その一部ではありますが、紹介したいと思います。

「立寄って来た」・・・。(?)

そうそう、実は「主目的」があったんです。

その「主目的」は、5日が「秋田・焼山」、6日が「乳頭山(烏帽子岳)」に登山する事だったのですが・・・。

4日の夜に、「道の駅かづの」で車中泊をしたのですが、暑さと騒音(エンジン音)で殆んど眠れなかったんです。

5日の朝、「後生掛温泉バス停前」の駐車場から、「秋田・焼山」を目指して歩き出したのですが・・・。

蒸し暑くて、30分も経たないうちに汗びしょになり、身体が気だるくなって来ました。

1時間ほど経った頃に小休憩をしたのですが、今度は眠くなって来ました。

「これはヤバイ・・・。」と思い、引き返す事にしました。(ソロ登山は、「無理」と「無茶」をしない事が一番です。)

今年は、異常に暑い日が続いています。

車中泊登山の経験が多い私が、夜の暑さで眠れなかったのは「稀」な事です。

そうそう、「山は逃げない」ので、秋にでも再挑戦したいと思います。

さてさて、本題です。

今後の登山に向け、「乳頭山(烏帽子岳)」登山口駐車場の下見を済ませ、帰路に就く途中で回り道をして、「秋田内陸縦貫鉄道」で現在行われている「田んぼアート」を見て行く事にしました。

田沢湖から、角館へ向けて走り、途中で北上します。

角館駅~羽後太田駅間にあるとの事で、農道等の細い道を走りましたが、発見できませんでした。

こちらには、「雪ん子」と言うタイトルのアートがあった筈なんですが・・・。(残念。)

続いては、上桧木内(かみひのきない)駅に立ち寄りました。

ホームからは、こんな感じでアートが見られました。

初めて訪れましたので・・・、

駅のホームです。

ここで、上下線の電車が擦れ違いをする様です。

続いて、駅名板です。

「星の降る駅」だそうですよ。(ロマンチックですね。)

冬には、近くで「紙風船上げ」が行われます。

大きな「紙風船」が、夜空に舞い上がって行く光景は、壮観で素敵ですよ・・・。

さて、「田んぼアート」をもう一枚、少しアップです。

「笑EMIと紙風船上げ」と言うタイトルでした。

続いて、阿仁合(あにあい)駅~小渕(こぶち)駅間ですが・・・、これも発見出来ませんでした・・・。

タイトルは、「阿仁マタギと狩猟犬」だそうです。(残念です。)

次は、前田南駅~阿仁前田温泉駅ですが・・・、これも発見できませんでした。(またしても、残念。)

それでは、途中の「小又川橋梁」での写真です。

小又川の上流に、「森吉山」が見える撮影ポイントです。

今日は、「森吉山」が少し霞んでいます。

スッキリ晴れた日に、再度撮影に訪れたいものですね・・・。

そうそう、写真撮影をしていると、橋梁を渡る電車がスピードを落として、ゆっくりと進んで行きました・・・。

そうか、この辺にあるのか・・・と、辺りをウロウロしましたが・・・、発見出来ませんでした・・・。(残念、無念。)

最後は、縄文小ヶ田(じょうもんおがた)駅です。

おやおやっ、駅舎がいつの間にかリニューアルされていましたよ。

先ずは、今年2月の写真です。

そして、今回は・・・、

「縄文」風に、リニューアルしたんですね。

それでは、ホームから見た田んぼアートです。

タイトルは、「ハローキティといせどうくん」だそうです。

可愛いですね。

そうそう、駅舎の中もリニューアルされ、床には・・・、

「環状列石」をモチーフにしたんでしょうね。(二箇所ありました。)

そして、これです。

無人駅の駅舎内に、「ガチャポン」を設置ですよ・・・。(?)

下の方には・・・、

「縄文マグネット」と・・・、

「駅名標マグネット」だそうですよ。

「商魂」逞しいですね・・・。(?)

そうそう、途中の「田んぼアート」を発見出来なかった要因が分かった様な気がしました。

これです。

「キティちゃん」の所ですが・・・、

「緑」が通常の稲です。

他の色は、「古代米」等の稲ですが・・・、背丈が低いですよね。

普通に歩いて横から見ると、「緑」の稲の田んぼにしか見えないんです。

「田んぼアート」は、少し高い位置から見ないと、絵柄が見えない様ですね。

今回紹介出来なかった「田んぼアート」は、是非、内陸線に乗車して見て下さいねっ!(宣伝しちゃった。)