その赤門の近くにある、下宿は大きな木造の建物で、

明治時代から、東大生の下宿として使われてきたもので、

とても古めかしいですが、落ち着いた佇まいでした。

そこは、東大生の巣窟のようなところで、にぎやかな下宿でした。

たまたま隣の部屋の下宿生が話しかけてきました。

かれは物理を大学院で先行していました。

ところが、将来は

襖貼りを本業にしようかといっていました。(冗談だと思いますが・・・)

東大出て、襖貼りはもったいないねと言いた覚えがあります。

私の友人が東大の映画研究会のサークルはいっていたので、

そのサークルの仲良いメンバーたちとも

親しくなりました。

かれらはほとんどが出版業界に就職していて、フランス文学をやっていた

人は筑摩書房に務めていました。

筑摩書房っていうのは編集部が全員東大卒しか採用しないという

まれに見る東大偏重の会社でした。

それが原因かどうかはわかりませんが、一度倒産して、

会社更生手続きを出しました。彼は給料が半減して、

家計は苦しいといっていましたが、彼のマンションを訪問すると

実に立派なマンションに若い奥さんと二人で住んでいました。

そこで一晩語り明かしたのですが、

途中上司が来たり、友人が来たりでとても

賑やかな家でした。ま、奥さんがそういう賑やかな雰囲気が

似合っている方でしたので、本当に楽しいひと時でした。

その筑摩の編集氏は実に語り口が

静かで穏やかでした。さすが東大かなと思いました。

東大は他の大学と違って2年生まで駒場キャンパスの教養学部の

学舎で徹底的に教養をみにつけます。

だからこそ、最初学生が東大に入ったら、大きな学群に分かれて

そこでみっちりと、教養学を身につけて3年から本郷で移って

本格的に自分の先行した専門学部を掘り下げていくという

カリキュラムになっています。

この教養というのはリベラルアーツというのですが、

アメリカの有名な大学でもこのリベラルアーツを大切にしています。

リベラルアーツとは 辞書で紐解くと、

(中世の)自由学芸:文法、論理学、修辞学、算数、幾何、天文、音楽から成る.

実にガリレオ・ガリレイから始まって、デカルト、パスカル、ニュートン、など

あらゆる西欧文化の礎をしっかり学ぶカリキュラムです。

東大にはこの教養学部の専門の講師や教授がいて、

徹底的にものを考える基礎を身につけさせるのです。

これが東大の真骨頂なのです。

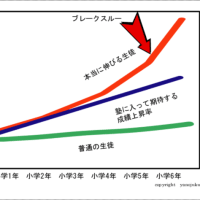

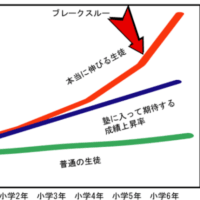

東大の入試問題はむしろこの2年間のまさに前頭葉を鍛える

学問の基礎をつくり上げることによって後半のより専門性の高い

領域に進めることができると考えています。

そこが他の大学と大きく異るところです。

まさに学生だからこそ、しっかりと教養を積み上げる。

その教養も相当な思考力を必要とする鍛錬としての教養です。

東大というのは偏差値が高いとか、頭がいいとか

意外と世の中では薄っぺらなイメージでしか捉えられていませんが、

実は、そのカリキュラムから考えれば、他の大学にはない

特徴を持っています。

東大を出たから、就職試験で全てうまく行くということは

もはやなくなっています。

これからはますます人間力が必要になってくる時代です。

そのことを踏まえた上で、しっかりと東大の魅力をもとめて

勉強をつみあげるということはいいことなのではないでしょうか。

今回の初めての取り組みである、推薦の受験ではセンター試験と面接、小論など

はありますが、2次試験は免除されていて、いわゆる受験勉強のウェートは軽いです。

反面、語学留学、英語資格、数学オリンピックや

自分の目指す学部で役立つ主だった受賞歴

学業が上位5%内にいる、またリーダーシップがある。

人物をディスカッションや個別面接で見極めていくという

ハードルの高さです。

しっかりと目的を持って中学生くらいからいろいろなことに

チャレンジしていく生徒が望まれています。

このような新しい取り組みで今後東大から

今後の日本を背負って立つ人材をたくさん輩出できれば、

日本の未来も明るいでしょう。