多かったのが化学系の書籍です。父は化学専攻の技術者だったので、

家になぜかたくさんの工具や水銀がおいてあったりしたので、それで遊んでいました。

水銀は有毒の重金属なので、今思うととんでもない遊びをしていました。

小学校の頃は学校の図書館や学級文庫に江戸川乱歩シリーズやシャーロック・ホームズ

があり、ものすごくはまりました。千夜一夜物語などの不思議な物語にも

はまりました。父の蔵書は専門書も多かったですが、父の学術ノートのようなものも

あったので、それを開くと横文字が書かれていて、それが読めたらいいだろうなと

憧れの気持ちを持って眺めていました。本に対する憧憬は本にふれる中で育ったと思います。

まだ2,3年生のころ父と古本屋に入って野口英世の伝記の本を買ってとせがんだのですが、

買ってくれなかったつらい思いがあります。日頃はそんなことは忘れていますが、

本に対する枯渇感はそれからより大きくなったと思います。

英語の勉強を小学生の時から自分で始めたのも、父の蔵書にたまたま入っていたものを

手にとってこれはなにか面白そうな本だなと思い、読み始めました。小学校の6年の時でした。

英語は英語で考えて初めて話せるようになる。というのがその本の趣旨です。

私はなぜか、まだ英語というものが遠くに煌く星のような存在だったのに

なぜかこれは本物の英語のやり方だと信念を持ちました。その本はどちらかと言うと

大人向けでしたが、すでにたくさん本を読んでいたので、内容はよく理解出来ました。

要は本当に英語ができるようになりたいなら、たくさん英語をインプットし続けて

英語脳をつくれというのがその作者・松本亨氏のおしえです。

それは夏の暑い6年生の夏休みでした。それを読んで感銘を受け、さっそく

英語会話のテキストを買いに行き、毎日ラジオを聴き始めました。

当時1冊が80円くらいの本です。貧しいと言っても100円以下のお金は

英語のテキストを買うお小遣いとしてもらった記憶があります。

それから松本亨さんがラジオの番組をおやめになるまで聴き続け次の

東後さんになっても聴き続けました。20年位は聴き続けました。

聴き始めて5年位して、電車の中で話しかけたアメリカ人にびっくりされました。

その女性のアメリカ人から、

「どういうふうに勉強したの、発音がすごく綺麗だから」と聞かれました。

ラジオで勉強している。と答えると余計に驚かれました。

中学生のころは、図書室でヘルマン・ヘッセを借りて夢中になりました。

今でもヘルマン・ヘッセの「車輪の下」を読んでいる時の興奮は忘れません。

小説がこんなにも奥深いものだとは今まで思ってもいなかったので、

それは人生の中で衝撃的な感動でした。そしてその余韻が長く続いたのを

今でも覚えています。

高校生になっても父の書庫からボーボワールの本を探しだして読みふけったことも

あります。それがきっかけでサルトルの本を図書室で借りてすべては分からないまでも

実存主義について考えたりしたことがあります。だから倫理の授業は

好きでした。

そんなこんなで私の読書好きは父の書庫にあった本がきっかけになったことは間違いないです。

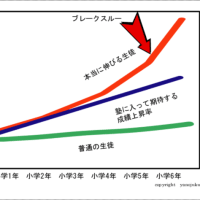

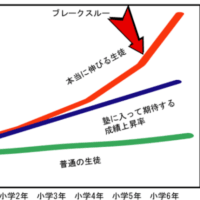

読書によって培った知識やそれがきっかけで始めた勉強が自分が生きていく上で

どれほどの助けになったか計り知れないです。

自らすすんで得た知識というのは本当に自分のものになります。

それを有形無形に影響をあたえるのが父親の書庫なのです。

ぜひ、良い本は家の書庫において、子供たちの目に触れるように

しておいてください。本も子供たちの出会いを待っていると思います。