400年前の朝鮮の役の時、薩摩に連れてこられた朝鮮人陶工たちの村に行く。電車ではJR伊集院駅で下車する。そこからタクシーで10分くらいかかる。苗代川の美山の里に着く。

苗代川の人々は朝鮮の風俗と朝鮮語を維持し、薩摩藩のために漂着した朝鮮漂流民を助けるという名目で密貿易の通訳の役目を果たす一方、薩摩焼を作ってきた。パンフレットによれば、幕末から明治にかけて万国博覧会に薩摩焼は出品されて人気を博し、明治時代には主要な輸出品になったという。

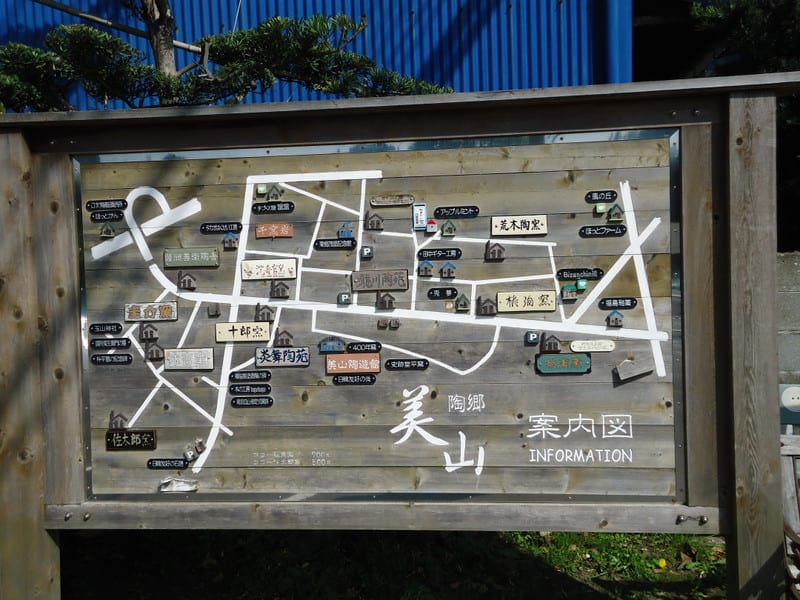

今でも焼き物の窯がたくさんある。

沈寿官窯の入口。代表的な薩摩焼の窯元。

明治時代に藩の保護を失った苗代川の陶工の職と技術を守るために、沈寿官窯が作られたという。

収蔵庫には幕末から明治にかけての作品が多い。

大きい屋敷。

大韓民国名誉総領事に任じられている。それで日本と韓国の国旗が飾られている。

沈家の中。

登り窯。

沈家の中。右が現在の工房。左が収蔵庫や登り窯のある所。

売店の入口の花。

江戸時代、薩摩藩の御用品だった白薩摩の伝統を受け継ぐ焼き物。

値段が高い。

江戸時代に庶民も使うことが許された黑薩摩の焼き物。

値段が高い。

収蔵庫の中の写真撮影は禁止されているので、これは絵カード。

100年前の12代沈寿官の作品。

絵カード。白薩摩の花瓶。100年前の12代沈寿官の作品。

絵カード。白薩摩。当代の15代沈寿官の作品。

※写真を大きくする場合は写真の上をクリックしてください。