2015年7月2日17時19分からの読売テレビが報じた特集番組

「10万人を救った元知事の思い」についての感想や過去に書いたブログ記事

をベースに記載していきます。

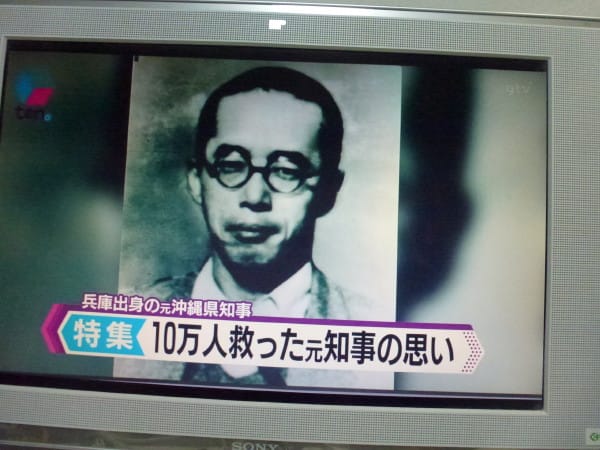

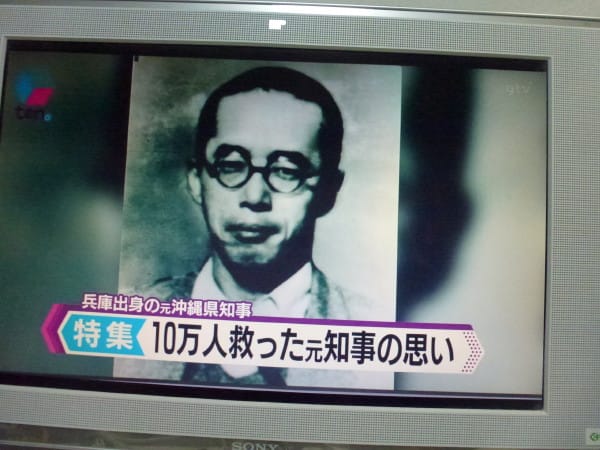

島田 叡(しまだ あきら、1901年(明治34年)12月25日 – 1945年(昭和20年)

6月27日?)氏について略歴を簡単に書いておきます。

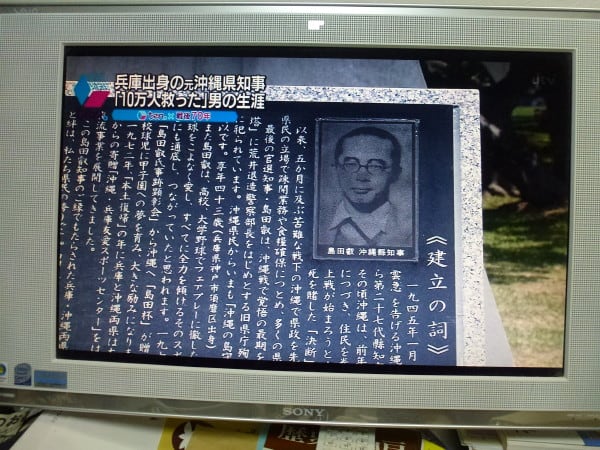

上の写真は島田叡氏。

明治34年(1901)12月25日、開業医・島田五十三郎の長男として生まれる

出生地:神戸市須磨区西須磨上樋詰1番地(現在の須磨寺町2丁目2番地)

明治40年(1907)須磨尋常高等小学校入学

大正3年(1914) 同校を卒業

大正8年(1919) 神戸第2中学校(現在の兵庫高校)卒業

上の写真は兵庫高校に建てられた島田叡氏の慰霊碑(合掌の塔)

大正11年(1922) 三高文科丙類卒業

神戸二中、三高では野球部で活躍、東大時代は野球部のスター選手

学生野球に参加した経歴から、野球殿堂博物館(東京ドーム内)に建立

戦没野球人モニュメントに名前が刻まれている。

上の写真は東大野球部時代の島田叡氏

大正14年(1925) 東大法学部政治学科を卒業

大正14年4月 山梨県属 内務官吏 を皮切りに全国を転勤して歩く

昭和19年8月(1944) 大阪府内政部長

昭和19年10月10日 沖縄に初めて米軍が空爆(日本軍の反撃なし)

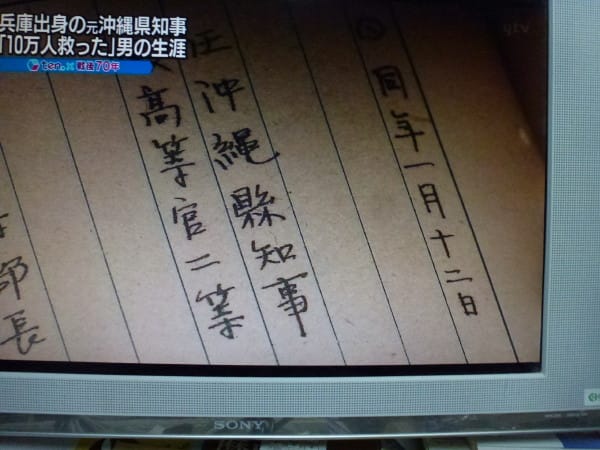

昭和20年(1945)1月8日 当時の大阪府知事より沖縄県知事への異動の打診

「誰かが、どうしても行かなあかんのなら、言われた俺が断るわけにはいかんやないか。

俺は死にたくないから、誰か代わりに行って死んでくれ、とは言えん。」として、

日本刀と青酸カリを懐中に忍ばせながら、死を覚悟して単身沖縄へ飛んだ。

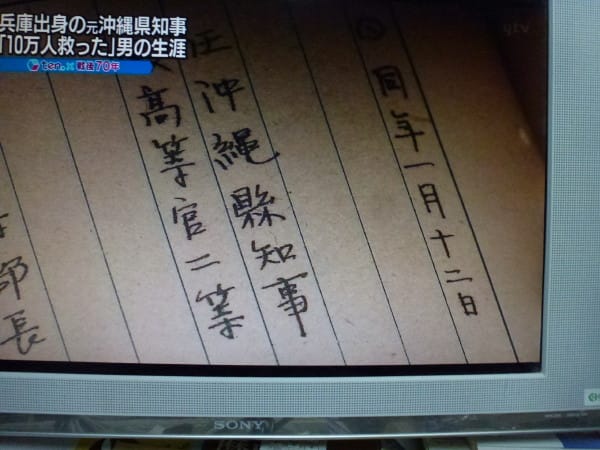

上の写真は大阪府庁に残る書類で島田叡大阪府内政部長が1月12日の官報に

沖縄県知事に任命されたことを示す資料

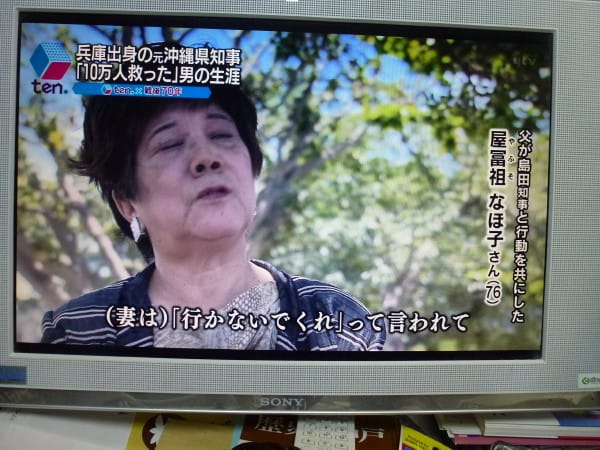

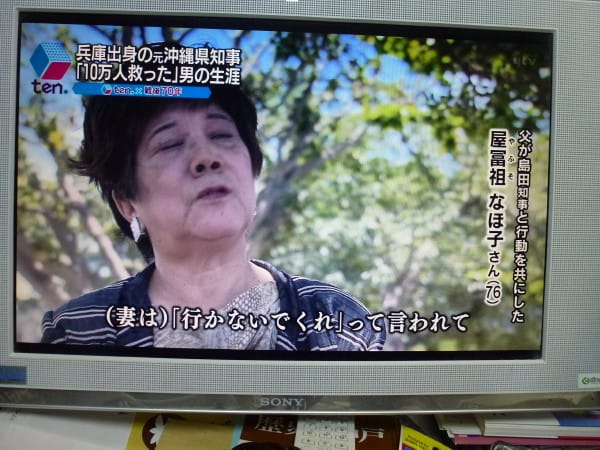

島田叡氏と奥様の当時の心境を語る屋冨祖なほ子さん

神戸新聞の特集記事にも書かれていますのでリンクさせていただきます。

http://www.kobe-np.co.jp/rentoku/rensai/06/201506/0008146594.shtml

昭和20年(1945)1月31日 沖縄県知事に単身着任

神戸新聞の特集記事にも書かれていますのでリンクさせていただきます。

http://www.kobe-np.co.jp/rentoku/rensai/06/201506/0008149896.shtml

昭和20年(1945)4月に米軍が沖縄に上陸、組織的な戦闘は6月23日まで続く

上の写真は米軍の上陸と進軍径路。沖縄戦の詳細はコチラ

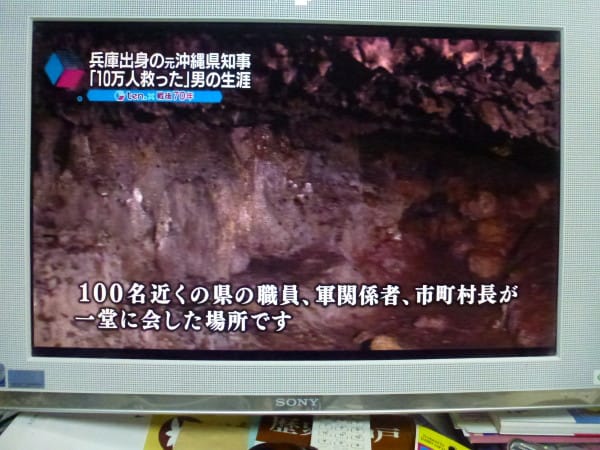

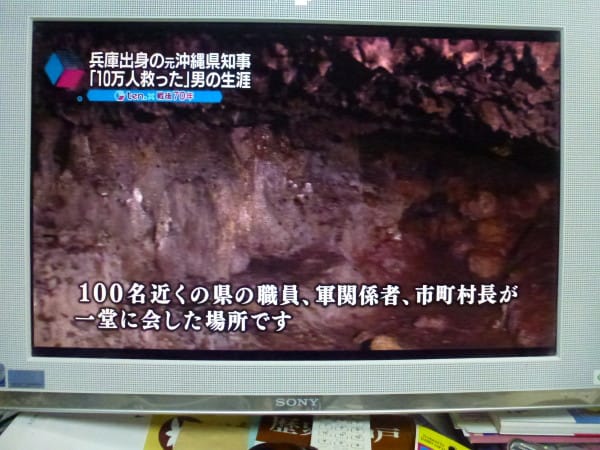

ガマと呼ばれる県庁・警察部壕が今も残る。轟壕と呼ばれる場所

1945年6月16日、島田、仲宗根官房主事、嘉数・小渡秘書官、当真警護官

、案内の野村記者の5人で壕を出発摩文仁に向かう。

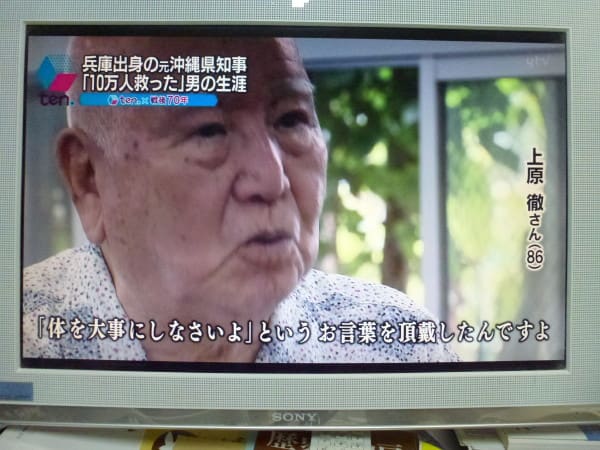

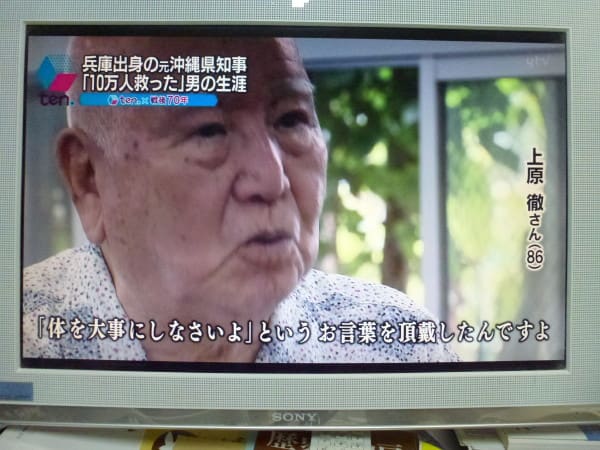

上の写真は当時轟壕で島田叡知事と一緒だった上原徹さんの証言

島田叡知事の人柄を偲ばせるお言葉であった。

上原徹さんは2015年6月18日に小禄小学校で沖縄戦の様子を語られた。

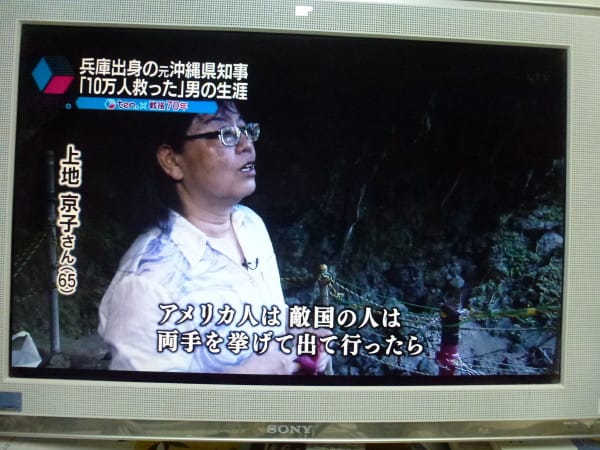

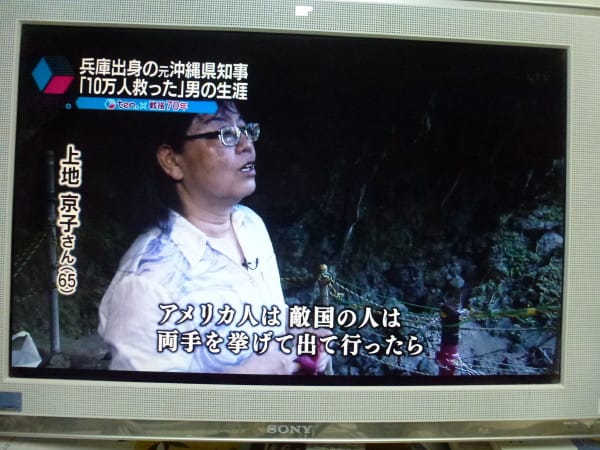

上の写真は島田叡知事が住民に呼びかけた「手をあげて降伏すれば生きられる」と

当時の住民にとっては死ぬことしか考えておらず信じられない唖然とする言葉で

あったであろうと推察されている上地京子さん。

沖縄県民から見た島田叡知事の存在は辛く暗い中で一抹の勇気を与えた

上の写真は沖縄県糸満市摩文仁(まぶに)のガマ 今も火炎放射の跡が生々しく

残る。

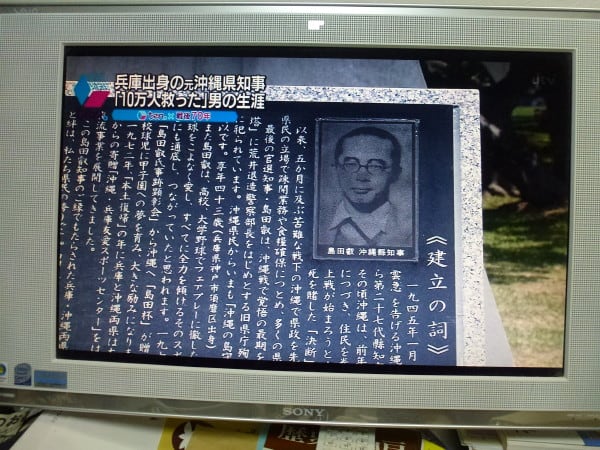

上の写真は2015年6月26日に行われた島田叡氏を顕彰する碑の除幕式

島田叡氏の顕彰碑に関する神戸新聞の記事(2015-6-13)

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201506/0008118406.shtml

島田 叡氏の功績

(1)着任後に真っ先にやったのが沖縄住民を安全な北側や九州へ疎開させた

約10万人がこれにより救われたといわれる

(2)台湾総督府総務長官(成田一郎元兵庫県知事)に米3,000石を調達してもらう

当初、沖縄にこの物資が到達しなかったということになっていたが

52年後に米が沖縄に到達していたことが証明された

(3)大田実海軍中将(1891-1945)との間で官庁と軍の関係修復に成功

自決する(6月13日)前の昭和20年(1945)6月6日に海軍次官あてに

打った電信は余りにも有名でドキュメントでも詳しく紹介されていました。

念のためにその電報の内容をWikipediaより引用添付させていただきます。

6月6日20:16発 6月7日18:05再発 6月7日17:32受信

発 沖縄根拠地隊司令官

宛 海軍次官

左ノ電□□次官ニ御通報方取計ヲ得度

沖縄県民ノ実情ニ関シテハ県知事ヨリ報告セラルベキモ県ニハ既ニ通信力ナク

三二軍司令部又通信ノ余力ナシト認メラルルニ付本職県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ

非ザレドモ現状ヲ看過スルニ忍ビズ之ニ代ツテ緊急御通知申上グ

沖縄島ニ敵攻略ヲ開始以来陸海軍方面防衛戦闘ニ専念シ県民ニ関シテハ殆ド顧ミルニ

暇ナカリキ然レドモ本職ノ知レル範囲ニ於テハ県民ハ青壮年ノ全部ヲ防衛召集ニ

捧ゲ残ル老幼婦女子ノミガ相次グ砲爆撃ニ家屋ト家財ノ全部ヲ焼却セラレ僅ニ身ヲ以テ

軍ノ作戦ニ差支ナキ場所ノ小防空壕ニ避難尚砲爆撃ノガレ□中風雨ニ曝サレツツ乏シキ

生活ニ甘ンジアリタリ

而モ若キ婦人ハ卒先軍ニ身ヲ捧ゲ看護婦烹炊婦ハ元ヨリ砲弾運ビ挺身切込隊スラ申出ル

モノアリ所詮敵来リナバ老人子供ハ殺サルベク婦女子ハ後方ニ運ビ去ラレテ毒牙ニ

供セラルベシトテ親子生別レ娘ヲ軍衛門ニ捨ツル親アリ

看護婦ニ至リテハ軍移動ニ際シ衛生兵既ニ出発シ身寄無キ重傷者ヲ助ケテ敢テ真面目

ニシテ一時ノ感情ニ馳セラレタルモノトハ思ハレズ

更ニ軍ニ於テ作戦ノ大転換アルヤ夜ノ中ニ遥ニ遠隔地方ノ住居地区ヲ指定セラレ輸送力

皆無ノ者黙々トシテ雨中ヲ移動スルアリ

是ヲ要スルニ陸海軍部隊沖縄ニ進駐以来終止一貫勤労奉仕物資節約ヲ強要セラレツツ

(一部ハ兎角ノ悪評ナキニシモアラザルモ)只々日本人トシテノ御奉公ノ護ヲ胸ニ

抱キツツ遂ニ□□□□与ヘ□コトナクシテ本戦闘ノ末期ト沖縄島ハ実情形□一木一草焦土ト

化セン糧食六月一杯ヲ支フルノミナリト謂フ

沖縄県民斯ク戦ヘリ県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ

電報の現代語訳 [編集]

沖縄県民の実情に関して、権限上は県知事が報告すべき事項であるが、県はすでに

通信手段を失っており、第32軍司令部もまたそのような余裕はないと思われる。

県知事から海軍司令部宛に依頼があったわけではないが、現状をこのまま見過ごす

ことはとてもできないので、知事に代わって緊急にお知らせ申し上げる。

沖縄本島に敵が攻撃を開始して以降、陸海軍は防衛戦に専念し、県民のことに

関してはほとんど顧みることができなかった。にも関わらず、私が知る限り、県民は

青年・壮年が全員残らず防衛召集に進んで応募した。残された老人・子供・女性は

頼る者がなくなったため自分達だけで、しかも相次ぐ敵の砲爆撃に家屋と財産を全て

焼かれてしまってただ着の身着のままで、軍の作戦の邪魔にならないような場所の

狭い防空壕に避難し、辛うじて砲爆撃を避けつつも風雨に曝さらされながら窮乏した

生活に甘んじ続けている。

しかも若い女性は率先して軍に身を捧げ、看護婦や炊事婦はもちろん、砲弾運び、

挺身斬り込み隊にすら申し出る者までいる。

どうせ敵が来たら、老人子供は殺されるだろうし、女性は敵の領土に連れ去られて

毒牙にかけられるのだろうからと、生きながらに離別を決意し、娘を軍営の門の

ところに捨てる親もある。

看護婦に至っては、軍の移動の際に衛生兵が置き去りにした頼れる者のない重傷者の

看護を続けている。その様子は非常に真面目で、とても一時の感情に駆られただけ

とは思えない。

さらに、軍の作戦が大きく変わると、その夜の内に遥かに遠く離れた地域へ移転する

ことを命じられ、輸送手段を持たない人達は文句も言わず雨の中を歩いて移動している。

つまるところ、陸海軍の部隊が沖縄に進駐して以来、終始一貫して勤労奉仕や

物資節約を強要されたにもかかわらず、(一部に悪評が無いわけではないが、)

ただひたすら日本人としてのご奉公の念を胸に抱きつつ、遂に‥‥(判読不能)

与えることがないまま、沖縄島はこの戦闘の結末と運命を共にして草木の一本も

残らないほどの焦土と化そうとしている。

食糧はもう6月一杯しかもたない状況であるという。

沖縄県民はこのように戦い抜いた。

県民に対し、後程、特別のご配慮を頂きたくお願いする。

島田 叡知事と最後まで仕事に邁進した荒井退造警察部長の存在が大きかったのは

いうまでもない。

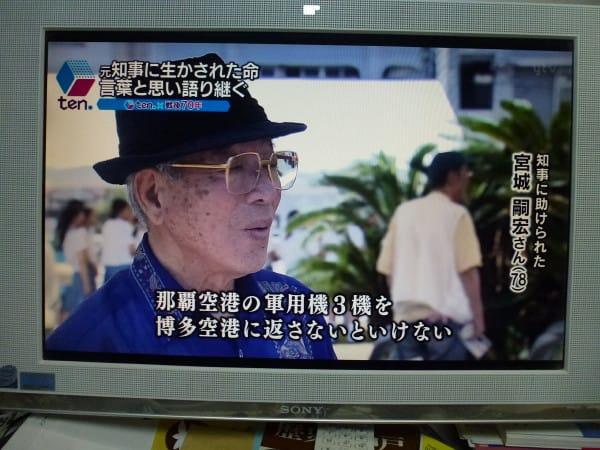

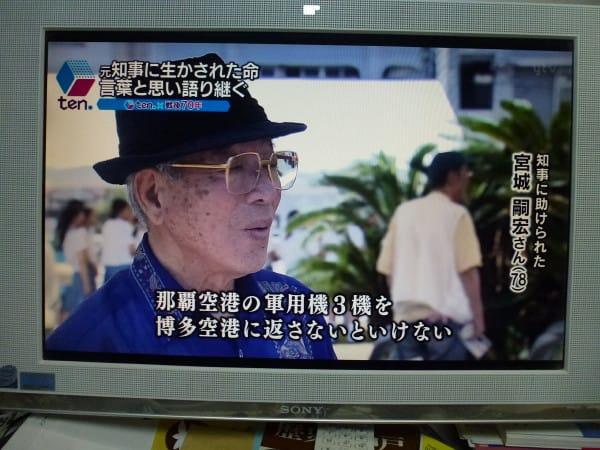

上の写真は島田叡知事の施策で疎開し生き残った人の子孫の証言。

照会サイト:

太平洋戦争末期の沖縄での戦いを描いている『東宝8・15シリーズ』の第5作

岡本喜八監督「激動の昭和史 沖縄決戦」Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Okinawa_(film)

Gekido no showashi: Okinawa kessen (Battle of Okinawa) (1971)

http://www.vernonjohns.org/snuffy1186/battle%20of%20okinawa.html

島田叡氏の墓所 多磨霊園 11区 1種 6側

http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/S/shimada_a.html

島田叡氏の紹介(英文)

http://www.digplanet.com/wiki/Akira_Shimada

島守の心 島田叡と沖縄戦 戦後70年ひょうご(神戸新聞)

http://www.kobe-np.co.jp/rentoku/rensai/06/P20150623MS00073.shtml

島田叡氏が結んだ縁 球場名に兵庫・沖縄友愛グラウンド(神戸新聞)

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201506/0008118392.shtml

兵庫と沖縄深める絆 島田叡氏テーマにフォーラム 那覇(神戸新聞)

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201506/0008163043.shtml

「平和発信、私たちが」 3世代で戦時体験たどる(琉球新報)

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-232618-storytopic-1.html

沖縄戦の語り部 上地京子さんの紹介

沖縄の島守「島田 叡」を描いたTBS系TVドラマ「生きろ」を視聴して

(小生のブログ)

http://seiyo39.exblog.jp/20828414/

「10万人を救った元知事の思い」についての感想や過去に書いたブログ記事

をベースに記載していきます。

島田 叡(しまだ あきら、1901年(明治34年)12月25日 – 1945年(昭和20年)

6月27日?)氏について略歴を簡単に書いておきます。

上の写真は島田叡氏。

明治34年(1901)12月25日、開業医・島田五十三郎の長男として生まれる

出生地:神戸市須磨区西須磨上樋詰1番地(現在の須磨寺町2丁目2番地)

明治40年(1907)須磨尋常高等小学校入学

大正3年(1914) 同校を卒業

大正8年(1919) 神戸第2中学校(現在の兵庫高校)卒業

上の写真は兵庫高校に建てられた島田叡氏の慰霊碑(合掌の塔)

大正11年(1922) 三高文科丙類卒業

神戸二中、三高では野球部で活躍、東大時代は野球部のスター選手

学生野球に参加した経歴から、野球殿堂博物館(東京ドーム内)に建立

戦没野球人モニュメントに名前が刻まれている。

上の写真は東大野球部時代の島田叡氏

大正14年(1925) 東大法学部政治学科を卒業

大正14年4月 山梨県属 内務官吏 を皮切りに全国を転勤して歩く

昭和19年8月(1944) 大阪府内政部長

昭和19年10月10日 沖縄に初めて米軍が空爆(日本軍の反撃なし)

昭和20年(1945)1月8日 当時の大阪府知事より沖縄県知事への異動の打診

「誰かが、どうしても行かなあかんのなら、言われた俺が断るわけにはいかんやないか。

俺は死にたくないから、誰か代わりに行って死んでくれ、とは言えん。」として、

日本刀と青酸カリを懐中に忍ばせながら、死を覚悟して単身沖縄へ飛んだ。

上の写真は大阪府庁に残る書類で島田叡大阪府内政部長が1月12日の官報に

沖縄県知事に任命されたことを示す資料

島田叡氏と奥様の当時の心境を語る屋冨祖なほ子さん

神戸新聞の特集記事にも書かれていますのでリンクさせていただきます。

http://www.kobe-np.co.jp/rentoku/rensai/06/201506/0008146594.shtml

昭和20年(1945)1月31日 沖縄県知事に単身着任

神戸新聞の特集記事にも書かれていますのでリンクさせていただきます。

http://www.kobe-np.co.jp/rentoku/rensai/06/201506/0008149896.shtml

昭和20年(1945)4月に米軍が沖縄に上陸、組織的な戦闘は6月23日まで続く

上の写真は米軍の上陸と進軍径路。沖縄戦の詳細はコチラ

ガマと呼ばれる県庁・警察部壕が今も残る。轟壕と呼ばれる場所

1945年6月16日、島田、仲宗根官房主事、嘉数・小渡秘書官、当真警護官

、案内の野村記者の5人で壕を出発摩文仁に向かう。

上の写真は当時轟壕で島田叡知事と一緒だった上原徹さんの証言

島田叡知事の人柄を偲ばせるお言葉であった。

上原徹さんは2015年6月18日に小禄小学校で沖縄戦の様子を語られた。

上の写真は島田叡知事が住民に呼びかけた「手をあげて降伏すれば生きられる」と

当時の住民にとっては死ぬことしか考えておらず信じられない唖然とする言葉で

あったであろうと推察されている上地京子さん。

沖縄県民から見た島田叡知事の存在は辛く暗い中で一抹の勇気を与えた

上の写真は沖縄県糸満市摩文仁(まぶに)のガマ 今も火炎放射の跡が生々しく

残る。

上の写真は2015年6月26日に行われた島田叡氏を顕彰する碑の除幕式

島田叡氏の顕彰碑に関する神戸新聞の記事(2015-6-13)

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201506/0008118406.shtml

島田 叡氏の功績

(1)着任後に真っ先にやったのが沖縄住民を安全な北側や九州へ疎開させた

約10万人がこれにより救われたといわれる

(2)台湾総督府総務長官(成田一郎元兵庫県知事)に米3,000石を調達してもらう

当初、沖縄にこの物資が到達しなかったということになっていたが

52年後に米が沖縄に到達していたことが証明された

(3)大田実海軍中将(1891-1945)との間で官庁と軍の関係修復に成功

自決する(6月13日)前の昭和20年(1945)6月6日に海軍次官あてに

打った電信は余りにも有名でドキュメントでも詳しく紹介されていました。

念のためにその電報の内容をWikipediaより引用添付させていただきます。

6月6日20:16発 6月7日18:05再発 6月7日17:32受信

発 沖縄根拠地隊司令官

宛 海軍次官

左ノ電□□次官ニ御通報方取計ヲ得度

沖縄県民ノ実情ニ関シテハ県知事ヨリ報告セラルベキモ県ニハ既ニ通信力ナク

三二軍司令部又通信ノ余力ナシト認メラルルニ付本職県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ

非ザレドモ現状ヲ看過スルニ忍ビズ之ニ代ツテ緊急御通知申上グ

沖縄島ニ敵攻略ヲ開始以来陸海軍方面防衛戦闘ニ専念シ県民ニ関シテハ殆ド顧ミルニ

暇ナカリキ然レドモ本職ノ知レル範囲ニ於テハ県民ハ青壮年ノ全部ヲ防衛召集ニ

捧ゲ残ル老幼婦女子ノミガ相次グ砲爆撃ニ家屋ト家財ノ全部ヲ焼却セラレ僅ニ身ヲ以テ

軍ノ作戦ニ差支ナキ場所ノ小防空壕ニ避難尚砲爆撃ノガレ□中風雨ニ曝サレツツ乏シキ

生活ニ甘ンジアリタリ

而モ若キ婦人ハ卒先軍ニ身ヲ捧ゲ看護婦烹炊婦ハ元ヨリ砲弾運ビ挺身切込隊スラ申出ル

モノアリ所詮敵来リナバ老人子供ハ殺サルベク婦女子ハ後方ニ運ビ去ラレテ毒牙ニ

供セラルベシトテ親子生別レ娘ヲ軍衛門ニ捨ツル親アリ

看護婦ニ至リテハ軍移動ニ際シ衛生兵既ニ出発シ身寄無キ重傷者ヲ助ケテ敢テ真面目

ニシテ一時ノ感情ニ馳セラレタルモノトハ思ハレズ

更ニ軍ニ於テ作戦ノ大転換アルヤ夜ノ中ニ遥ニ遠隔地方ノ住居地区ヲ指定セラレ輸送力

皆無ノ者黙々トシテ雨中ヲ移動スルアリ

是ヲ要スルニ陸海軍部隊沖縄ニ進駐以来終止一貫勤労奉仕物資節約ヲ強要セラレツツ

(一部ハ兎角ノ悪評ナキニシモアラザルモ)只々日本人トシテノ御奉公ノ護ヲ胸ニ

抱キツツ遂ニ□□□□与ヘ□コトナクシテ本戦闘ノ末期ト沖縄島ハ実情形□一木一草焦土ト

化セン糧食六月一杯ヲ支フルノミナリト謂フ

沖縄県民斯ク戦ヘリ県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ

電報の現代語訳 [編集]

沖縄県民の実情に関して、権限上は県知事が報告すべき事項であるが、県はすでに

通信手段を失っており、第32軍司令部もまたそのような余裕はないと思われる。

県知事から海軍司令部宛に依頼があったわけではないが、現状をこのまま見過ごす

ことはとてもできないので、知事に代わって緊急にお知らせ申し上げる。

沖縄本島に敵が攻撃を開始して以降、陸海軍は防衛戦に専念し、県民のことに

関してはほとんど顧みることができなかった。にも関わらず、私が知る限り、県民は

青年・壮年が全員残らず防衛召集に進んで応募した。残された老人・子供・女性は

頼る者がなくなったため自分達だけで、しかも相次ぐ敵の砲爆撃に家屋と財産を全て

焼かれてしまってただ着の身着のままで、軍の作戦の邪魔にならないような場所の

狭い防空壕に避難し、辛うじて砲爆撃を避けつつも風雨に曝さらされながら窮乏した

生活に甘んじ続けている。

しかも若い女性は率先して軍に身を捧げ、看護婦や炊事婦はもちろん、砲弾運び、

挺身斬り込み隊にすら申し出る者までいる。

どうせ敵が来たら、老人子供は殺されるだろうし、女性は敵の領土に連れ去られて

毒牙にかけられるのだろうからと、生きながらに離別を決意し、娘を軍営の門の

ところに捨てる親もある。

看護婦に至っては、軍の移動の際に衛生兵が置き去りにした頼れる者のない重傷者の

看護を続けている。その様子は非常に真面目で、とても一時の感情に駆られただけ

とは思えない。

さらに、軍の作戦が大きく変わると、その夜の内に遥かに遠く離れた地域へ移転する

ことを命じられ、輸送手段を持たない人達は文句も言わず雨の中を歩いて移動している。

つまるところ、陸海軍の部隊が沖縄に進駐して以来、終始一貫して勤労奉仕や

物資節約を強要されたにもかかわらず、(一部に悪評が無いわけではないが、)

ただひたすら日本人としてのご奉公の念を胸に抱きつつ、遂に‥‥(判読不能)

与えることがないまま、沖縄島はこの戦闘の結末と運命を共にして草木の一本も

残らないほどの焦土と化そうとしている。

食糧はもう6月一杯しかもたない状況であるという。

沖縄県民はこのように戦い抜いた。

県民に対し、後程、特別のご配慮を頂きたくお願いする。

島田 叡知事と最後まで仕事に邁進した荒井退造警察部長の存在が大きかったのは

いうまでもない。

上の写真は島田叡知事の施策で疎開し生き残った人の子孫の証言。

照会サイト:

太平洋戦争末期の沖縄での戦いを描いている『東宝8・15シリーズ』の第5作

岡本喜八監督「激動の昭和史 沖縄決戦」Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Okinawa_(film)

Gekido no showashi: Okinawa kessen (Battle of Okinawa) (1971)

http://www.vernonjohns.org/snuffy1186/battle%20of%20okinawa.html

島田叡氏の墓所 多磨霊園 11区 1種 6側

http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/S/shimada_a.html

島田叡氏の紹介(英文)

http://www.digplanet.com/wiki/Akira_Shimada

島守の心 島田叡と沖縄戦 戦後70年ひょうご(神戸新聞)

http://www.kobe-np.co.jp/rentoku/rensai/06/P20150623MS00073.shtml

島田叡氏が結んだ縁 球場名に兵庫・沖縄友愛グラウンド(神戸新聞)

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201506/0008118392.shtml

兵庫と沖縄深める絆 島田叡氏テーマにフォーラム 那覇(神戸新聞)

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201506/0008163043.shtml

「平和発信、私たちが」 3世代で戦時体験たどる(琉球新報)

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-232618-storytopic-1.html

沖縄戦の語り部 上地京子さんの紹介

沖縄の島守「島田 叡」を描いたTBS系TVドラマ「生きろ」を視聴して

(小生のブログ)

http://seiyo39.exblog.jp/20828414/