唐招提寺には2012年6月7日に訪問し訪問記のブログを作成しました。(下にリンク)

唐招提寺の御影堂の鑑真像、没後1250年を記念して特別公開

唐招提寺はデジタル大辞泉の解説によれば

「奈良市にある律宗の総本山。開創は天平宝字3年(759)、鑑真(がんじん)の開山で、

ここに戒壇を設け律宗の根本道場とした。金堂、平城宮の朝集殿を移築した講堂、

経蔵・宝蔵などは奈良時代の建物で国宝。薬師如来像・鑑真和上(わじょう)坐像(国宝)

のほか多数の文化財を所蔵。平成10年(1998)「古都奈良の文化財」の一つとして

世界遺産(文化遺産)に登録された。招提寺。」

最近BS-TBS高島礼子・日本の古都#90 2時間スペシャル 世界遺産歴史ミステリー

「鑑真と唐招提寺1200年の謎」(2017年9月8日放送)の録画を観たことも

あり表題のテーマで纏めてみることにしました。

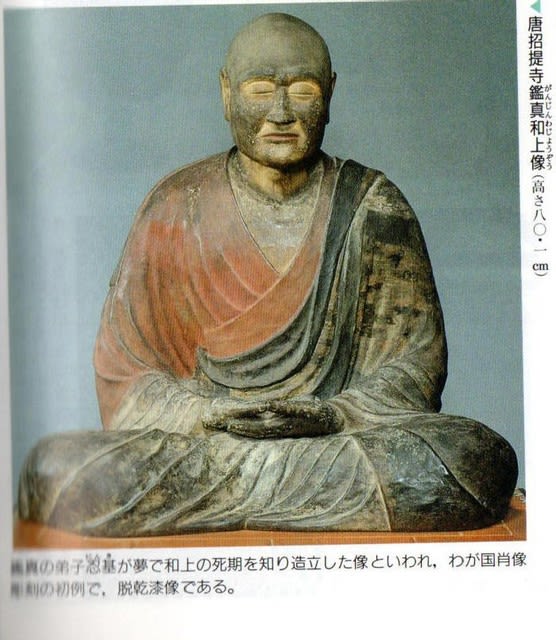

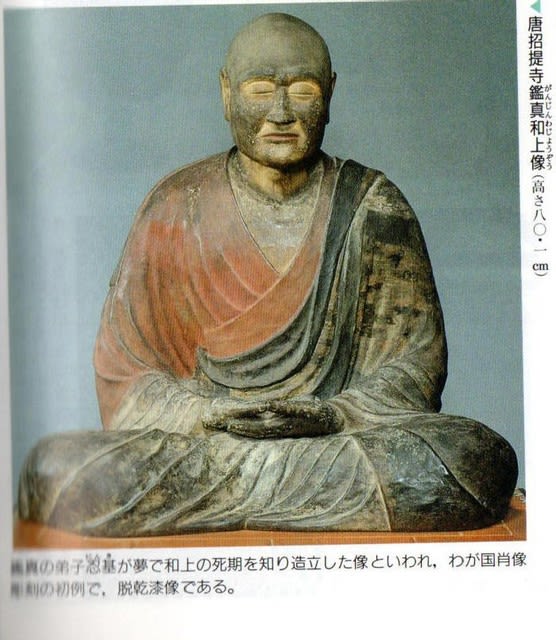

乾漆鑑真和上坐像

上の写真は乾漆鑑真和上坐像です。 鑑真和上は

688年〈持統天皇2年〉生まれ - 763年6月25日〈天平宝字7年5月6日〉没

像が鑑真の弟子の忍基(にんき)他が鑑真和上の死期を知り手作りで造立

したと伝えられる像でわが国初の肖像彫刻で国宝に指定されています。

脱乾漆像で重量は12Kgと軽く火事でもすぐに持ち出せ造立当時のものが残されて

います。出典:総合日本史図表 監修 坂本賞三、福田豊彦 第一学習者(1994)

鑑真和上、日本への渡海

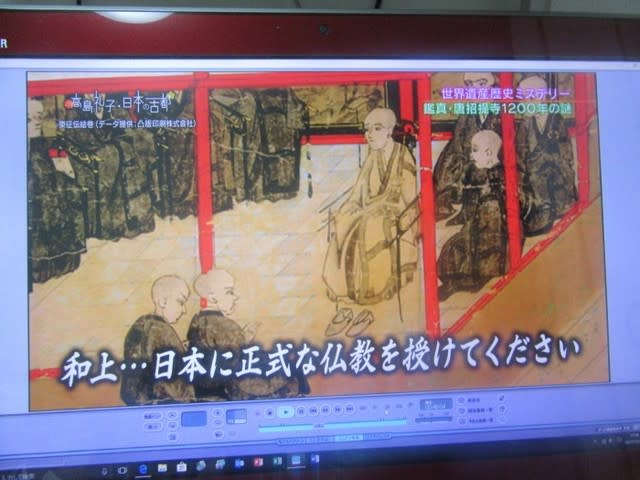

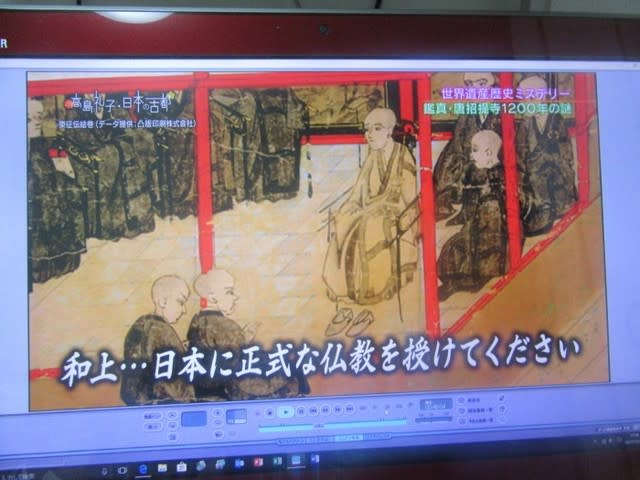

鑑真和上は日本の2人の僧、栄叡と普照の懇願を受け入れ日本への渡海を決意したが

5回の失敗を重ね6回目で日本への上陸を果たした。

上の写真は中国揚州大明寺で鑑真和上に懇願する栄叡と普照

Wikipediaよりその経緯を追ってみる。

1回目 743年夏 鑑真55歳 渡海を嫌った弟子が港の役人へ「日本僧は実は海賊だ」

と偽の密告をしたため、日本僧は追放された。鑑真は留め置かれた

2回目 744年1月 鑑真55歳 周到な準備の上で出航したが

激しい暴風に遭い、一旦、明州の余姚へ戻らざるを得なくなってしまった。

3回目 744年鑑真の渡日を惜しむ者の密告により栄叡が

逮捕をされ、3回目も失敗に終わる。

4回目 744年 栄叡は病死を装って出獄に成功し、

江蘇・浙江からの出航は困難だとして、鑑真一行は福州から出発する計画を

立て、福州へ向かった。しかし、この時も鑑真弟子の霊佑が鑑真の安否を

気遣って渡航阻止を役人へ訴えた。そのため、官吏に出航を差し止めされ、

4回目も失敗する。

5回目 748年 鑑真60歳 栄叡が再び大明寺の鑑真を訪れた。

懇願すると、鑑真は5回目の渡日を決意する。6月に出航し、舟山諸島で数ヶ月

風待ちした後、11月に日本へ向かい出航したが、激しい暴風に遭い、14日間の

漂流の末、遥か南方の海南島へ漂着した。鑑真は当地の大雲寺に1年滞留し、

海南島に数々の医薬の知識を伝えた。751年、鑑真は揚州に戻るため海南島を

離れた。その途上、端州の地で栄叡が死去する。動揺した鑑真は広州から天竺へ

向かおうとしたが、周囲に慰留された。この揚州までの帰上の間、鑑真は南方の

気候や激しい疲労などにより、両眼を失明してしまう。

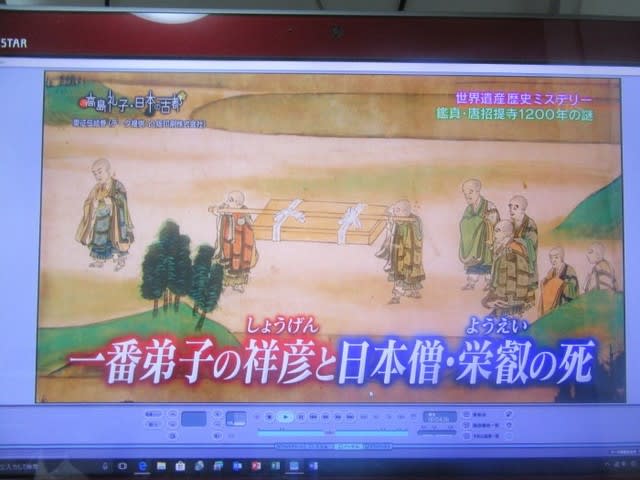

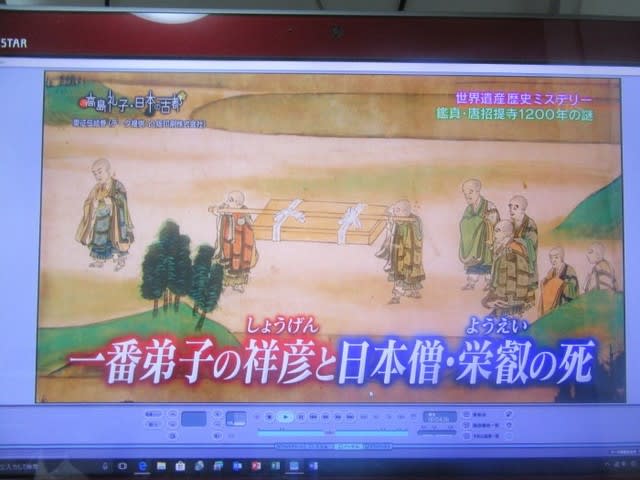

上の写真は海南島から揚州までの2,500Kmの旅程で鑑真の1番弟子祥彦(しょうげん)

と日本の僧栄叡(ようえい)が死去してしまう。出典:上述BS-TBS番組

6回目 753年、遣唐大使の藤原清河らが鑑真のもとに訪れ

渡日を約束した。しかし、明州当局の知るところとなり、清河は鑑真の同乗を

拒否した。それを聞いた遣唐副使の大伴古麻呂は清河に内密に第二船に鑑真を

乗船させた。天平勝宝5年11月16日(753年12月15日)に

遣唐使の四舟が同時に出航する。第一船と第二船は12月21日に阿児奈波嶋

(現在の沖縄本島)に到着。第三船はすでに前日20日に到着していた。

3船は約半月間、沖縄に滞在する。12月6日(754年1月3日)に南風を得て、

第一船・第二船・第三船は同時に沖縄を発して多禰嶋(国)(現在の種子島)

に向けて就航する。 出港直後に大使・藤原清河と阿倍仲麻呂の乗った第一船は

岩に乗り上げ座礁したが、第二船・第三船はそのまま日本(多禰嶋)を目指した

のち第一船はベトナム北部に漂着。第一船の一行は唐に戻ることとなる。

7日後(七日去)の天平勝宝5年12月12日(754年1月9日)に益救嶋(現在の屋久島)

に到着して鑑真の来日が叶った。鑑真66歳。

朝廷や大宰府の受け入れ態勢を待つこと6日後の12月18日に大宰府を目指し出港する。

翌19日に遭難するも古麻呂と鑑真の乗った第二船は20日(754年1月17日)に

秋目(秋妻屋浦。鹿児島県坊津)に漂着[1]。 その後12月26日に、大安寺の延慶に

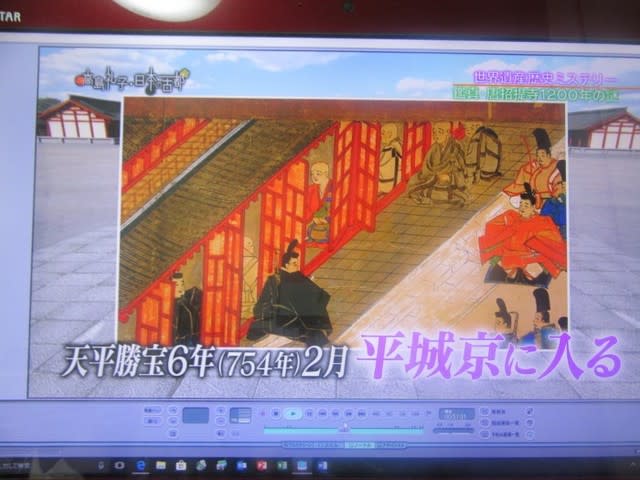

迎えられながら大宰府に到着。奈良の朝廷への到着は、翌天平勝宝6年2月4日

(754年3月2日)である。 (参照『唐大和上東征伝』『続日本紀』)

上の写真は遣唐使の4隻の船団が東征する様子 出典:上述BS-TBS番組

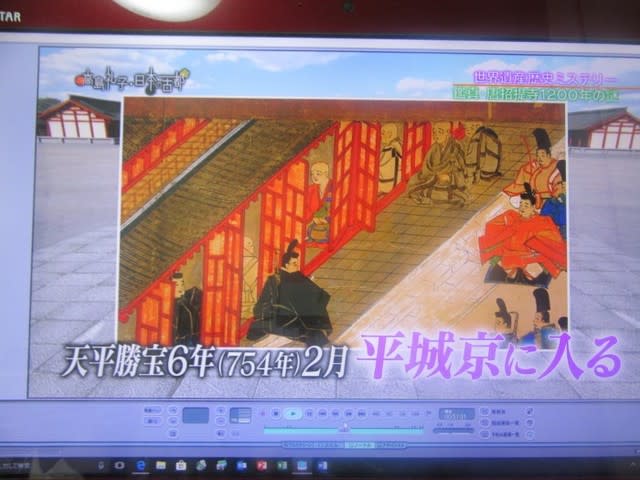

上の写真は天平勝宝6年2月4日(754年3月2日)奈良平城京に到着の様子

出典:上述BS-TBS番組

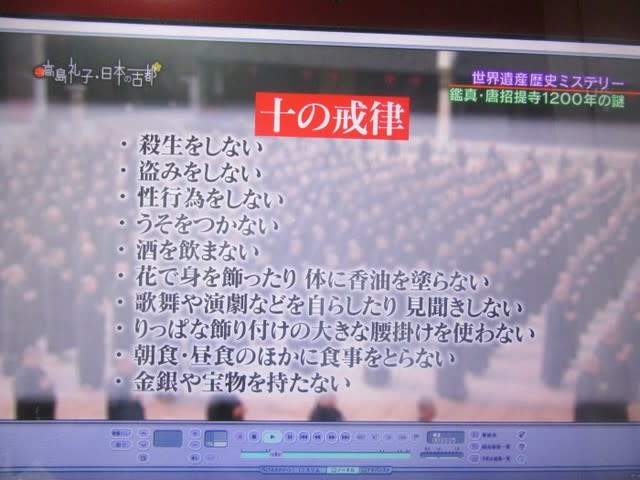

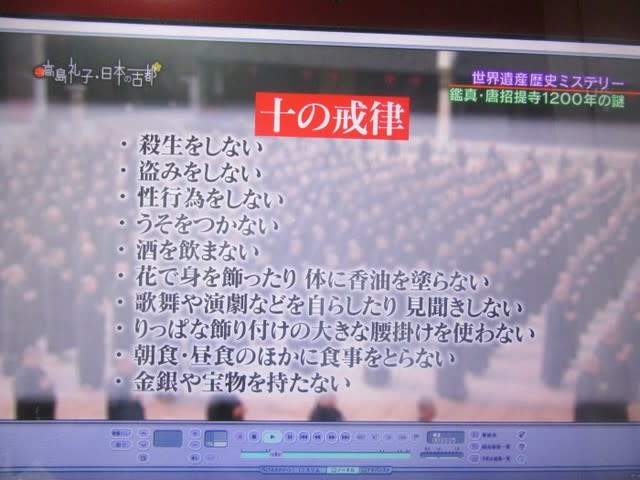

上の写真は律宗の10の戒律

鑑真和上、日本での活動

天平勝宝5年12月26日(754年1月23日)大宰府に到着、鑑真は大宰府観世音寺に

隣接する戒壇院で初の授戒を行う。

天平勝宝6年2月4日に平城京に到着して聖武上皇以下の歓待を受け、

孝謙天皇の勅により戒壇の設立と授戒について全面的に一任され、東大寺に住する

こととなった。

4月、鑑真は東大寺大仏殿に戒壇を築き、上皇から僧尼まで400名に菩薩戒を授けた

これが日本の登壇授戒の嚆矢である。併せて、常設の東大寺戒壇院が建立された。

天平宝字2年(758年)淳仁天皇の勅により大和上に任じられ、政治にとらわれる

労苦から解放するため僧綱の任が解かれ、自由に戒律を伝えられる配慮がなされた。

鑑真大和上70歳

天平宝字3年(759年)新田部親王の旧邸宅跡が与えられ唐招提寺を創建し、

戒壇を設置した。鑑真は戒律の他、彫刻や薬草の造詣も深く、

日本にこれらの知識も伝えた。

また、悲田院を作り貧民救済にも積極的に取り組んだ。鑑真大和上71歳

天平宝字5年(761年)には日本の東西で登壇授戒が可能となるよう、

大宰府観世音寺および下野国薬師寺に戒壇が設置され、戒律制度が急速に

整備されていった。 鑑真大和上73歳

天平宝字7年(763年)5月6日唐招提寺で死去(遷化)した。享年76歳

唐招提寺

唐招提寺の基本情報

住所:奈良市五条町13−46 TEL:0742-33-7900

宗派:律宗 御本尊:廬舎那仏 開基:鑑真 759年創建

公式サイト:http://www.toshodaiji.jp/about.html

Goo地図を添付しておきます。

上の写真は唐招提寺の現地説明板(2012-6-7撮影)

唐招提寺と鑑真は井上靖の小説『天平の甍』で広く知られるようになった

さらの昭和55年(1980)には映画化もされ鑑賞した記憶があります。

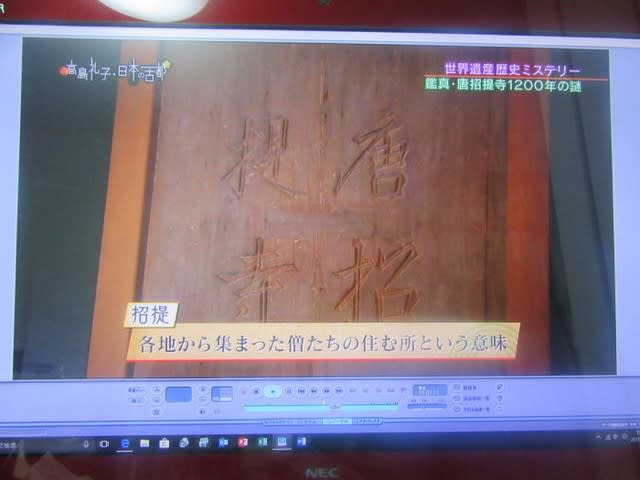

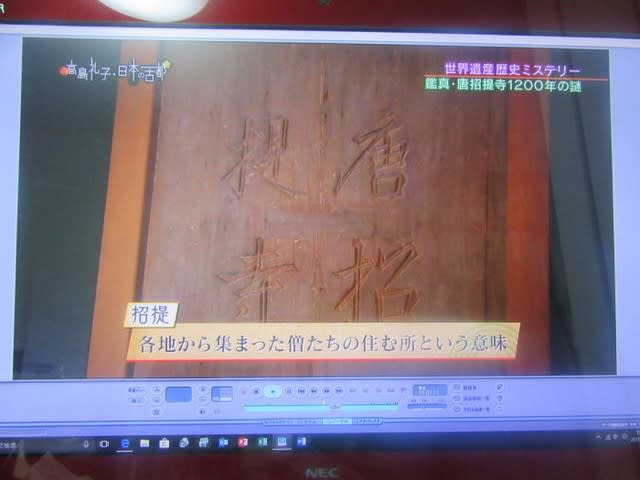

唐招提寺の意味は「各地から集まった僧が住むところ」出典:上述BS-TBS番組

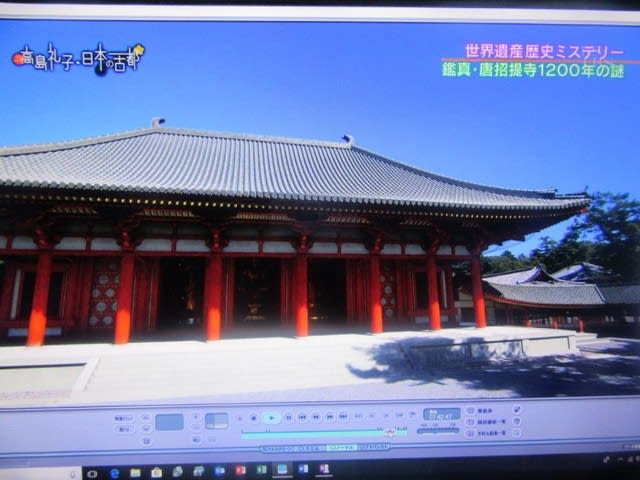

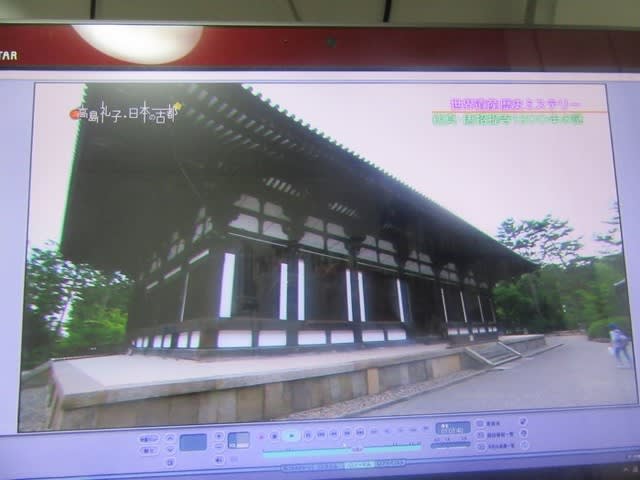

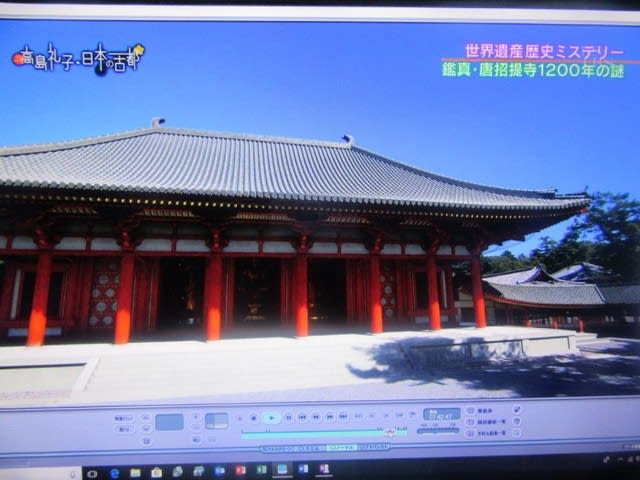

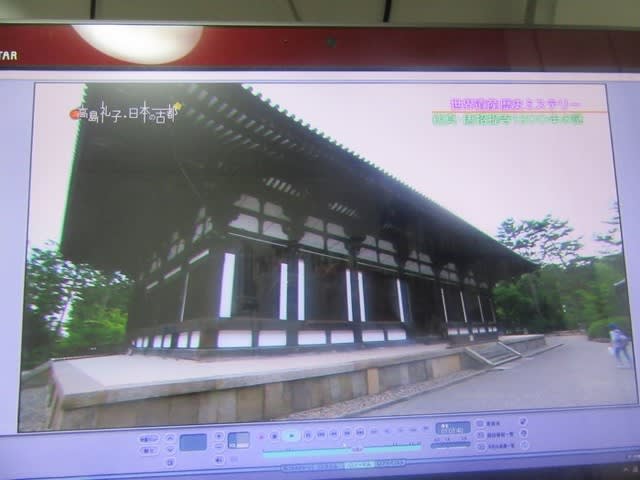

金堂

上の写真は金堂の建物(国宝) (2012-6-7撮影)

金堂は天平期に建立された建物で火災に遭っていないので建設当時に近い形で

残されている。当時の最先端の建築様式でパルテノン神殿と同じ8本の

エンタシス柱で重量を支えています。

唐招提寺は私寺であったため経済上の困難も多く、770年代に入り鑑真の弟子の

如宝らによって建立されました。

金堂は平成の大修理が平成12年(2000)より奈良県教育委員会文化財保存事務所の主導

によりスタートし平成21年(2009)11月の落慶法要まで10年をかけて実施されました。

上記修理の中で天平期の色を確認された。(上の写真)出典:上述BS-TBS番組

確認された色彩をベースにコンピューターグラフィックで金堂が再現された(上の写真)

出典:上述BS-TBS番組

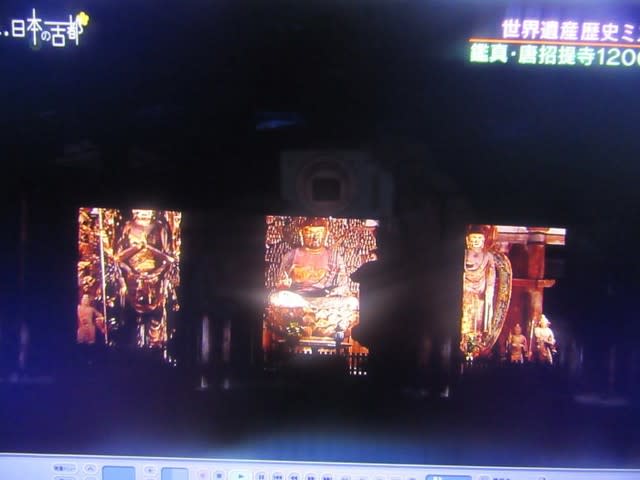

金堂内の仏像彫刻

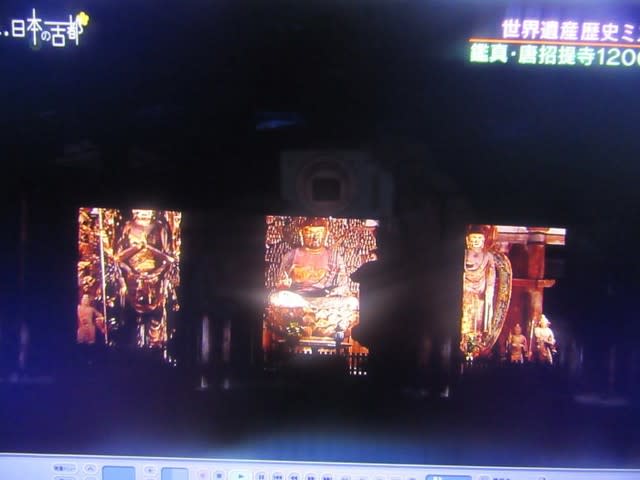

上の2枚の写真は金堂内の仏像で中央が乾漆盧舎那仏坐像、右は木心乾漆薬師如来立像

左は木心乾漆千手観音立像 3体ともに国宝 出典:上述BS-TBS番組

御本尊の乾漆盧舎那仏坐像の台座内組板に漆部造弟麻呂、物部広足、沙弥浄福などの

名が記されています。

上の2枚の写真は乾漆盧舎那仏坐像(国宝)のX線写真撮影風景と仏像の手の部分

から2つの水晶製数珠が見つかった(両手で4つ)鑑真和上が使用していた数珠か?

出典:上述BS-TBS番組

上の写真は平成の大修理の際に分解された木心乾漆千手観音立像 木心乾漆千手観音立像

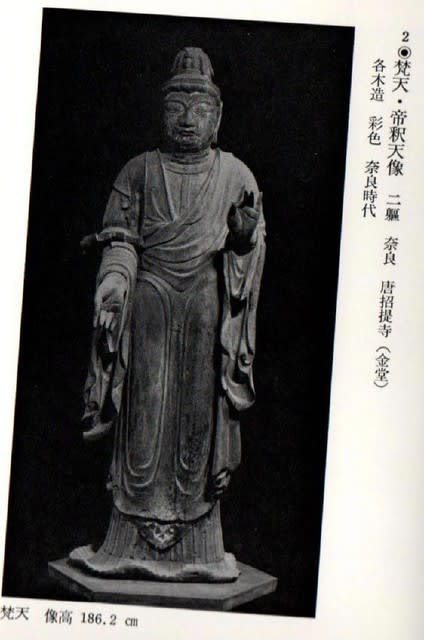

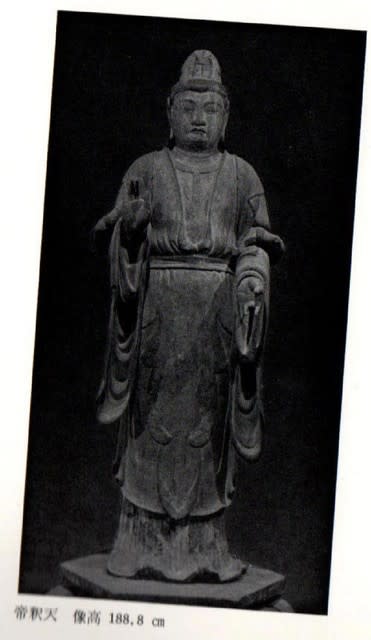

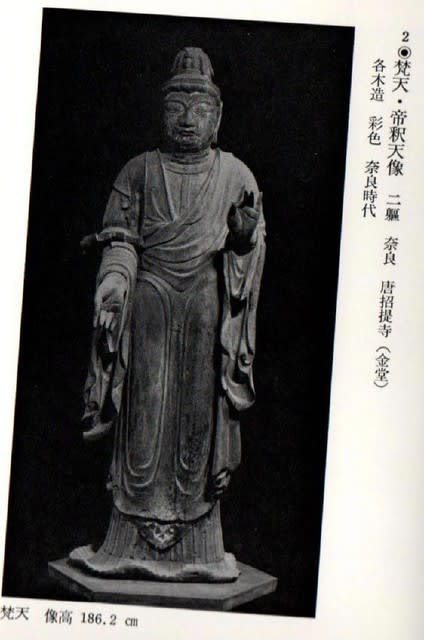

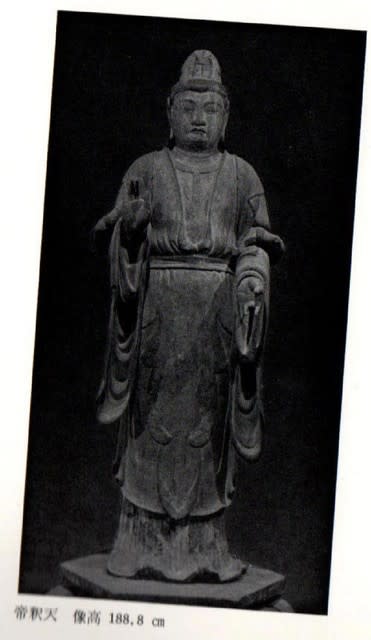

金堂内には上記の三尊以外に木造梵天、帝釈天立像や木造四天王立像(いずれも国宝)

があります。

上の写真は木造梵天立像 出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

上の写真は木造 帝釈天立像

出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

上の写真は木造四天王立像 持国天

出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

上の写真は木造四天王立像 増長天

出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

上の写真は木造四天王立像 広目天

出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

上の写真は木造四天王立像 多聞天

出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

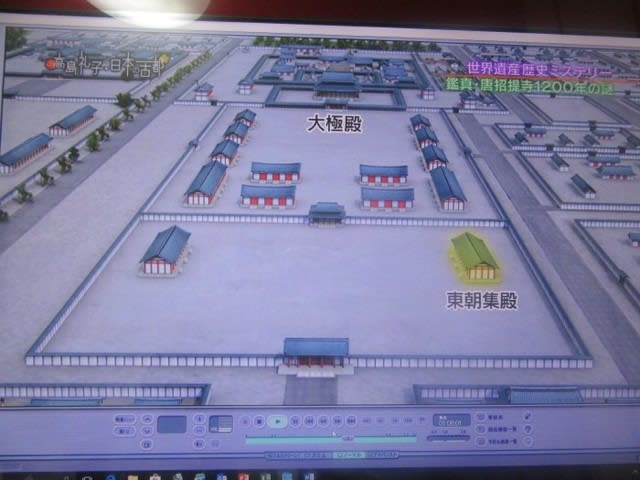

講堂

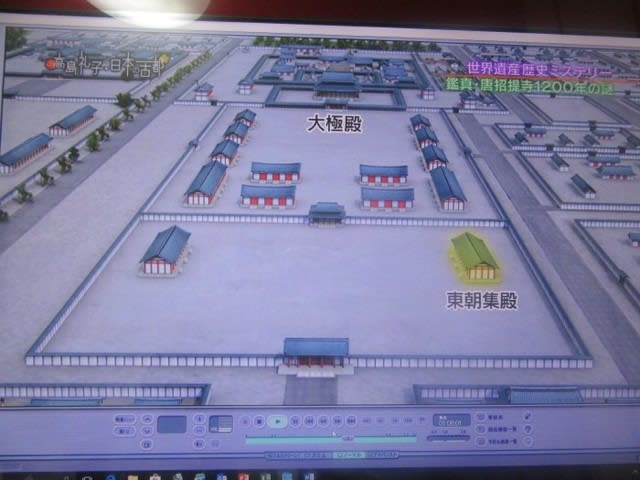

上の写真は講堂(国宝)平城京の東朝集殿を移築・改修された。

平城京の官庁を知る唯一の遺構である。

出典:上述BS-TBS番組

上の写真は平城京の東朝集殿(儀式の時に百官が参集する場所)

出典:上述BS-TBS番組

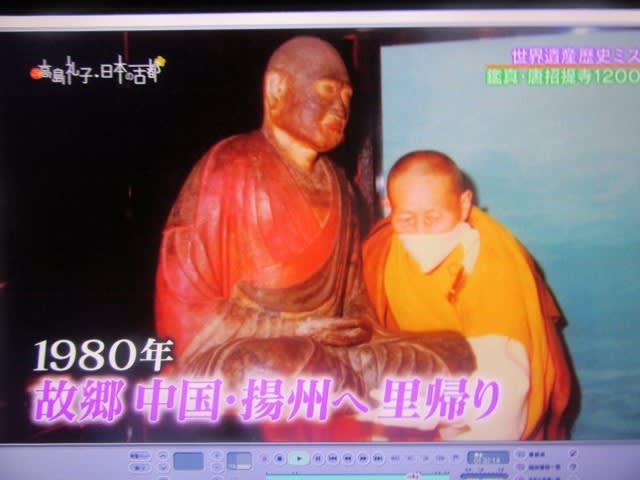

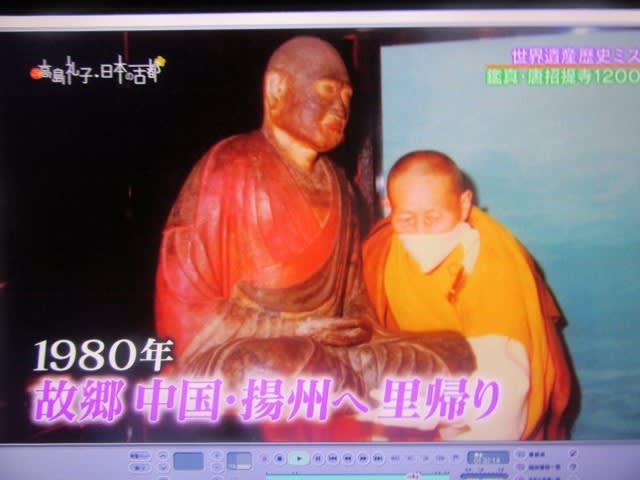

鑑真和上坐像の里帰り

1980年に鑑真和上坐像は故郷中国の揚州の運搬され公開されました。

上の5枚の写真はその時の様子です。 出典:上述BS-TBS番組

唐招提寺の御影堂の鑑真像、没後1250年を記念して特別公開

唐招提寺はデジタル大辞泉の解説によれば

「奈良市にある律宗の総本山。開創は天平宝字3年(759)、鑑真(がんじん)の開山で、

ここに戒壇を設け律宗の根本道場とした。金堂、平城宮の朝集殿を移築した講堂、

経蔵・宝蔵などは奈良時代の建物で国宝。薬師如来像・鑑真和上(わじょう)坐像(国宝)

のほか多数の文化財を所蔵。平成10年(1998)「古都奈良の文化財」の一つとして

世界遺産(文化遺産)に登録された。招提寺。」

最近BS-TBS高島礼子・日本の古都#90 2時間スペシャル 世界遺産歴史ミステリー

「鑑真と唐招提寺1200年の謎」(2017年9月8日放送)の録画を観たことも

あり表題のテーマで纏めてみることにしました。

乾漆鑑真和上坐像

上の写真は乾漆鑑真和上坐像です。 鑑真和上は

688年〈持統天皇2年〉生まれ - 763年6月25日〈天平宝字7年5月6日〉没

像が鑑真の弟子の忍基(にんき)他が鑑真和上の死期を知り手作りで造立

したと伝えられる像でわが国初の肖像彫刻で国宝に指定されています。

脱乾漆像で重量は12Kgと軽く火事でもすぐに持ち出せ造立当時のものが残されて

います。出典:総合日本史図表 監修 坂本賞三、福田豊彦 第一学習者(1994)

鑑真和上、日本への渡海

鑑真和上は日本の2人の僧、栄叡と普照の懇願を受け入れ日本への渡海を決意したが

5回の失敗を重ね6回目で日本への上陸を果たした。

上の写真は中国揚州大明寺で鑑真和上に懇願する栄叡と普照

Wikipediaよりその経緯を追ってみる。

1回目 743年夏 鑑真55歳 渡海を嫌った弟子が港の役人へ「日本僧は実は海賊だ」

と偽の密告をしたため、日本僧は追放された。鑑真は留め置かれた

2回目 744年1月 鑑真55歳 周到な準備の上で出航したが

激しい暴風に遭い、一旦、明州の余姚へ戻らざるを得なくなってしまった。

3回目 744年鑑真の渡日を惜しむ者の密告により栄叡が

逮捕をされ、3回目も失敗に終わる。

4回目 744年 栄叡は病死を装って出獄に成功し、

江蘇・浙江からの出航は困難だとして、鑑真一行は福州から出発する計画を

立て、福州へ向かった。しかし、この時も鑑真弟子の霊佑が鑑真の安否を

気遣って渡航阻止を役人へ訴えた。そのため、官吏に出航を差し止めされ、

4回目も失敗する。

5回目 748年 鑑真60歳 栄叡が再び大明寺の鑑真を訪れた。

懇願すると、鑑真は5回目の渡日を決意する。6月に出航し、舟山諸島で数ヶ月

風待ちした後、11月に日本へ向かい出航したが、激しい暴風に遭い、14日間の

漂流の末、遥か南方の海南島へ漂着した。鑑真は当地の大雲寺に1年滞留し、

海南島に数々の医薬の知識を伝えた。751年、鑑真は揚州に戻るため海南島を

離れた。その途上、端州の地で栄叡が死去する。動揺した鑑真は広州から天竺へ

向かおうとしたが、周囲に慰留された。この揚州までの帰上の間、鑑真は南方の

気候や激しい疲労などにより、両眼を失明してしまう。

上の写真は海南島から揚州までの2,500Kmの旅程で鑑真の1番弟子祥彦(しょうげん)

と日本の僧栄叡(ようえい)が死去してしまう。出典:上述BS-TBS番組

6回目 753年、遣唐大使の藤原清河らが鑑真のもとに訪れ

渡日を約束した。しかし、明州当局の知るところとなり、清河は鑑真の同乗を

拒否した。それを聞いた遣唐副使の大伴古麻呂は清河に内密に第二船に鑑真を

乗船させた。天平勝宝5年11月16日(753年12月15日)に

遣唐使の四舟が同時に出航する。第一船と第二船は12月21日に阿児奈波嶋

(現在の沖縄本島)に到着。第三船はすでに前日20日に到着していた。

3船は約半月間、沖縄に滞在する。12月6日(754年1月3日)に南風を得て、

第一船・第二船・第三船は同時に沖縄を発して多禰嶋(国)(現在の種子島)

に向けて就航する。 出港直後に大使・藤原清河と阿倍仲麻呂の乗った第一船は

岩に乗り上げ座礁したが、第二船・第三船はそのまま日本(多禰嶋)を目指した

のち第一船はベトナム北部に漂着。第一船の一行は唐に戻ることとなる。

7日後(七日去)の天平勝宝5年12月12日(754年1月9日)に益救嶋(現在の屋久島)

に到着して鑑真の来日が叶った。鑑真66歳。

朝廷や大宰府の受け入れ態勢を待つこと6日後の12月18日に大宰府を目指し出港する。

翌19日に遭難するも古麻呂と鑑真の乗った第二船は20日(754年1月17日)に

秋目(秋妻屋浦。鹿児島県坊津)に漂着[1]。 その後12月26日に、大安寺の延慶に

迎えられながら大宰府に到着。奈良の朝廷への到着は、翌天平勝宝6年2月4日

(754年3月2日)である。 (参照『唐大和上東征伝』『続日本紀』)

上の写真は遣唐使の4隻の船団が東征する様子 出典:上述BS-TBS番組

上の写真は天平勝宝6年2月4日(754年3月2日)奈良平城京に到着の様子

出典:上述BS-TBS番組

上の写真は律宗の10の戒律

鑑真和上、日本での活動

天平勝宝5年12月26日(754年1月23日)大宰府に到着、鑑真は大宰府観世音寺に

隣接する戒壇院で初の授戒を行う。

天平勝宝6年2月4日に平城京に到着して聖武上皇以下の歓待を受け、

孝謙天皇の勅により戒壇の設立と授戒について全面的に一任され、東大寺に住する

こととなった。

4月、鑑真は東大寺大仏殿に戒壇を築き、上皇から僧尼まで400名に菩薩戒を授けた

これが日本の登壇授戒の嚆矢である。併せて、常設の東大寺戒壇院が建立された。

天平宝字2年(758年)淳仁天皇の勅により大和上に任じられ、政治にとらわれる

労苦から解放するため僧綱の任が解かれ、自由に戒律を伝えられる配慮がなされた。

鑑真大和上70歳

天平宝字3年(759年)新田部親王の旧邸宅跡が与えられ唐招提寺を創建し、

戒壇を設置した。鑑真は戒律の他、彫刻や薬草の造詣も深く、

日本にこれらの知識も伝えた。

また、悲田院を作り貧民救済にも積極的に取り組んだ。鑑真大和上71歳

天平宝字5年(761年)には日本の東西で登壇授戒が可能となるよう、

大宰府観世音寺および下野国薬師寺に戒壇が設置され、戒律制度が急速に

整備されていった。 鑑真大和上73歳

天平宝字7年(763年)5月6日唐招提寺で死去(遷化)した。享年76歳

唐招提寺

唐招提寺の基本情報

住所:奈良市五条町13−46 TEL:0742-33-7900

宗派:律宗 御本尊:廬舎那仏 開基:鑑真 759年創建

公式サイト:http://www.toshodaiji.jp/about.html

Goo地図を添付しておきます。

上の写真は唐招提寺の現地説明板(2012-6-7撮影)

唐招提寺と鑑真は井上靖の小説『天平の甍』で広く知られるようになった

さらの昭和55年(1980)には映画化もされ鑑賞した記憶があります。

唐招提寺の意味は「各地から集まった僧が住むところ」出典:上述BS-TBS番組

金堂

上の写真は金堂の建物(国宝) (2012-6-7撮影)

金堂は天平期に建立された建物で火災に遭っていないので建設当時に近い形で

残されている。当時の最先端の建築様式でパルテノン神殿と同じ8本の

エンタシス柱で重量を支えています。

唐招提寺は私寺であったため経済上の困難も多く、770年代に入り鑑真の弟子の

如宝らによって建立されました。

金堂は平成の大修理が平成12年(2000)より奈良県教育委員会文化財保存事務所の主導

によりスタートし平成21年(2009)11月の落慶法要まで10年をかけて実施されました。

上記修理の中で天平期の色を確認された。(上の写真)出典:上述BS-TBS番組

確認された色彩をベースにコンピューターグラフィックで金堂が再現された(上の写真)

出典:上述BS-TBS番組

金堂内の仏像彫刻

上の2枚の写真は金堂内の仏像で中央が乾漆盧舎那仏坐像、右は木心乾漆薬師如来立像

左は木心乾漆千手観音立像 3体ともに国宝 出典:上述BS-TBS番組

御本尊の乾漆盧舎那仏坐像の台座内組板に漆部造弟麻呂、物部広足、沙弥浄福などの

名が記されています。

上の2枚の写真は乾漆盧舎那仏坐像(国宝)のX線写真撮影風景と仏像の手の部分

から2つの水晶製数珠が見つかった(両手で4つ)鑑真和上が使用していた数珠か?

出典:上述BS-TBS番組

上の写真は平成の大修理の際に分解された木心乾漆千手観音立像 木心乾漆千手観音立像

金堂内には上記の三尊以外に木造梵天、帝釈天立像や木造四天王立像(いずれも国宝)

があります。

上の写真は木造梵天立像 出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

上の写真は木造 帝釈天立像

出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

上の写真は木造四天王立像 持国天

出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

上の写真は木造四天王立像 増長天

出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

上の写真は木造四天王立像 広目天

出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

上の写真は木造四天王立像 多聞天

出典:重要文化財4 彫刻Ⅳ 文化庁監修 毎日新聞(1975)

講堂

上の写真は講堂(国宝)平城京の東朝集殿を移築・改修された。

平城京の官庁を知る唯一の遺構である。

出典:上述BS-TBS番組

上の写真は平城京の東朝集殿(儀式の時に百官が参集する場所)

出典:上述BS-TBS番組

鑑真和上坐像の里帰り

1980年に鑑真和上坐像は故郷中国の揚州の運搬され公開されました。

上の5枚の写真はその時の様子です。 出典:上述BS-TBS番組