「歴史を感じるお茶のお店だね~」と、この日、ミモロが訪れたのは、四条通からアーケードの寺町通に入ったところにある「蓬莱堂茶舗」です。

すでにここにお店を構え200余年という老舗です。

代々使い込まれた茶壷など、店に並ぶすべてのものに、京都の茶葉の歴史を感じます。

「一度伺いたかったんだ~でも、敷居が高そう…」というミモロ。その店構えに、ちょっと気後れしていていたのです。

「いろいろな種類のお茶があるね~」と店のカウンターを見つめます。

「どのお茶を選んだらいいんだろ?」と、抹茶だけでも、いろいろな種類があるのです。

「おや、ミモロちゃんですね~前に一度お目にかかったことがありますよね~」と、覚えていてくださったのは、ご店主。

「はい、わ~覚えてくださったんですね~うれしいなぁ~」と笑顔のミモロ。

「まぁ、個性的な方ですからね~」とご店主。

「あのね~今日は、お茶会にお友達に誘われたんです…」とミモロ。

「あ、そうですか~奥のお茶室でやってますよ~」とご店主。

ここのお店の奥には、多くの茶人を招く茶室があるのです。

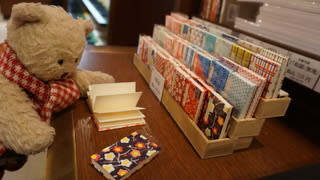

お店にも、お茶事に相応しい、様々なお道具が揃っています。

「あ、ミモロちゃんだ~お久しぶり~」と声を掛けてくださったのは、東山の「西行庵」という一般の方も参加できるお茶会などを催す歴史あるお茶室を主宰なさる花輪さんご家族です。

「ミモロちゃんもお茶会にいらしたんですか?」と。「はい、これから…」

ミモロは、「西行庵」のお茶会にも何度か参加したことがあり、趣ある風情のなかで、心鎮まるひとときを過ごしました。

「さすが京都の子供って、小さいときからお茶会なんかに出たり、いろんな日本文化に触れているんだねぇ~」と、会うたびに大きくなっている子供たちを見て思うミモロです。

「ミモロちゃん、そろそろ時間ですから、お茶室に入ってください~」と奥から声が…

「は~い」とミモロは、お店の奥へと進みます。

お茶会の様子は、撮影ができなかったので、お伝え出来ませんが、一緒に参加したのは、アメリカからの観光客。お茶室に入るのは、初めてです。床の間に座りそうになるので、「あ、そこはダメだよ~少し前に座ってね~」と英語でアドバイスしたミモロです。日本を訪れ、古い趣のお店に強い関心を抱く観光客…お菓子とお抹茶を頂くひとときは、いい思い出になったはず…。

お店には、煎茶などを煎れるお道具もいろいろ…

「美味しいお茶の煎れ方、今度ゆっくり伺いたいなぁ~」と思うミモロです。

実は、このお店は、今や多くの人が愛飲する「玄米茶」を作り出したのです。大正時代にお茶事の懐石のために作られた香ばしいお茶。当初は「蓬莱茶」と呼ばれていたそう。

「今度、ゆっくり美味しいお茶を買いに来たいなぁ~」というミモロ。

もう少し涼しくなったら、ぜひ…

お茶の本場、京都…京都旅で、ぜひ訪れたい茶舗のひとつです。

*「蓬莱堂茶舗」の詳しい情報はホームページで

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

いつも一緒だよ~ミモロオリジナルキーホルダー

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで