お友達と京都市消防局主催の「文化財防炎マイスター」講習に参加してるミモロ。

文化財の多い京都には、必要な大切な学習です。丸1日の講習は、応急手当の方法、初期消火のやり方、消火活動の手助けのやり方などを、講義と実際の体験で学んでゆくもの。

午前中は、応急手当を学びました。心停止した人へ、救急車が到着するまでの間の応急手当です。まず、胸骨圧迫のやり方を人形を使い、実際の現場を想定した訓練を体験。続いて、AED

(自動体外式除細動器)の使い方を学びます。

AEDは、心臓の動きに異常が出ている人に、電気ショックを与え、心臓を停止させ、再び、正常な動きに整える医療機器です。

最近は、学校、銀行、郵便局、駅、交番、ホテルなど、人が多く集まる場所に設置されているAED.でも、あることはわかっていても、その使い方がわからないと、どうにもなりません。使い方さえわかっていれば、一般の人でも、使用できる医療機器です。

指導教官のお手本をよく見て、参加者は、二人1組で、実際にAEDに触れながら、その使い方を体で覚えてゆきます。

「次は、こうやるんだ~」参加者の近くで、何度もやり方を見学し、頭に入れるミモロです。

「次は、こうやるんだ~」参加者の近くで、何度もやり方を見学し、頭に入れるミモロです。「AEDの音声ガイドのいう通りにやればいいんです。落ち着いてやれば、だれでもできますよ」と指導教官。「AEDって賢いんだね~」と、感心するミモロです。

では実際にやってみましょう。

前の訓練で、応急手当の胸骨圧迫をする人に頼まれてAEDを取りに行って、戻ったという設定で、次の訓練が始まります。ミモロは、AEDを取りに行った人の役です。

「AED持ってきました!」胸骨圧迫をしている人に大きな声ではっきり告げます。

「AEDの設置を開始します」そういうと、バッグを倒れている人のそばに置き、AEDの電源をいれます。

バッグの中に装備されている電極パッドを取り出して、倒れている人の胸に設置します。

「えーっとこっちが、右肩のところ、こっちは心臓の下のあたりに貼るんだよねー」

装着したら、ケーブルをAEDの本体に差し込みます。

ADEを設置している間も、胸骨圧迫を停止せず、続けるのが大切だそう。

設置が完了するとAEDから「倒れている人から離れてください」と音声ガイドが流れ、胸骨圧迫も一時中止。「心電図を解析しています」と。ここで、電気ショックが必要かどうか判断され、「電気ショックが必要です」とAEDに言われたら、充電されるのを待って、ボタンを押す用意をします。

「ショックボタンを押してください」とAEDに言われたら、倒れている人に、だれも触れていまいことを確認して、いよいよボタンを押します。

「押します!」と大きな声で言って、電気ショックのボタンをプッシュ。

それが終わったら、「ただちに胸骨圧迫を開始してください」と、またAEDから指示が。

「イチニ、イチニ…」ミモロは、全身の力を込めて、胸骨圧迫を続けます。

「イチニ、イチニ…」ミモロは、全身の力を込めて、胸骨圧迫を続けます。「はい、結構でーす」と教官の声で、作業を終了。

「これって、実際に一度でもAEDに触ったことがないと、結構むずかしいかも…だって、いくら音声ガイドがあっても、現場で慌てたら、わかんなくなっちゃうもの…。こういう訓練、AEDが設置されている場所の周辺の人は、受けた方がいいんじゃないのかな…知っている人が、いっしょに現場に行けば、作業もスムーズだと思うし…」とミモロ。

ホント、倒れている人のそばで、AEDを使うべきか、どうか一般の人が判断できるか、疑問が残ります。

AEDは、電気ショックで、一時的に心臓の動きを停止させる装置です。ですから、正常な人が触れると、反対に心臓が停止して、大変なことになるとか…。だから電気ショックのスイッチを入れる前に、だれも、体が触れてないか、十分確認しなくてはならいんだそう。

応急手当の訓練の後は、ランチタイム。そして、午後の講義へと進みます。

午後は、火災に関する講義と訓練の時間です。

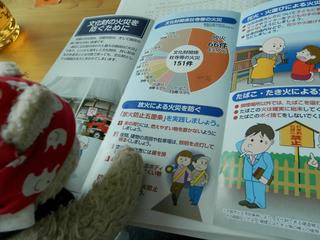

「京都は昔から火災が多く、多くの貴重な文化財が失われました。その原因の一位は、なんと放火です」と教官。

心無い人による放火は、昭和23年から平成25年までになんと66件で、文化財火災の43.7%に及びます。

心無い人による放火は、昭和23年から平成25年までになんと66件で、文化財火災の43.7%に及びます。放火による火災を予防するために、家の周りに燃えやすいものを置かない、夜間の照明を点灯する、不審者が入らないように物置や空き家にも鍵をかける、車やバイクのボディーカバーは、燃えにくいものに。地域で夜回りなどをして、放火防止を取り組みましょう。と、パンフレットに…。

京都では神社やお寺の境内は、禁煙になっています。また花火なども禁止されています。

もちろん、有名な寺社仏閣では、スプリンクラーや屋根からの放水設備など、さまざまな防火対策が行われています。

強力な水圧のもので、直接古い文化財に水をかけると、建物自体が損傷してしまいます。

デリケートな建造物には、消防士さんたちにも、多くの知識が必要なのだとか。

「お寺って山の上や、急な階段の上にあったり、もし火災が起きたら、消火活動大変そう」とミモロ。

京都では、大きなお寺や神社では、そこの僧侶や神職の方々は、消火訓練を受けているのだそう。

「みなさんは、文化財のあるところに、行ったり、観光客を案内したりする機会も多いでしょうから、もし、火災現場に遭遇したら、消防士やそこの人たちの消火活動を助ける行動をお願いします。」と。

木造家屋の多い京都、昔から民家からの類焼による火災の拡大が、文化財に多大なダメージをもたらしてきました。。

「皆さんは、消火器の使い方知ってますか?」

「う~ん、使ったことないからわからない…」とミモロ。

「では、今から、実際に消火器や、消防ホースでの放水を体験してもらいます」と。ミモロたち参加者は、次の場所へと移動します。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね、ミモロでーす。

「キビキビしててカッコいい…」と、その姿に見とれます。

「キビキビしててカッコいい…」と、その姿に見とれます。

入口で、さまざまな資料をいただき、教室へ。

入口で、さまざまな資料をいただき、教室へ。

午前中は、教室を移動して心停止した人の応急手当を学びます。

午前中は、教室を移動して心停止した人の応急手当を学びます。

「ギューギュー」

「ギューギュー」 ミモロの額に汗がにじみます。

ミモロの額に汗がにじみます。 片手を額にあてて、もう一方の手で、顎先を持ち上げ、気道を確保。

片手を額にあてて、もう一方の手で、顎先を持ち上げ、気道を確保。

「はい、結構です」と教官の声。

「はい、結構です」と教官の声。

「やっぱり広いおうちだね~」と廊下を歩きながら・・・当たり前です。閑院宮家のお住まいだったんだから…。

「やっぱり広いおうちだね~」と廊下を歩きながら・・・当たり前です。閑院宮家のお住まいだったんだから…。

「あの子も遊びに来たんだ~」

「あの子も遊びに来たんだ~」

「わーお魚がいっぱいいるよ~」と。

「わーお魚がいっぱいいるよ~」と。 「捕まえられるかも…」と、ネコの本能がムクムクと…。でも、とてもミモロの動きでは、魚を捕まえられません。ションボリとしているミモロ…

「捕まえられるかも…」と、ネコの本能がムクムクと…。でも、とてもミモロの動きでは、魚を捕まえられません。ションボリとしているミモロ…

「川をまっすぐ流れるように石を動かすんです。そうしないと、ゴミが溜まってしまうんで…」と。

「川をまっすぐ流れるように石を動かすんです。そうしないと、ゴミが溜まってしまうんで…」と。

錘のついた投網を、1度川に投げて、引き上げると、網の中には、魚がいっぱい。

錘のついた投網を、1度川に投げて、引き上げると、網の中には、魚がいっぱい。 「わーすごい~」と大興奮のミモロ。川の浅瀬の流れを石で囲って、ミモロのために小さな池を作ってくれました。「はい、ここで好きなだけ捕まえてください…」と、網の中から魚を放流。

「わーすごい~」と大興奮のミモロ。川の浅瀬の流れを石で囲って、ミモロのために小さな池を作ってくれました。「はい、ここで好きなだけ捕まえてください…」と、網の中から魚を放流。

「わーい…」ミモロは、魚に飛びかかります。「キャー捕まえた!」

「わーい…」ミモロは、魚に飛びかかります。「キャー捕まえた!」 ここならミモロでも手づかみで魚がキャッチできました。「わーうれしい…あの、これなんていう魚ですか?」

ここならミモロでも手づかみで魚がキャッチできました。「わーうれしい…あの、これなんていう魚ですか?」 「これはハヤという魚。塩焼きや煮つけにするとおいしいですよ…」と浅田さん。「あ、この魚の煮つけ、さっきお店で売ってた…このお魚もらってもいいですか?」「どうぞ…みんな持ってってください…」ミモロは、鞄に入れていたビニール袋に、次々に魚を入れました。

「これはハヤという魚。塩焼きや煮つけにするとおいしいですよ…」と浅田さん。「あ、この魚の煮つけ、さっきお店で売ってた…このお魚もらってもいいですか?」「どうぞ…みんな持ってってください…」ミモロは、鞄に入れていたビニール袋に、次々に魚を入れました。

10センチほどの小さな鮎。よく見ると、体の一部の皮が向けて、赤い肉が見えています。まるで何かに食べられたよう…「網で傷ついちゃったのかな…」と心配そうにしていると、「これは、冷水病にかかってるんです」と。

10センチほどの小さな鮎。よく見ると、体の一部の皮が向けて、赤い肉が見えています。まるで何かに食べられたよう…「網で傷ついちゃったのかな…」と心配そうにしていると、「これは、冷水病にかかってるんです」と。

「こんにちは~ちょっと見せてくださ~い」とミモロがご挨拶すると、「もしかして、ミモロちゃん・・・?前にテレビ出てたでしょ!見たことありますよ」と。「え~ミモロのこと知ってるの!うれしい・・・」とミモロの目が輝きます。

「こんにちは~ちょっと見せてくださ~い」とミモロがご挨拶すると、「もしかして、ミモロちゃん・・・?前にテレビ出てたでしょ!見たことありますよ」と。「え~ミモロのこと知ってるの!うれしい・・・」とミモロの目が輝きます。

「駅前のそばの本店で食べられますよー」と。「行きたい!」と目を大きく見開いてアピールするミモロでした。

「駅前のそばの本店で食べられますよー」と。「行きたい!」と目を大きく見開いてアピールするミモロでした。

「これは、琵琶湖の小魚で作った佃煮…いろんなお魚の稚魚が入ってるんですよ…」手にのせてもらってお味見を…。

「これは、琵琶湖の小魚で作った佃煮…いろんなお魚の稚魚が入ってるんですよ…」手にのせてもらってお味見を…。