いよいよ今日は2012年の締めくくりの大晦日を迎えます。

大晦日といえば、除夜の鐘。京都では、いろいろな寺院で、鐘がつかれ、その音が深夜の町に、厳かに響きます。

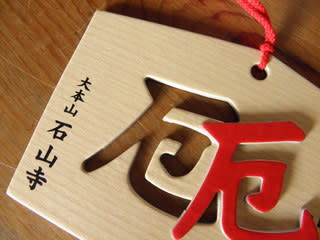

京都には、日本三大梵鐘という大きな釣鐘のうちの2つがあります。豊臣家が造営した方広寺、そして徳川家と深い繋がりがある知恩院です。(ちなみにもうひとつは、奈良、東大寺の釣鐘)

知恩院の釣鐘は、高さ3.3メートル、重さ約70トンと言われる巨大サイズ。鋳造は、寛永13年(1636)国の重要文化財です。徳川家が帰依する寺で、現在ある建造物の多くは、徳川家がかかわっています。

さて、大晦日に先立ち27日に、その鐘の試しづきが行われました。ミモロもさっそく見学に。

14時の開始前、梵鐘のまわりには、すでに大勢の報道人や見物人が。「また、出遅れたかも…」

もうすぐ試しづきが始まるのでしょうか、鐘の周りには、大勢の僧侶が並び、お経を。

そして、法衣をまくり、いよいよ試しづきです。

「あれ、法衣って、袖のところが襷みたいになるんだー」と、それぞれの袖を、首にかけて、腕をまくり準備を。ゆったりとした造りの法衣には、そんな裏ワザが潜んでいたとは…。

知恩院の大鐘が鳴らされるのは、御忌大会の4月と除夜の12月だけ。

「これを撞くと、すごーく大きな音がするのかなぁー」とミモロはワクワクしながら見守ります。

そもそも除夜とは、旧年を除く夜という意味。

除夜の鐘は、鐘の音で、108の煩悩を祓い、清らかな心で新年を迎えるための行事です。

知恩院では、17名の僧侶によって、鐘がつかれます。

16名は、鐘の外から、撞木(鐘つき棒)に結ばれた細めの綱(子綱)を「えーい、ひとーつ」という掛け声に合わせて引き、残る一人は、鐘のすぐそばで、太い親綱を持ち、タイミングを計りながら、「そーれ」という掛け声で、勢いよく鐘を撞きます。

試しづきは、本番の除夜の鐘のリハーサルと同時に、撞き手を決めるオーディションでもあるそうです。

知恩院では、全国から来た多くの若い僧侶が修業中。なかには除夜の鐘を撞くのも初めてという人も。試しづきでは、まずはベテランの僧侶が、お手本を見せ、それに習い若い僧侶が撞きます。

実際に鐘を撞くまでのタイミングを合わせるのに、かなり時間が必要らしく、見ていると、なかなか「そーれ!」という掛け声までに至りません。周囲の観客も、「まだだねー」と、いいながらカメラのスタンバイを。

親綱を持つ僧侶は、緊張気味。

子綱を引く16人の僧侶たちが、何度も綱を引き、撞木の動きを調整してゆきます。

鐘のそばには、タイミングを計り、撞くゴーサインを出すベテランの僧侶が、厳しい眼差しで立っています。

呼吸を整えた親綱を持つ僧侶は、鐘楼の周囲の一段高い木枠に後ろ向きに立ち、ゴーサインと共に、そのまま、親綱を握りしめながら、まるでジャンプするように全身をまかせ、後ろに倒れながら鐘を撞きます。

撞き終った僧侶は、みな地面に仰向けに倒れて、周囲の僧侶が、急いで、彼をその場から脇に移動させます。

一段高い木枠を踏み台に、後ろ向きジャンプ…。周囲の人は、その姿を面白そうに見ていますが、考えれば、後ろ向きジャンプは、どれほど怖いことでしょう。初めて経験する僧侶の緊張が思われます。

すべての身をまかせる…そのことに集中することが、煩悩を祓うことになっているのかと…ふと思いました。

代わる代わる試しづきをする僧侶。緊張と貴重な経験をするうれしさが、周囲にも伝わってきます。

「あれ、今の鐘は、あんまり大きな音がしなかったー」とミモロ。

そうなんです、撞く人によって、音の大きさも響きかたも違うんです。

「あ、今度は、上手…よく響く…」

見物人は、「今のはあかん…」とか「今度のは、ええ響きやー」と、まるで審査員のよう。

あまり上手につけなかった僧侶は、本番では撞くことができないそう。「きびしいー!」

試しづきでは、本番のように108つは、撞きません。撞き初めのころは、大勢いた見物人も、次第にその数は減り、見物するなら、後半がゆっくり見られる時間です。

近くで鐘を聞くと、すごく大きな音がすると思っていたミモロ。でも、実は近くでは、耳を覆うほどの大きな音ではありません。知恩院を出て、神宮道へと向かうミモロ。「あれー鐘の音がよく聞こえる…」。そうなんです。離れて聞いた方が、鐘の音は、しみじみと。

「今夜の除夜の鐘は、お家で聞けるかなぁ…」と、楽しみにするミモロでした。

*知恩院の除夜の鐘は、22:40に撞き初め。鐘楼の門は、20:30から開きます。23:00に閉門するので、近くで拝みたい方は、それまでにお寺に入ることが必要です。

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね

「わー、速い…」

「わー、速い…」