晴天に恵まれたゴールデンウイーク。京都の町中は、大勢の観光客でにぎわうことが予想されます。

ミモロは、「お天気だからお花のお手入れしよう~」とベランダの植木鉢をチェックすることに。

「わ~大きくなってる~」とまずは、フタバアオイの鉢に水を…。

このフタバアオイは、昨年の「葵祭」の時、下鴨神社で購入したもの。5月に行われる下鴨神社と上賀茂神社のお祭り、賀茂祭(葵祭)の象徴であり、両神社のご神紋になっているのがフタバアオイです。

そのときは。大きな葉っぱが茂る、それは美しいものでした。

そのときは。大きな葉っぱが茂る、それは美しいものでした。フタバアオイは、ウマノスズクサ科フタバアオイ属の多年草です。日本固有の在来種で、北海道から九州まで全国の山や林に分布します。「ハートの形の葉っぱがかわいいね~」とミモロ。

かつて上賀茂神社の神山一帯に広く育っていたフタバアオイですが、近年その数は激減。祭りの象徴であり、斎王代の行列の装束には、必ず身につける葉っぱです。その際、使用するフタバアオイの数は大変なもの。そのため、フタバアオイを育て、増やしてゆく「NPO法人 葵プロジェクト」が設立され、家庭や学校などで育てた株を、里帰りさせる活動が展開されています。

さて、夏になると、ミモロのフタバアオイは、急に元気がなくなって秋になることには、すっかり葉っぱが落ちてしまいました。

「あれ~枯れちゃったのかなぁ~」

「冬の間も水やりは忘れずに・・・」と園芸屋さんにアドバイスされたミモロは、その言葉通り、土の表面が乾くと水やりをしていました。

「なんか枯れたまんまだよ~」と秋も深まり、そして冬が訪れても、フタバアオイの鉢は、なんの変化もないように見えます。

冬が過ぎ、梅が咲き始めたころ・・・ミモロは、いつものように植木鉢を覗くと、

「あ、なんか芽が出てきてる~見て~!」と大きな声を。

確かに黒い茎の部分に、黒っぽい葉っぱが見えました。

「わ~生きてたんだ~」と目を輝かすミモロです。それから、以前より頻繁に植木鉢をチェック。

「元気になあ~れ!」と毎日声を掛けました。

「キャ!葉っぱ出てきた~」

小さな葉っぱが黒い茎に出てきました。「わ~い、冬の間もお水あげてよかった~」と大喜びのミモロ。

その後も、ミモロのフタバアオイは順調に成長。

鉢から茎がはみ出すようになりました、「かわいいお花も咲いたよ~」

「ねぇ~なんか葉っぱ茎が外まで伸びてる~もしかして鉢小さすぎるんじゃないの~」と心配するほどの急激な成長。

そこでミモロは、山野草を扱うお店の人に、アドバイスを求めます。

「そんなに鉢から茎がはみ出してるのら、やっぱり根が詰まっていると思いますよ、この時期は、株わけにいい時期ですから、思い切ってやってみてください~」といわれました。

ミモロは、ホームセンターで土と植木鉢を購入し、さっそく株わけに挑戦です。

植木鉢を外すと、細い根がぎっしりと詰まっています。

ミモロは、それを思い切って、3つの鉢に分けました。

「ちゃんと育ってくれるといいんだけど~」とちょっと心配そう。なんせ初めての株わけですから。

「ちゃんと育ってくれるといいんだけど~」とちょっと心配そう。なんせ初めての株わけですから。「なんか大丈夫そう~」今もミモロのフタバアオイは、葉っぱを茂らせています。

大きくなったフタバアオイの葉を見て、「そろそろ葵祭だね~」とミモロ。

5月15日の「葵祭」・・・フタバアオイがその時期を告げているようです。

5月15日の「葵祭」・・・フタバアオイがその時期を告げているようです。「この葉っぱもフタバアオイに似てる~」と、やはり世話をしているのがシクラメン。

冬には、一時葉っぱが少なくなりました。

冬には、一時葉っぱが少なくなりました。でも4月になったら、花もつけ、「なんかクリスマスの時みたいに元気になってる~」

さらに、榊の苗も育っています。

「これ買った神棚の榊から根が出て、育ったの~」とミモロ。

「これ買った神棚の榊から根が出て、育ったの~」とミモロ。なんとお花屋さんで買った切り花の榊で元気なものは、根が出て、植木になるのです。

ミモロは、お花のお世話が得意・・・「まぁね~」とちょっと自慢げな様子です。

観光客でにぎわう京都の町…住民は、観光地を避けて近所でのんびり・・・そんな過ごし方をする人も多い京都です。

ブログを見たら、金魚をクリックしてね よろしく~ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro@piano.ocn.ne.jpまで

ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

現在、京都の南部、南山城村に工房を構え、そこで製作に励まれています。

現在、京都の南部、南山城村に工房を構え、そこで製作に励まれています。

「なんの音?」

「なんの音?」

「お地蔵さまにお詣りしよう」

「お地蔵さまにお詣りしよう」

ミモロの足のサイズは、仏様の小指くらいしかありませんでした。

ミモロの足のサイズは、仏様の小指くらいしかありませんでした。 「心落ち着くね~」

「心落ち着くね~」

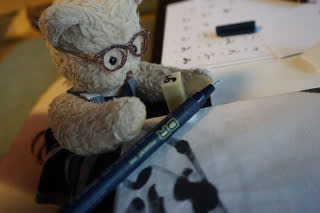

「こうやって押すように彫ります」

「こうやって押すように彫ります」

「うまく彫れてるかなぁ~」。ミモロがやったことがある消しゴムハンコづくりとは勝手が違います。

「うまく彫れてるかなぁ~」。ミモロがやったことがある消しゴムハンコづくりとは勝手が違います。

どのくらい時間が経ったのでしょう。それも忘れるほど熱中したミモロ。

どのくらい時間が経ったのでしょう。それも忘れるほど熱中したミモロ。

「ヨイショ ブチュ~」

「ヨイショ ブチュ~」

「どうかな~」

「どうかな~」

彫っては押しを繰り返します。

彫っては押しを繰り返します。

「どれどれ~ちょっと見せて~」

「どれどれ~ちょっと見せて~」

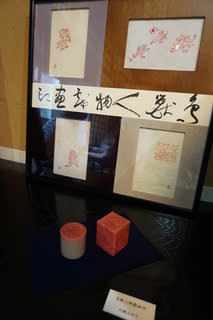

「わ~キレイになってる~」

「わ~キレイになってる~」

仕上げてもらったのに、なぜかドヤ顔。

仕上げてもらったのに、なぜかドヤ顔。

「あれ、2時間半もいたんだ~」

「あれ、2時間半もいたんだ~」

「楽しかった~」

「楽しかった~」

、

、

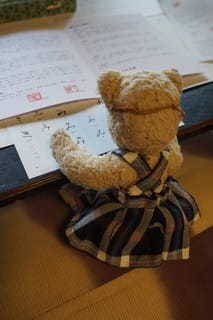

「お招きありがとうございます。楽しみにしてました」とミモロ。

「お招きありがとうございます。楽しみにしてました」とミモロ。

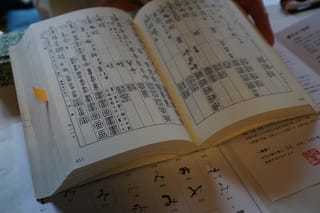

まずは、一緒に参加する方と一緒に篆刻について学びます。

まずは、一緒に参加する方と一緒に篆刻について学びます。

川瀬さんのお話に聞き入るミモロです。

川瀬さんのお話に聞き入るミモロです。

「押すとき手にやさしいんだ~」

「押すとき手にやさしいんだ~」

「4つくらい書いとこ~」

「4つくらい書いとこ~」

「どれにしようかな~」

「どれにしようかな~」 書いた文字を見て、彫るものを選びます。結局、一番初めに書いたものが気にいったよう。

書いた文字を見て、彫るものを選びます。結局、一番初めに書いたものが気にいったよう。