久しぶりに近所の朝のお散歩に出かけたミモロ。

ミモロの住む東山の岡崎エリアは、お散歩にぴったりの自然豊かな地域です。

南禅寺に向かう途中からは、疎水の噴水の姿も。

そして、参道の中ほどに小さな蓮池があります。

「去年もここで蓮の花を見たんだ…もうそろそろ咲くころだよね…」実は、ミモロは、蓮の花が見たくて、このコースを選んだと、こっそり教えてくれました。

「あ、まだ咲いてない…」一面緑の大きな葉が茂る池ですが、まだ花の姿はありません。

「なんだーがっかり…」花のない池を残念そうに眺めていると、駐車場の係りの方が、「あっちへ行ってごらん…蕾が見えるよ」と、親切に教えてくださいました。

「あ、ホントだ。大きな蕾がある…きっと来週には、蓮の花が見られるね…また、見に来まーす」と、来週を楽しみにするミモロです。

「あ、ホントだ。大きな蕾がある…きっと来週には、蓮の花が見られるね…また、見に来まーす」と、来週を楽しみにするミモロです。久しぶりに訪れた南禅寺。なんど訪れても、三門の堂々とした姿に見惚れます。

「朝は、だれもいなくていい感じ…」

境内は、まさに清々しい緑一色。

苔の緑と木々の緑に、ミモロの体もグリーンに染まっています。

苔の緑と木々の緑に、ミモロの体もグリーンに染まっています。「あ、いい空気…緑の香りがする…フースー」と、大きく深呼吸。

「蝉の声も聞こえる…夏だねぇー」と、夏を改めて実感。

本堂にお参りした後は、境内の中を抜けて、

本堂にお参りした後は、境内の中を抜けて、 野村美術館方向へ。

野村美術館方向へ。ミモロお気に入りのコースです。

閑静な住宅が並ぶエリアを歩くと、「確かこの辺りに花菖蒲がキレイに咲いている場所があるって、前にお友達が言ってたっけ…。もう終わっちゃたよねー」とひとりブツブツ言いながら、野村美術館の一筋西側の道を進みます。

いつもは、柵が立っていてはいれないお屋敷の前庭は、どうも入れる感じに。奥に進むと

「わーまだ咲いてた!すごいりっぱ!感激!」。大きなりっぱな花菖蒲が、まだ紫色の花をつけていました。

「来年は、絶対もっと早く見に来よう…きっとすごくりっぱだよ」と。今年見た花菖蒲の中でも、りっぱな花。これは来年が楽しみです。

途中、ミモロは、また野菜を売る車に出会いました。山科から来ている農家の方。

「昔は、荷車で来たんだけど、もうしんどいからトラックで…」山科は、山ひとつ越えた場所。三条通も蹴上付近から、三条大橋に向かいなだらかな坂道が続きます。確かに、荷車を引くのは大変そうな感じです。

「昔は、荷車で来たんだけど、もうしんどいからトラックで…」山科は、山ひとつ越えた場所。三条通も蹴上付近から、三条大橋に向かいなだらかな坂道が続きます。確かに、荷車を引くのは大変そうな感じです。「もうお散歩も帰り道になっているから、買っちゃおう!」と、ミモロは、新鮮なトマトを2つ買いました。

「冷蔵庫で冷やして食べよう…」ビニール袋に入れてもらったトマトを重そうに抱えながら、お散歩を終えて、家に向かうミモロです。

*夏の花の涼しげな姿を改めて感じるお散歩…

初夏に咲く花は、春の花と違い、その色合いが実に涼しげ。

どの花も青や白…ピンク色の花でも、青みを帯びて、涼しい印象を与えます。自然の色彩って、素晴らしい!と思ってしまう姿です。

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね

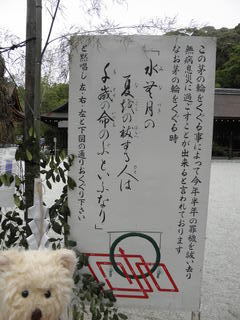

京都では、町のあちこちにお地蔵様の社があります。毎年、8月のお盆のころに、町内では、子供たちのためのお祭り「地蔵盆」が行われ、お菓子やおもちゃなどがプレゼントされたり、金魚すくいやシャボン玉などの遊びも行われます。昔は、子供の死亡率が高く、健やかに成長することを、お地蔵様にお願いする親心が伝わるお祭りです。

京都では、町のあちこちにお地蔵様の社があります。毎年、8月のお盆のころに、町内では、子供たちのためのお祭り「地蔵盆」が行われ、お菓子やおもちゃなどがプレゼントされたり、金魚すくいやシャボン玉などの遊びも行われます。昔は、子供の死亡率が高く、健やかに成長することを、お地蔵様にお願いする親心が伝わるお祭りです。

「なに売ってるんだろ?」とミモロは興味津々。

「なに売ってるんだろ?」とミモロは興味津々。

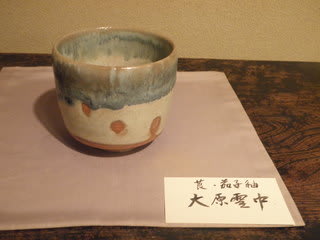

大原の朝靄を映したような茄子色の花入れ。まるで坐禅をしているような静寂感が漂うよう…。

大原の朝靄を映したような茄子色の花入れ。まるで坐禅をしているような静寂感が漂うよう…。