数寄屋建築の匠が働く「中村外二工務店」。1988年に、2代目中村義明さんによって、指物部と家具部が作られ、その製品を販売するお店「興石」が設立されました。

ミモロは、「中村外二工務店」の仕事場を見学した後、そのお店も伺うことに…。

「興石」の指物部の作業場も、ちょっと見学…。

細く削られた木材を巧みに組み合わせ作り上げられる作品。

設計から製作まで一貫して行われる作業場です。

数寄屋建築を建てる場合、普通は、建物をつくる大工さん。そして、内装の戸、照明器具、作り付けの戸棚などは、それを専門とする別の職人さんが担当するのが一般的。でも、「中村外二工務店」では、完成度を高めるために、それをすべて内部の職人さんたちが行います。それが指物部であり、家具部の設立に…。

「とても建物全体を作っていただくわけにはいかないけれど、改装の場合、「中村外二工務店」にお願いしたい…」という料亭、旅館、一般住宅なども多いそう。

そんなニーズに応えるのが「興石」です。

北大路通に面したお店は、だれでも訪れることができます。

1階は、照明器具が並ぶショールーム。そして2階・3階が、家具部のショールームで、北欧家具が並んでいます。

まずは、1階から見学しましょう…。

「わ~いろんな照明が並んでる~」

数寄屋建築にふさわしい品格ある姿…。

「すごく端整な姿…」と、そばでよく見ると、その精巧な仕事のすごさに驚きます。

「すごく端整な姿…」と、そばでよく見ると、その精巧な仕事のすごさに驚きます。そもそも数寄屋建築が生まれた時代は、電気がありませんから、照明器具というのも、行灯やろうそくだったはず。

凛とした雰囲気漂う数寄屋店築には、それにふさわしい照明の形が求められます。

指物部の鳥原さん。「興石」の照明器具の企画、デザイン、製作、販売まで担当するベテラン。千葉大の工学部建築学科の卒業後、指物師の修業をなさった方。

精密な計算しつくされたデザインから生まれる照明。

素材の性質と強度、細い接着部分の構造などを知り尽くし、計算し尽された形です。

「どうしてこんな風にできるんだろ?」とミモロが真剣に見つめるのがわかります。

きわめて薄い杉板を貼った照明…内側からの光をやさしく外に放ちます。

「接着部分がすごく少ない…それなのにどうしてこの形を保てるの…」と、ミモロは、驚くばかりです。

あらゆる装飾を削り、フォルムだけの美しさ…まさに数寄屋建築に似合う洗練美がそこに…。

「電気売り場にある日本の照明器具って、なんかかっこよくないよね~」と、ミモロ。

日本の場合、照明器具は、内部の電球や蛍光灯、LED電球などの発達を主体に進んできたと思われます。

明るいリビング、明るいトイレ…昔、「トイレの100ワット」=「無駄な明るさ…」というギャグがありました。

今や、日本の家庭には、闇が全くありません。トイレだって、100ワットをつけてるところもありますから…。

だから子供たちが、トイレを怖がるというのは、昔の話。

かつて日本の家屋、特に数寄屋建築では、月明かりや雪あかりを楽しんだはず。

そこは、決して、隅々まで照らされる灯りはなく、闇と光が共存した世界があったのです。

影、闇があることで生まれる奥行き感…今の日本の住宅は、どこも明るく、のっぺりとして奥行き感がありません。

どんなに素敵なお座敷も、天井から煌々とLED電球の照明器具で照らされては趣など皆無に…。

「興石」の照明器具は、フォルムの美しさと共に、優しい光を放ちます。

「ペンダントタイプの器具の中に蛍光電球入れちゃダメ…」そう、白熱電球の色が似合います。

吊り下げタイプの照明器具でも、決してサークルタイプの蛍光灯が入るように設計されたものはありません。

「きっと鳥原さん、蛍光灯嫌いなんだよ~」と、勝手に想像するミモロ。

鳥原さんが、蛍光灯が嫌いかどうかは、不明ですが、数寄屋建築には、似合わないと思われているのは…。

はっきり言って、家電メーカーが作る照明器具のようなギラギラした明るさはありません。

部屋の隅には、暗い部分が生まれるような灯りなのです。

「すごく落ち着くんだよね~」とミモロ。実は、ミモロの家にも、1つだけガラスタイプのこちらの照明器具があります。

やはり中には、白熱電球を入れています。「でも、いままで使ってた白熱電球、製造停止になったんだって…」

そう、なんとファラメントがある白熱電球の製造は、大手では停止になり、LED電球の白熱灯タイプしか買えなくなってしまいました。「コンビニにも、白熱電球売ってないよね~」とミモロ。それで、買い置きしています。

「なんかLED電球って、形が変な気がする…前からある照明器具に形合わないんだよね~」と不満そうなミモロです。

「興石」のショールームの一角には、お座敷がしつらえられています。

そこには、スタンドタイプの照明が…

「こういう間接照明って、心が落ち着くんだよね~」とミモロ。

現代生活は、あまりに長時間、明るい光に照らされすぎているのかもしれません。

「桜や楓も夜にライトアップしすぎると、疲れちゃうんだって…」とミモロ。

PCにスマホ…いつも光を発するものを見つめています。

「ぜったい、こういう生活…心にも体にも悪いんじゃないの~人間だって、生き物だから…」とミモロ。

「やさしい光と闇のある生活の方が、人間らしいのかもよ~」とネコに言われて、思わずうなずいてしまいます。

「このお椅子もすごく座りやすい・・・・」

「それは、畳の上で使えるように、足の部分が工夫されているんですよ~」と、そばで中村さん。

「それは、畳の上で使えるように、足の部分が工夫されているんですよ~」と、そばで中村さん。「ホント、畳に椅子の足のあとが着かないように、なってる~」畳に接着する部分に横木が渡り、座る体重を分散させています。

「こういう家具、和室にあったらいいね~」と憧れのまなざし。最近、椅子を希望されるお客様が多い、料理屋さんや旅館に使われるお椅子です。

「ミモロちゃん、そろそろ家具のショールーム行きましょう…」と、ミモロの見学をお世話してくださっている中村さん。

「は~い」ミモロは、建物の2階へと移動しました。

*「興石」京都市北区紫野西御所田町15 075-415-2818 営業時間10:00~17:00 日曜・祝日休み)不定休の場合も)ショールームを訪れるときは、電話で予約を…

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね~ミモロより

ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

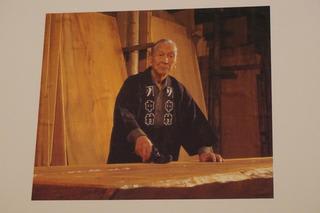

工房には、たくさんの木材が…

工房には、たくさんの木材が…

工房では、さまざまな役割を担った方々が、黙々と作業をしています。

工房では、さまざまな役割を担った方々が、黙々と作業をしています。

艶やかで、なんとも品格を漂わせる竹が、大きな机の上に並んでいます。

艶やかで、なんとも品格を漂わせる竹が、大きな机の上に並んでいます。 「これは、組み合わせて塀や壁に使うんですよ」と、棟梁の升田さん。50年くらいここで仕事をなさっているそう。

「これは、組み合わせて塀や壁に使うんですよ」と、棟梁の升田さん。50年くらいここで仕事をなさっているそう。

「みんなすごいね~」と、

「みんなすごいね~」と、 仕事をそばで見ては、ただただ感激…。

仕事をそばで見ては、ただただ感激…。 よく手入れされた道具が並びます。

よく手入れされた道具が並びます。

古い趣ある町家で、観光客も大勢訪れるお店です。

古い趣ある町家で、観光客も大勢訪れるお店です。 花見小路に面した入口は、「十二段家 花見小路店」で、こちらは『大エビの天丼」や「うなぎのせいろ蒸し」など、観光客でいつも賑わいますが、「こっちにも入口がある…」

花見小路に面した入口は、「十二段家 花見小路店」で、こちらは『大エビの天丼」や「うなぎのせいろ蒸し」など、観光客でいつも賑わいますが、「こっちにも入口がある…」

角を東に入ったところにも暖簾が掛かっています。ここが、「十二段家本店」の入り口。

角を東に入ったところにも暖簾が掛かっています。ここが、「十二段家本店」の入り口。

「わ~雰囲気あるお店…」

「わ~雰囲気あるお店…」

窓から注ぐ柔らかな陽光が、いっそう心を和ませます。

窓から注ぐ柔らかな陽光が、いっそう心を和ませます。

お昼に到着したミモロ…

お昼に到着したミモロ…

「2つ大根食べる?」と聞かれ…大きな大根を見て「あの~1個でいいです」と、さすがにお餅を食べたばかり…。

「2つ大根食べる?」と聞かれ…大きな大根を見て「あの~1個でいいです」と、さすがにお餅を食べたばかり…。 ホクホク言いながら、しっかり食べきったミモロ。

ホクホク言いながら、しっかり食べきったミモロ。

差し手が体を左右にひねりながら進みます。

差し手が体を左右にひねりながら進みます。

「どれにしよう…」

「どれにしよう…」

「う~困っちゃう…みんな食べたい…」

「う~困っちゃう…みんな食べたい…」

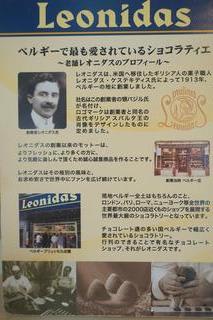

「はいどうぞ…」とミモロに渡されたのは、このお店を代表するチョコレートのひとつ、プラネリです。

「はいどうぞ…」とミモロに渡されたのは、このお店を代表するチョコレートのひとつ、プラネリです。

「1粒200円くらいなんだって~本場の美味しさが味わえるんだよ~」

「1粒200円くらいなんだって~本場の美味しさが味わえるんだよ~」

「これお願いします…」

「これお願いします…」