「さぁ、『ミモロの世界 写真展 -大好きなクラフト作家さんといっしょー』のご案内ハガキ配らなくちゃー」と、日曜日にお散歩を兼ねて、京都祇園へと出かけたミモロ。

「ここのお店にお願いしちゃおう!」と、まず立ち寄ったのは、大和大路通にあるカレーの店「RYOKAKU(リョウカク)」です。

8月11日のミモロのブログでもご紹介していますが、ここは昨年11月に「黒七味」で有名な「原了郭」が作ったカレー店。

8月11日のミモロのブログでもご紹介していますが、ここは昨年11月に「黒七味」で有名な「原了郭」が作ったカレー店。種類豊富な野菜や果物、10種類のスパイスを合わせて煮込んだカレーは、一度食べるとまた食べたくなる味。

「あ、ミモロちゃんお久しぶりー」と、すでに顔なじみのミモロ、さっそく「あのー今度、写真展イベントするんで、この御案内のハガキお店に置いてもらえませんかー」とお願いを…。

「わー楽しそう…ぜひ、伺いまーす」と、お店の目立つ場所に置いてくださいました。

「わー楽しそう…ぜひ、伺いまーす」と、お店の目立つ場所に置いてくださいました。

もちろんカレーも食べました。「ちょうどよかったー。キノコがいっぱい入った秋のカレーライスが登場したばかりなんです。ミモロちゃんに食べて欲しかったんでー」と料理長の森長さん。

カレーが運ばれる前に、いつもサービスで出るカレー風味の小さなハムサンドと試食の品。

まさにミモロサイズ。

まさにミモロサイズ。

ミモロ、見つめ過ぎ…目が寄ってます。はい、一口でパクリ。やがで運ばれたカレー。「わーキノコや野菜がいっぱい…」

「牛すじが溶けるほど、煮込んではいってるから、リッチなお味…キノコや野菜とピッタリ!」と、ペロリと完食。

さぁ、お腹もいっぱいになったので、少し町歩きをして帰りましょ。

大和大路通を四条通方向に進むと、「この郵便局個性的…」

「京都祇園郵便局」赤いフレームの窓枠が目立ちます。「でも、京都にあると、なんか神社を思わせるねー」

郵便料金の値上げも決定。でも、「やっぱりお手紙っていいよねー」とミモロ。確かにメールで受け取るより、特別な感じがして記憶に残ります。「御礼状なんかは、やっぱりお手紙でだしたいよねー」

郵便料金の値上げも決定。でも、「やっぱりお手紙っていいよねー」とミモロ。確かにメールで受け取るより、特別な感じがして記憶に残ります。「御礼状なんかは、やっぱりお手紙でだしたいよねー」京都の祇園の路地は、結構歩いているミモロ。歌舞練場の後ろ側の道をトコトコ進むと、ひときわ木がこんもりと茂った場所が…。

「あれ?神社?」。そこは、「崇徳天皇御廟」です。

「あれ?神社?」。そこは、「崇徳天皇御廟」です。 「あの崇徳天皇さまの御廟…」

「あの崇徳天皇さまの御廟…」

と、ちょっと緊張するミモロ。

崇徳天皇は、保元の乱で、讃岐に流され、血書をもって都へ戻ることを願いますが、聞き入れらず、流罪されてから9年後に46歳の若さで崩御されます。この御廟は、崇徳上皇の寵愛を受けた阿波内侍が、遺髪をうけて、ここに塚を築き、御霊を御慰めしたと伝えられます。

「あれ?阿波内侍さんって、大原の寂光院にお祀りされてなかった?」ミモロ、よく思い出しました。その通り、彼女は、崇徳天皇の寵愛を受けた女性で、建礼門院徳子にもお仕えしていたのです。「ウワー歴史的悲劇にみまわれたお二人のそばにいたんだー。辛かっただろうねーきっと…でも、本当に心やさしい方なんだねぇー」と。

「あれ?阿波内侍さんって、大原の寂光院にお祀りされてなかった?」ミモロ、よく思い出しました。その通り、彼女は、崇徳天皇の寵愛を受けた女性で、建礼門院徳子にもお仕えしていたのです。「ウワー歴史的悲劇にみまわれたお二人のそばにいたんだー。辛かっただろうねーきっと…でも、本当に心やさしい方なんだねぇー」と。ここに御廟を構える崇徳天皇をはじめ、平安遷都の前(785年)に憤死した崇道天皇(早良親王・桓武天皇の弟)、901年に大宰府に左遷され、その2年後に亡くなった菅原道真など、都に心を残しながら、復帰叶わず、亡くなった方たちは、後に都に禍をもたらす怨霊と畏れられ、上御霊神社・下御霊神社・白峯神社・北野天満宮に、それぞれ後にご祭神としてお祀りされ、その御霊を鎮めています。(すべてミモロのブログでご紹介しています。ミモロ○○で検索を…)

「この方たちは、身分が高いから、歴史に残っているけど、一般の庶民でも、辛い目に会った人って多いはず…」とポツリ。「今、なんか自分が認められていないとか、不本意な人事にあった人なんか、そういう神社にお参りすると、きっと気持ちわかってくれて、『ヨシヨシ辛い気持ちはよくわかるから、そんな辛い思いをしないようにしてあげよう…』って、きっとご祭神のみなさん思われて、助けてくれるんじゃないかなぁー」と、ミモロならではの勝手な解釈を…。

でも、それってあり得ることかもしれません。きっと強力なパワーを発揮されるかも…。

さて、さらにその道を進むと、「安井神社(安井金比羅宮)」に至ります。

ここは、悪縁切りで有名なところ。いいご縁は、まずは、悪い縁をリセットしてから…。この日も大勢の参拝者が、お願いのお札が、いっぱい下がる「縁切り、縁結び碑」に列をなしていました。

ここは、悪縁切りで有名なところ。いいご縁は、まずは、悪い縁をリセットしてから…。この日も大勢の参拝者が、お願いのお札が、いっぱい下がる「縁切り、縁結び碑」に列をなしていました。境内の拝殿では、「奉祝祭」が行われ、雅楽が奉納されていました。

知らずに来たミモロもしばし見学。

知らずに来たミモロもしばし見学。

「秋って、京都の町をお散歩すると、いろいろなものに出会うね!」と、町歩きの楽しさを満喫。

確かに、9月下旬から10月は、京都の町では、週末イベントが目白押し。町歩きをするときっと何か楽しいことに出会えます。

「さぁ、おうちに戻って、写真展イベントの準備しなくちゃ!」と、トコトコと東大路をもどるミモロでした。

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね。秋晴れの京都…お散歩を楽しむミモロより

「あれー穴が開いてる…」。祭り以外にもイベントに参加した大燈呂には、紙が剥がれ、穴が開いた、ちょっとか可哀想な姿。

「あれー穴が開いてる…」。祭り以外にもイベントに参加した大燈呂には、紙が剥がれ、穴が開いた、ちょっとか可哀想な姿。

まずは、貼る部分を確認。

まずは、貼る部分を確認。

「ノリは、針金の上に塗って、あまりはみ出さないように…。そして、穴の大きさより少し大きめの紙をそう、上からやさしく押さえてねー。乾いたら、はみ出した部分をカッターでカットします」作業する方のそばで見ながらやり方を学びます。これが、なかなかむずかしい…。針金に指でノリをグルリと置いて、「わー手がベトベトになっちゃったー」。紙を貼る部分は、湾曲しているので、平らな紙は浮いてしまったり…。「少し押さえておかなくちゃ…」

「ノリは、針金の上に塗って、あまりはみ出さないように…。そして、穴の大きさより少し大きめの紙をそう、上からやさしく押さえてねー。乾いたら、はみ出した部分をカッターでカットします」作業する方のそばで見ながらやり方を学びます。これが、なかなかむずかしい…。針金に指でノリをグルリと置いて、「わー手がベトベトになっちゃったー」。紙を貼る部分は、湾曲しているので、平らな紙は浮いてしまったり…。「少し押さえておかなくちゃ…」

「台座に乗せるので、下の部分目立つんですよ」と

「台座に乗せるので、下の部分目立つんですよ」と 横になりながらの作業です。

横になりながらの作業です。 (修復後)

(修復後)

ネコが鯛を修復です。

ネコが鯛を修復です。

「なかなかむずかしい作業だった…。でも、年末の障子貼り、上手にできそう…。早く大燈呂に光が灯ったところが見たいなぁー。すごく幻想的なんだー」と、ミモロが作業した恵比寿様の姿を想像するミモロでした。

「なかなかむずかしい作業だった…。でも、年末の障子貼り、上手にできそう…。早く大燈呂に光が灯ったところが見たいなぁー。すごく幻想的なんだー」と、ミモロが作業した恵比寿様の姿を想像するミモロでした。

、夜渡り神事に登場する迫力ある大燈呂

、夜渡り神事に登場する迫力ある大燈呂 、そして

、そして 剣鉾祇園祭の山鉾のルーツとも言われる剣鉾など、12日の出御祭(おいでまつり)、13日の夜渡り神事、14日の神幸祭、15日の例大祭へと、連日、町は、祭りの熱気に包まれます。

剣鉾祇園祭の山鉾のルーツとも言われる剣鉾など、12日の出御祭(おいでまつり)、13日の夜渡り神事、14日の神幸祭、15日の例大祭へと、連日、町は、祭りの熱気に包まれます。 「わーやってるー」。昨年の訪れた剣鉾のさし上げの練習が、いよいよ本格的に始まりました。

「わーやってるー」。昨年の訪れた剣鉾のさし上げの練習が、いよいよ本格的に始まりました。 境内では、さし上げる剣鉾のセッティングが…。「こんばんはー」と、すでに顔なじみの剣鉾保存会のみなさんにご挨拶。「あ、ミモロちゃん、今年も見に来たんだー」「もちろん、だって大好きなんだもの…」。そこで、ミモロもちょっとお手伝い…小さいので、全身でおさえます。

境内では、さし上げる剣鉾のセッティングが…。「こんばんはー」と、すでに顔なじみの剣鉾保存会のみなさんにご挨拶。「あ、ミモロちゃん、今年も見に来たんだー」「もちろん、だって大好きなんだもの…」。そこで、ミモロもちょっとお手伝い…小さいので、全身でおさえます。

粟田神社の氏子町内には、剣鉾が18基あり、その数は、京都最多と言われます。それぞれの剣鉾の細工の見事さにも目を見張るものが。

粟田神社の氏子町内には、剣鉾が18基あり、その数は、京都最多と言われます。それぞれの剣鉾の細工の見事さにも目を見張るものが。 ミモロは、剣鉾の魅力にはまっています。

ミモロは、剣鉾の魅力にはまっています。 なんども修復を繰り返し、今に伝えられています。

なんども修復を繰り返し、今に伝えられています。

ずっしりと重さを感じるリン。これが、剣鉾の先端近くに。「すごくバランスとるのむずかしいんだから…」

ずっしりと重さを感じるリン。これが、剣鉾の先端近くに。「すごくバランスとるのむずかしいんだから…」

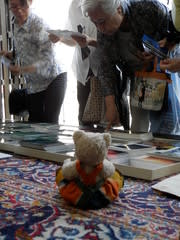

「キャーカワイイブローチ…」とミモロが見ているのが、ironomoriさんの作品。

「キャーカワイイブローチ…」とミモロが見ているのが、ironomoriさんの作品。

イラストなども手がけられていたironomoriさん。その心がふんわりと温かくなる作風を、フェルトや刺繍で表現。やさしい色調で、思わずかわいいとつぶやきたくなる作品は、多くのファンを持っています。

イラストなども手がけられていたironomoriさん。その心がふんわりと温かくなる作風を、フェルトや刺繍で表現。やさしい色調で、思わずかわいいとつぶやきたくなる作品は、多くのファンを持っています。

「お顔をポンポンするもの?」いいえ、それは、フェルト小物をつくる針のカバー。

「お顔をポンポンするもの?」いいえ、それは、フェルト小物をつくる針のカバー。

「うん、触ってるだけー」

「うん、触ってるだけー」 ミモロ、まるで絵描きさんみたい…「似合う?」はい、とても…。

ミモロ、まるで絵描きさんみたい…「似合う?」はい、とても…。

西陣織の糸を扱うお店です。

西陣織の糸を扱うお店です。

「わーステキー」

「わーステキー」 「ここ写真家の水野克比古先生フォトスペースの『町家写真館』だー」以前も伺ったことがある場所。先生のお写真のハガキが、なんと5枚100円で並び、10枚、20枚と、まとめて求める人たちがいっぱい。ミモロも美しい京都の四季を表現したハガキを10枚選びました。「どれもすてきで迷っちゃうー」

「ここ写真家の水野克比古先生フォトスペースの『町家写真館』だー」以前も伺ったことがある場所。先生のお写真のハガキが、なんと5枚100円で並び、10枚、20枚と、まとめて求める人たちがいっぱい。ミモロも美しい京都の四季を表現したハガキを10枚選びました。「どれもすてきで迷っちゃうー」 さっそく中へ。

さっそく中へ。

「先生のお写真眺めながら過ごすのってステキ…」「おや、ミモロちゃんいらっしゃい…元気にしてましたか?」とミモロを見つけてお声をかけてくださった水野先生。「はい、元気でーす」と、お返事を。

「先生のお写真眺めながら過ごすのってステキ…」「おや、ミモロちゃんいらっしゃい…元気にしてましたか?」とミモロを見つけてお声をかけてくださった水野先生。「はい、元気でーす」と、お返事を。 奥様にクッキーを頂き、

奥様にクッキーを頂き、 ちょっとお店お手伝い?

ちょっとお店お手伝い?

「どうぞ、見て行ってください」と迎えてくださったのは、木村卯兵衛さん。創業274年という西陣の帯問屋の10代目御当主です。

「どうぞ、見て行ってください」と迎えてくださったのは、木村卯兵衛さん。創業274年という西陣の帯問屋の10代目御当主です。 「これは、昔の花嫁衣装。白、赤、黒とあって、次々にお色直しをしたんですよ」と。「わー見事な打掛…」と、うっとり。

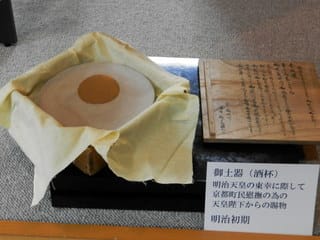

「これは、昔の花嫁衣装。白、赤、黒とあって、次々にお色直しをしたんですよ」と。「わー見事な打掛…」と、うっとり。 また、明治天皇から賜った品なども。

また、明治天皇から賜った品なども。