ブログを見たら、金魚をクリックしてね

10月2日、ミモロは、東京にお出かけ。

「あのね、お人形へ感謝するお祭りがあるんだって・・・・」と、明治神宮に向かいました。

毎年、10月の初旬に東京の明治神宮では、お人形を集め、お炊き上げをしてくださる「人形感謝祭」が、1日だけ開催されます。

子供が幼いころ、愛したぬいぐるみ、おみやげでいただいたお人形、昔から家にあるひな人形や五月人形、UFOキャッチャーで獲得したマスコットなどなど、今は、家の押入れに仕舞いっぱなしや、棚でほこりをかぶっているものなど、もう特別愛することはないけど、でも、なんとなく燃えるゴミに出すのは心が痛む・・・・という品は多いのでは?

この「人形感謝祭」では、そんなお人形を引き取ってくれ、大切にお炊き上げをしてくださるもの。

境内には、全国から持ち込まれたお人形が、1度、並べられて、その後、歴史的に価値が認められるものなどを残し、ほかは、丁寧にお炊き上げで、処分されます。

「わーたくさんのお人形・・・・」ミモロは、設置された棚に並ぶ多数のお人形を見つめて、「いつか、ここに来るのかな?」とポツリ。

「わーたくさんのお人形・・・・」ミモロは、設置された棚に並ぶ多数のお人形を見つめて、「いつか、ここに来るのかな?」とポツリ。ミモロ、そんなことを 今、考えちゃダメ!

お人形に限らず、人間だって、いつかは、だれでも、この世から消えてゆくのよ。だから、今という時を大切に、そして愛してくれる人や物を大切にしなくてはね。

この「人形感謝祭」は、いままでそばにいて、癒してくれたお人形たちに、感謝するお祭り。

ミモロ、あまり近くで見ていると、一緒にお炊き上げされちゃうわよ。

「わー大変。まだまだミモロは、みんなと一緒にいるんだもの!」

そういうと、ミモロは、急いで、その場所を離れます。そろそろ祭典が社殿で始まる時間です。

この日、社殿では、参列者と共に、お祓いやお清めの儀式が行われ、巫女による雅な神楽も奉納されます。

「きっとお人形たちも喜んでいるよね・・・持っていた人たちに感謝されて・・・」

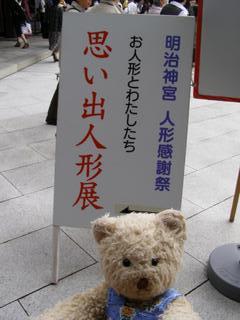

社務所の特設会場では、「思い出人形展」という展示も同時開催。

ここには、持ち寄られた人形の中で、歴史的、文化的に価値があるものとして保存されている数百点のうちの一部が、展示されます。

ここには、持ち寄られた人形の中で、歴史的、文化的に価値があるものとして保存されている数百点のうちの一部が、展示されます。

「本当は、以前、納めた大きな市松人形のさくらちゃんに会いに来たんだけど、今年は、展示されないみたい。会いたかったなぁー」とミモロは、ちょっとがっかりした様子です。きっとまたいつか会えるわよ。

広大な森をもつ明治神宮は、まさに都会のオアシス。都内屈指のパワースポットとしても有名です。

四季折々の花が楽しめる神苑もあり、野鳥のさえずりなども響く、癒しの場所。東京で疲れたら、ぜひ行ってエネルギーをチャージしてみては?

明治神宮の「人形感謝祭」は、今年は、10月2日(日曜)に開催。お人形の受付は、御社殿前で、9:00~15:00 ダンボール1箱程度で、納めるための初穂料は3000円以上。祭典は、11:30から、参列受付は、11:30まで。

また、同時開催の「思い出人形展」は、9月30日~10月2日。9:00~16:00 社務所内特設会場にて。入場無料。詳しくは、明治神宮のホームページで

「なんかお腹すいちゃった・・・原宿の町にランチに行こう!」と、ミモロは、明治神宮から出て、原宿の歩道橋へ。

「あ、そういえば、このところ、歩道橋を歩いてないねー」そうなんです。京都では、歩道橋は、稀。(五条通りにありますけど)久しぶりの歩道橋の上からの景色を面白そうに眺めるミモロです。

ブランドショップなどがある原宿に、ミモロの足取りも軽やかです。

*こぼれ話:明治神宮は、都内に住む子供たちが七五三の参拝にやってくる神社。私も、7歳の時に、母に連れられて訪れました。約70万平方メートルという広大な境内の神社なので、参道の長さもかなりあり、鳥居から社殿までの小石の道を慣れない足袋と草履で歩くのは、本当に大変だったことを、明治神宮を訪れるたびに思い出します。

ちなみに、明治神宮の森は、全国からの献木された10万本、365種の木でできた人工の森。都内にこんな森をつくろうとした、当時の都市設計者の辣腕ぶりに、驚きます。