かつて「センギョしよう」と声を掛け合って4軒の人がカンセンギョ(寒施行)に出かけた。

山を越えて山中に入った。

キツネ岩と呼ぶ岩があった。

それは「イワイダン」と呼んでいた。

「ハッチョウ岩」の手前から登ったというから山越えした先は大阪交野(かたの)市の私市(きさいち)だった。

その道は工場ができたりして道がなくなった。

歩くこともなくなったので自然と消滅したそうだ。

ところどころの場所にセンギョをしていた。

センギョのお供えはセキハンのおにぎりにメザシ一匹だった。

イナリサンに供えるので紙包みを敷いておにぎりに三角のアゲサンを乗せたという。

「ハッチョウ岩」ですき焼きをして食べていた。

今でいうハイキングのような感じだったと話す高山住民のKさん。

断片的だが、五歳ぐらいの頃の記憶を思い出すように話す。

男性ばかりだったから青年団のような寄合だったかもと。

年齢から数えてみれば昭和30年代のことだと思うと話された。

高山ではかつて何組かの講があった。

そのひとつに伊勢講があげられる。

講は10数軒だったが解散された。

行者講もあった。

それは高山の金丸講と呼ばれていた。

平成元年に護摩を焚いたことを覚えているそうだ。

庚申講は7軒だった。

高山にある寺というから法楽寺。

そこに庚申塚の石塔があるらしい。

今でもされているかも知れないとKさんは話す。

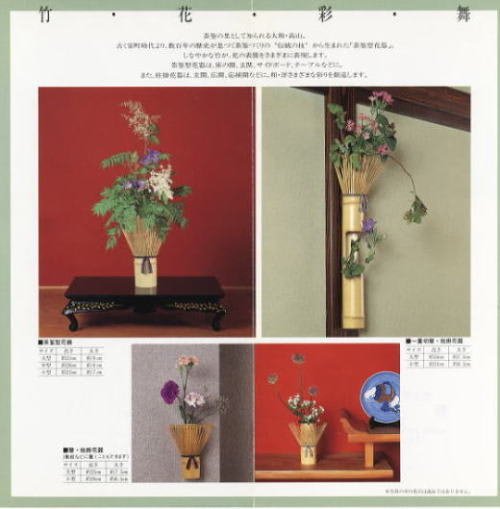

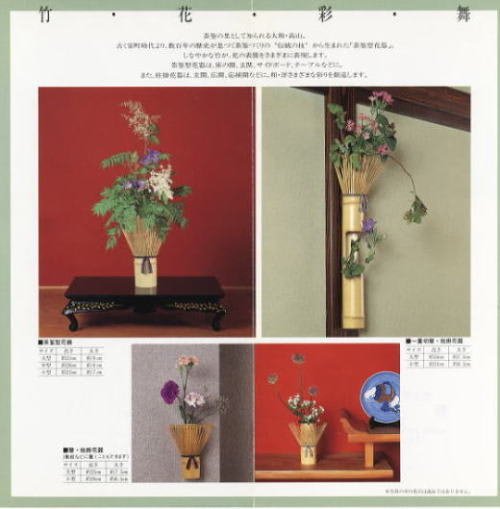

お話をしてくださったKさんは茶筅型花器を製造販売されている。

先代は竹伐り人だった。

茶筅の原材料を調達されてきた。

高山は茶筅の里として知られている。

室町時代から歴史を繋げてきた伝統の技をもつ。

その茶筅を工夫してはどうかとお姉さんの旦那さんが始めた茶筅型花器製造。

伐採から加工業へと大きく展開した事業を引き継いでいる。

応接間、床の間、玄関、サイドテーブルに彩りを添える芸術的な作品は新婚祝いや新築祝いの贈答用として注文があるという。

普段はその花器を作っているのだが、冬場は箸作りになる。

12月の1カ月間は青竹(マダケ)の箸作り一本。

年末まで作業をするので正月を迎える準備もできないと話す。

一年間の普段箸や祝い箸など。

フシを残したのが初釜などの茶席用途になるという。

「竹は決して真っすぐではないのです」と話しながら歪み具合を調整される。

青竹を小刀で割ってから荒削り。

同じ小刀で何度か削って奇麗にされる。

作業の場といえば家の内。

ご主人、奥さん、母親も一緒になって作られる。

それぞれの作業場の台は手作り。

高さも長さも身体に合わせた造りにしている。

母親の台は50年以上も経過していると話しながら作業を進めていく。

手慣れた作業は次から次へと箸に生まれ変わっていく。

「これをあげよう」と渡されたのはゴゼンバシ。

五膳ある黒い色の竹箸だ。

この原材料はススダケ。

煤が付いたという竹だ。

これを手に入れるのが難しいという。

古民家で見たことがある天井の竹。

整然と敷きつけられたススダケ。

竃や囲炉裏の煙が天井を抜けていく。

燻されたススダケに年数を感じたものだった。

そのススダケは暮らしておれば獲るわけにはいかない。

改築のときにしか手に入らないのだ。

そんな貴重なススダケの箸をいただいた。

お正月のお節を食べる際に使ってみようとありがたく持ち帰った。

竹箸はしなやかでとても持ち易い。

以前に使っていた竹製の箸は丸箸だったが、これは四角。

木製の割り箸よりも手に馴染む。

滑らない箸は先が細いので料理を摘まむのも最適だ。

硬いものを摘まむ際は折れそうに思えたがそうではなかった。

箸はしなるだけだ。

硬くて柔らかい竹は、竹の特性が直接手に伝わる。

ちなみに白い茶筅がある。

それはハチクが原材料だそうだ。

ハチクが誕生したときは紅い色。

それが次第に白くなるという。

引き続き、作業の邪魔にならない程度に高山の風習などを聞かせていただいた。

年末が近いことから大晦日や正月時期のことを教えてもらった。

高山といえば大晦日に庭先に砂を用いる風習がある。

それぞれの家でされている行事だけにどこでされているか判らなかった。

思いきってKさんに尋ねてみたところ、「我が家でもしていた」という。

15年前に住んでいた元の家は自宅から上にある。

そこでされていた「オヒサン」の砂。

砂というよりも粘土系の山土だった。

赤い土を庭先に撒いていた。

「土まくでー」と言って、日暮れまでに玄関先に撒いた形は丸い形。

ゆらゆらと曲げた何本かの筋を丸い形の外側に描く。

どのような図形になるのか書いてもらった。

それはまさしく太陽のような「オヒサン」の姿だった。

幼稚園児どころかだれでも太陽といえばそれを描く。

そして「オヒサン」と玄関口の間に梯子のような線形を描く。

どういう意味があるのか判らないがいつもそうしていたと話す。

大和郡山市内で見られた砂の道は神さんが通る道だと言っていた。

もしかとすればだが、高山の「オヒサン」は歳神さんではないだろうか。

「オヒサン」は梯子(階段かも)を登って家内にやってくる。

そう考えてもおかしくはないと思う。

その砂の道は奥さんの実家でもしていたという。

橿原市の葛本町というから葛本神社辺りを調べてみたいものだ。

高山地区で今でも行われているのがお大師さん。

行事の名称は判らないが四国八十八のお大師さんが各家にあるという。

それは明治39年に作られたもので1軒ずつ安置したそうだ。

K家もお大師さんを祀っている。

3月21日にはそれぞれの人が参りに来るそうだ。

屋内に祀ってあるお大師さんは屋形ごと外にだしておけば、供えたお菓子やセンベイ、タマゴをもらいに子供がやってくるという。

近所のおばあさんも参りにくるようだ。

9月に行われている「月見どろぼう」のような様相であるという。

(H23.12.24 EOS40D撮影)

山を越えて山中に入った。

キツネ岩と呼ぶ岩があった。

それは「イワイダン」と呼んでいた。

「ハッチョウ岩」の手前から登ったというから山越えした先は大阪交野(かたの)市の私市(きさいち)だった。

その道は工場ができたりして道がなくなった。

歩くこともなくなったので自然と消滅したそうだ。

ところどころの場所にセンギョをしていた。

センギョのお供えはセキハンのおにぎりにメザシ一匹だった。

イナリサンに供えるので紙包みを敷いておにぎりに三角のアゲサンを乗せたという。

「ハッチョウ岩」ですき焼きをして食べていた。

今でいうハイキングのような感じだったと話す高山住民のKさん。

断片的だが、五歳ぐらいの頃の記憶を思い出すように話す。

男性ばかりだったから青年団のような寄合だったかもと。

年齢から数えてみれば昭和30年代のことだと思うと話された。

高山ではかつて何組かの講があった。

そのひとつに伊勢講があげられる。

講は10数軒だったが解散された。

行者講もあった。

それは高山の金丸講と呼ばれていた。

平成元年に護摩を焚いたことを覚えているそうだ。

庚申講は7軒だった。

高山にある寺というから法楽寺。

そこに庚申塚の石塔があるらしい。

今でもされているかも知れないとKさんは話す。

お話をしてくださったKさんは茶筅型花器を製造販売されている。

先代は竹伐り人だった。

茶筅の原材料を調達されてきた。

高山は茶筅の里として知られている。

室町時代から歴史を繋げてきた伝統の技をもつ。

その茶筅を工夫してはどうかとお姉さんの旦那さんが始めた茶筅型花器製造。

伐採から加工業へと大きく展開した事業を引き継いでいる。

応接間、床の間、玄関、サイドテーブルに彩りを添える芸術的な作品は新婚祝いや新築祝いの贈答用として注文があるという。

普段はその花器を作っているのだが、冬場は箸作りになる。

12月の1カ月間は青竹(マダケ)の箸作り一本。

年末まで作業をするので正月を迎える準備もできないと話す。

一年間の普段箸や祝い箸など。

フシを残したのが初釜などの茶席用途になるという。

「竹は決して真っすぐではないのです」と話しながら歪み具合を調整される。

青竹を小刀で割ってから荒削り。

同じ小刀で何度か削って奇麗にされる。

作業の場といえば家の内。

ご主人、奥さん、母親も一緒になって作られる。

それぞれの作業場の台は手作り。

高さも長さも身体に合わせた造りにしている。

母親の台は50年以上も経過していると話しながら作業を進めていく。

手慣れた作業は次から次へと箸に生まれ変わっていく。

「これをあげよう」と渡されたのはゴゼンバシ。

五膳ある黒い色の竹箸だ。

この原材料はススダケ。

煤が付いたという竹だ。

これを手に入れるのが難しいという。

古民家で見たことがある天井の竹。

整然と敷きつけられたススダケ。

竃や囲炉裏の煙が天井を抜けていく。

燻されたススダケに年数を感じたものだった。

そのススダケは暮らしておれば獲るわけにはいかない。

改築のときにしか手に入らないのだ。

そんな貴重なススダケの箸をいただいた。

お正月のお節を食べる際に使ってみようとありがたく持ち帰った。

竹箸はしなやかでとても持ち易い。

以前に使っていた竹製の箸は丸箸だったが、これは四角。

木製の割り箸よりも手に馴染む。

滑らない箸は先が細いので料理を摘まむのも最適だ。

硬いものを摘まむ際は折れそうに思えたがそうではなかった。

箸はしなるだけだ。

硬くて柔らかい竹は、竹の特性が直接手に伝わる。

ちなみに白い茶筅がある。

それはハチクが原材料だそうだ。

ハチクが誕生したときは紅い色。

それが次第に白くなるという。

引き続き、作業の邪魔にならない程度に高山の風習などを聞かせていただいた。

年末が近いことから大晦日や正月時期のことを教えてもらった。

高山といえば大晦日に庭先に砂を用いる風習がある。

それぞれの家でされている行事だけにどこでされているか判らなかった。

思いきってKさんに尋ねてみたところ、「我が家でもしていた」という。

15年前に住んでいた元の家は自宅から上にある。

そこでされていた「オヒサン」の砂。

砂というよりも粘土系の山土だった。

赤い土を庭先に撒いていた。

「土まくでー」と言って、日暮れまでに玄関先に撒いた形は丸い形。

ゆらゆらと曲げた何本かの筋を丸い形の外側に描く。

どのような図形になるのか書いてもらった。

それはまさしく太陽のような「オヒサン」の姿だった。

幼稚園児どころかだれでも太陽といえばそれを描く。

そして「オヒサン」と玄関口の間に梯子のような線形を描く。

どういう意味があるのか判らないがいつもそうしていたと話す。

大和郡山市内で見られた砂の道は神さんが通る道だと言っていた。

もしかとすればだが、高山の「オヒサン」は歳神さんではないだろうか。

「オヒサン」は梯子(階段かも)を登って家内にやってくる。

そう考えてもおかしくはないと思う。

その砂の道は奥さんの実家でもしていたという。

橿原市の葛本町というから葛本神社辺りを調べてみたいものだ。

高山地区で今でも行われているのがお大師さん。

行事の名称は判らないが四国八十八のお大師さんが各家にあるという。

それは明治39年に作られたもので1軒ずつ安置したそうだ。

K家もお大師さんを祀っている。

3月21日にはそれぞれの人が参りに来るそうだ。

屋内に祀ってあるお大師さんは屋形ごと外にだしておけば、供えたお菓子やセンベイ、タマゴをもらいに子供がやってくるという。

近所のおばあさんも参りにくるようだ。

9月に行われている「月見どろぼう」のような様相であるという。

(H23.12.24 EOS40D撮影)